| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig RTV 650 - Schwierige Ruhestrom- / Symmetri... | |

|

|

||||

Grundig RTV 650 - Schwierige Ruhestrom- / Symmetrie-Einstellungen+A -A |

||||||||

| Autor |

| |||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#51

erstellt: 22. Mai 2020, 18:52

|

|||||||

|

Hallo Wolfgang, du wirst lachen: An die Mundduschen-Lösung dachte ich auch schon mal. Es gibt sogar kleine Dampfstrahler (4 bar) die in der Uhrmacherei bzw, Juwelier benutzt werden zum reinigen. Allerdings neu ab 1000 EUR, das wäre sicher auch was cooles. Ich nehme immer nur Staubsauger, diverse Pinsel, notfalls Iso 99, Glasreiniger noch. Ich las auch schon mal das jemand einen Verstärker "in einen (Wild-) Bach" legte :-) nun ja, bei einem 650er sicher wenig empfehlenswert. Tatsächlich: Der Widerstand sieht aus wie bei mir, nur nichts angebräunt. Hätte den jetzt 1:1 als "normalen" eingestuft! Gut zu wissen. Günstig bekommt man sie oft die 650er, aber meist mehr/weniger abgegammelt. Und zumeist werden sie eher ungern versendet, was nachvollziehbar ist. Der Platz ist auch immer das Problem, gerade wenn man wie ich um 80 "Kisten" hat. Irgendwie muss ich ja auch noch meine RPC500C und RPC300A aufstellen - "irgendwann" mal. Nur wo? :-))) Gruß Mathias |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#52

erstellt: 22. Mai 2020, 19:00

|

|||||||

|

Immer schön wenn die alten Schaltpläne, TI usw. erhalten bleiben und als quasi Allgemeingut verfügbar sind. Gerade die alten Prospekte von Grundig usw. im Hifi-Archiv usw. der 60er/70er sind einfach megacool mit den Bildern, Personen, Geräten - mit "stolzer" Halbleiter-Aufzählung (25 Transistoren, 38 Dioden ...) Eben wie es damals "live" war. Ich schaue mir das immer sehr gerne an... Gruß Mathias [Beitrag von HiFi-Boy61 am 22. Mai 2020, 19:02 bearbeitet] |

||||||||

|

|

||||||||

|

wombel69

Ist häufiger hier |

#53

erstellt: 22. Mai 2020, 19:45

|

|||||||

|

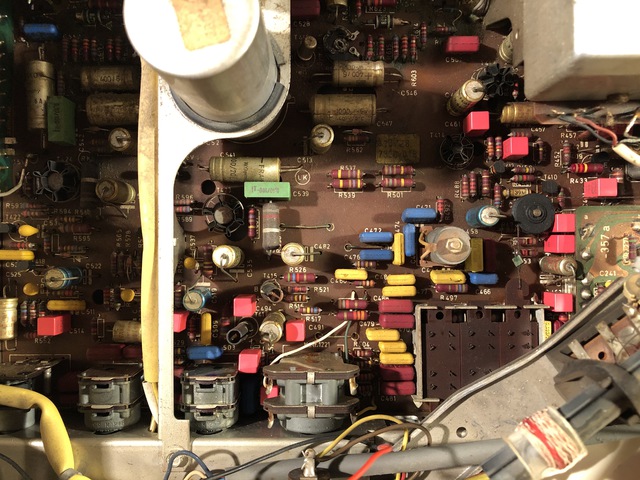

Na ja, 1000,- € sind mir dafür doch etwas zu viel des guten ;). Einen verstärker ohne Netztrafo würde ich ziemlich ungehemmt unter die Dusche stecken und abspülen. Er muss nur hinterher gut durchtrocknen, vielleicht im Ofen bei 50°C, dann ist das kein Problem. Aber aus den Spulen und dem Trafo bekommt das Wasser so gut wie nicht mehr raus, die sollte man lieber nicht unter Wasser setzen. In meinem Gerät ist so ein klebriger Schmier, da reicht Staubsauger und Pinsel, die ich normalerweise auch benutze, leider nicht mehr aus. Ich bin eigentlich erstaunt, wie problemlos mein Gerät trotz dieses Zustands funktioniert. Bisher habe ich nur die Z-Diode, einige Elkos im FM-Netzteil (Abstimmspannung), imTunoscope und alle Tantals getauscht. Ich habe eine Liste gemacht und alle Elkos im eingebauten Zustand gemessen. Die meisten waren unauffällig, einige muss aber noch auslöten und dann messen, die hatten merkwürdige Werte. Das mache ich aber dann, wenn sonst alles funktioniert. AM läuft halt immer noch nicht, alle Spannungen sind da, aber irgendwas stimmt nicht. Ich habe aber im Moment aber nicht die Ruhe zum suchen, demnächst wieder. Ich habe in letzter Zeit so einige TI Hefte über ebay günstig bekommen, aber manche wollen inzwischen 10,- € bis 15,- € für ein Heft haben, das es früher praktisch kostenlos gab. Da ist bei mir die Grenze erreicht. Ich versuche auch immer Anleitungen und SMs im Original für meine Geräte zu bekommen, Ich kann gar nicht sagen, wie viele es inzwischen sind, aber auch schon ein schöner Stapel. Ich versuche immer, die High-Lights der jeweiligen Zeit und Gattung zu bekommen. Ich habe da vor allem Grundig, aber auch SABA und Revox. Dazu bin ich noch Fan von alter Messtechnik von Rohde & Schwarz, HP und Tektronix. Ich habe übrigens gerade dein Video zum RTV 650 auf Youtube gesehen. Schön gemacht, toller weißer Hintergrund, man sieht kein Kabel. Nur der Ton ist etwas verzerrt in den Tiefen. Gruß Wolfgang |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#54

erstellt: 22. Mai 2020, 20:18

|

|||||||

|

Ja, die haben leider oft den Hau ab mit den Preisen. Alles was "irgendwie alt" ist "muss" Kohle bringen. Oft reicht es wenn einer ein Gerät zu völlig überzogenem Preis einstellt und sich andere dann daran orientiern und sich hochtreiben. Beobachte ich oft bei Tapes, gerade die letzten 2 Jahre. Die "Schmiere mit Staub" kenne ich natürlich auch, ist eine üble und schwierige Kombi, leider. So wie die berüchtigten "Küchengeräte" (mein Grundig C4000 war so eines) wo sich dann über die Jahre der Fettdunst vom braten und kochen absetzt. Der wird dann später regelrecht "hart" und ziemlich resistent. Na ja, die "optische Wiederherstellung" ist eines meiner Steckenpferde und meist bleiben ich final Sieger, sofern die Grundsubstanz des Gerätes stimmt. Jedoch muss bei mir alles (!) laufen - ich stelle mir nichts als "Deko" hin, was nicht oder eingeschränkt funktioniert. Es wird dann eben so lange dran gearbeitet bis es läuft. Zu allerletzt via Schlachtgerät / Ersatzteilspender. Wobei ich so schon oft zu 2 und mehr gleichen Geräten kam. Weil ich den Ersatzteilspender wieder "hin" bekam und er "zu schade" war. Und ich wieder einen neuen Spender anschaffen musste :-))) Der Hintergrund in den Videos ist schlichtweg eine alte Leinwand (für Fim / Dia) die dafür Klasse geignet ist. Hatte das Ding rumstehen und kam irgendwann auf die Idee. Das mit dem Ton ist ohne externes Mikro immer problematisch, noch dazu sind das ja alles "iPhone Videos" - wenn auch oft mit Stativ. Falls dann aber mal die Lautstärke zu hoch, oder die große Box (eine der Jamos, weil "per default" mit Rollen :-) zu nahe steht dann übersteuert oder knackt es sporadisch auch mal zwischendurch. Die Clips sind ja technisch bedingt so immer Mono und ich schließe daher auch nur eine Box an meistens :-))) Das mit den Videos fing ich an weil ich mich selbst viel informiere auf YT über Geräte. Irgendwann dachte ich mir man muss da auch mal was zurück geben an die Allgemeinheit - als Ausgleich und für das Karma. So fing ich dann mit 3,4 Clips an und heute sind es 230 Videos die Online sind. Ich schaue auch immer, das ich mal Geräte "bringe" über die es noch keine Clips und Infos gibt, oder die eher weniger unpopulär sind. Ich habe somit viele Clips wo ich damit auch der einzige bin der diese zeigt, oder eben zeigen kann. Blöd ist (Seitens YT) nur wenn du bspw. ein Radio filmst, die Bänder durchlaufen lässt und dabei einen Song zu lange spielst der irgendein Copyright-Gedöns hat und hinterher dein Clip "nicht öffentlich" wird - sprich für die Tonne. Daher spiele ich auch bei den Plattenspielern oft die gleiche Platte, bei der ich weiß die ist unproblematisch. Klar, könnte ich das alles noch vertiteln, schneiden, vertonen und aufbereiten. Ich könnte es und habe alles auch technisch sowie Software nötige hier. Aber das wäre mir so dann einfach zuviel Aufwand schlichtweg und offen gesagt. So habe ich eben diesen "Stil" entwickelt, bei dem nur völlig nüchtern das Gerät dominiert... Gruß Mathias [Beitrag von HiFi-Boy61 am 22. Mai 2020, 20:28 bearbeitet] |

||||||||

|

wombel69

Ist häufiger hier |

#55

erstellt: 22. Mai 2020, 21:09

|

|||||||

|

Ja, das stimmt. Letztens habe ich ein Angebot zu einem RTV 1020 für 1600,-€ gesehen. Jetzt gibts es schon noch einen weiteren für 1200,- €. Mit abgebrochenen Schiebereglern und defekten Skalenbirnchen. Wenn so ein Gerät vom feinsten revidiert wäre und man den Designfaktor berücksichtigt, könnte ich solche Preise gerade noch verstehen, ist aber sicher nichts für mich. Aber in diesem defekten Zustand finde ich solche Preise schlicht unverschämt und abgehoben. Für meinen RTV 1020 habe ich 35,- inkl passender TI und Schaltplan bezahlt, für den RTV 1040 habe ich 65,- € bezahlt. Beide müssen noch überarbeitet werden sind aber optisch in einem ansehnlichen Zustand. Für die überall morschen Schieberegler muss ich mir noch etwas einfallen lassen, der Kunststoff ist einfach brüchig nach so vielen Jahren, auch wenn die Potis nicht hängen und klemmen. Ich habe mir gerade mal dein Video von deiner Reparatur des RTV 650 angesehen. Der sieht ja aus wie geleckt, wie bekommst du den so schön sauber? Alleine die großen Elko-Töpfe, die habe ich schon versucht mit Benzin sauber zu bekommen, sie sehen aber immer noch alt aus   Bei dem inneren des gerätes selbst habe ich noch keine umfangreicheren Reinigungsversuche unternommen. Vor dem Tausch der Tantals habe ich groben Staub mit Pinsel und Staubsauger versucht zu entfernen, aber das meiste saß so fest, dass das nicht viel gebracht hat. Die Kontakte der Schalter und auch die Tastköpfe habe ich im Ultraschallbad gereinigt. Aber das hat wohl den Klarlack auf den Knöpfen zum Teil abgelöst, wenn er nicht sowieso schon weg oxidiert war.  Darum werde ich wohl noch mal kümmern müssen, wenn alles wieder funktioniert. Bei mir müssen die Geräte nämlich auch sauber spielen und alles laufen, so halb fertig hingebastelt, dass es gerade so läuft, mag ich auch nicht. Und gut und sauber aussehen müssen sie auch, aber das klappt leider nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Gruß Wolfgang |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#56

erstellt: 22. Mai 2020, 21:39

|

|||||||

|

Es ist so, daß ich mich manchmal selbst wundere wie ein Gerät final dann wieder wird. Gerade innen überrascht es mich selbst oft was ein Sauger und "pinseln" bringen kann. Allerdings kann das schon mal 20 Minuten oder länger dauern. Es braucht Geduld, einige unterschiedliche Pinsel. Wenn es natürlich komplett fettverklebt ist hilft es auch nur begrenzt. Wobei der 650er schon recht böse innen aussah. Hätte nicht gedacht, dass er so wieder wird. Du musst schauen, dsas du mit diversen Pinseln (auch kleine) überall dazwischen und rein kommst. Größere Flächen mit Tuch + Glasreiniger. Die 2 Elkos bekamen Glasreiniger und Isoprop. sowie Mikrofasertuch. Ich wische auch alle Elkos, ICs oder Transistoren "oben" ab, mit Glasreiniger + Tuch sofern man dran kommt. Auch Wattestäbchen geht dafür. Außen wurde das Holzgehäuse erst massiv gereingt und mit Iso abgewaschen. Ich wasche alles komplett mit viel Iso. alleine schon wegen der Hygiene. Auch alle Netzstecker, Kabel usw. Dann gab es 5x intensive Behandlungen mit Renuwell-Holzpflege in Abstand von 3 Tagen. Schön komplett satt naß aufgetragen, saugt sich alles schön rein nach ein paar Stunden. Dazu gab es Poliboy-Holzbalsam (bekamen meine anderen Holzkisten und die Jamo 252 auch). Zum Schluss poliert mit Mikrofasertuch. Extrem vorsichtig übrigens mit Iso bei den Skalenscheiben *innen* (!) da geht durch den Iso. Ratzfatz schnell mal das "Silber" weg ...und die Skala wird durchsichtig :-((( das kann man zwar mit Lackstift silber ausbessern ist aber langwierig. Der Rest vom RTV waren 2 Zahnbürsten, Mikrofaser, Iso. und Gasreiniger, sowie auch NeverDull für die Front - sowie viel Geduld und Zeit. Ich habe die Knöpfe usw. nicht in den Ultraschallreiniger getan. Genau das was du sagst kann passieren, kenne das von den Radios (Satellit 6001, Ocean-Boy, Concert-Boy usw.) die Sache mit der "Folie" passierte mir Anfang auch mal. Man muss mit denen sogar mit NeverDull aufpassen. Bei den Knöpfen muss ich (leider) sagen ist das bei Grundig echt nicht der Hit. Jedes meiner Onkyo Teile hat da um Längen wertigere Knöpfe. Da gibt es nie Probleme, auch nie im US-Bad. Man muss aber auch sagen der RTV macht schon viel Aufwand. Da hätte ich schon 4 Tapes "wie geleckt" - sogar inkl. Abgleich hinbekommen in der Zeit... RTV 820, 1020 und 1040 stehen auch auf meiner Liste :-)) Wobei mich die Schieberegler auch etwas bedenklich stimmen. Ich habe sogar eine tolle Anleitung mal gefunden zur Reparatur dieser wenn das Kunststoff spröde ist. Aber unter den massiv großen "Vintage-HiFi"-Infosammlung die ich hier auf enlosen GB auf dem PC und externen Platten habe finde ich das nicht mehr, muss mir mal die Zeit nehmen und suchen. Sprödes Plastik ist immer ganz, ganz übel. Fängt auch bei den RPC's an stellenweise. In letzter Zeit habe ich vermehrt Henkelware gekauft, in manchem ist die praktischer, handlicher und schnell weg geräumt, braucht weniger Platz. Macht aber NICHT weniger Arbeit offen gesagt. Ist aber auch richtig cool mit den großen, "alten" 60/70er Grundig Kofferradions. Gruß Mathias [Beitrag von HiFi-Boy61 am 22. Mai 2020, 21:42 bearbeitet] |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#57

erstellt: 23. Mai 2020, 16:35

|

|||||||

|

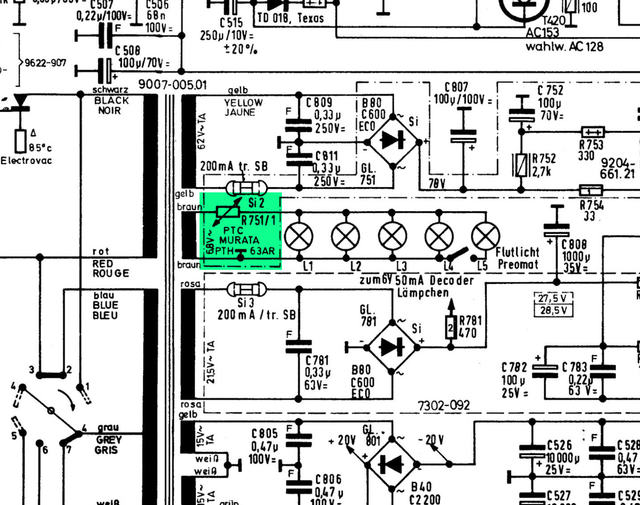

Hall Mathias, zum R751: Beim RTV 360 und RTV 400 ist jeweils eine Schmelzsicherung im 6,3-V-Lampenkreis. R751 soll vermutlich auch als Kurzschlussschutz wirken. Ich nehme an, im Kurzschlussfall löst die Sicherung auf der Primärseite nicht sicher aus, deshalb der zusätzliche Schutz dieses Kreises. PTCs sind meistens scheibenförmig aufgebaut, deiner scheint ein üblicher Schichtwiderstand zu sein, die Lackerung ist nicht einmal hitzebeständig. Heute würde man hier einen "Sicherungswiderstand" verwenden. Das ist ein Schichtwiderstand mit nichtbrennbarer Lackierung und definiertem Durchbrennverhalten. Welchen Widerstandswert hat R751? Hat jemand eine Ersatzteilliste, in der R751 aufgeführt ist? Was steht darin? Grundig hat zumindest später fast immer einen Widerstand vor die Glühlampen geschaltet. Die Lampen werden mit 5...10 % Unterspannung betrieben und der Einschaltstromstoß wird etwa auf die Hälfte reduziert. Beides verlängert die Lebensdauer der Lampen und der Schaltkontakte. Wolfgang hat bereits erwähnt, dass Glühlampen auch einen positiven Temperaturkoeffizienten (PTC) des Widerstands aufweisen. Der Widerstand des kalten Glühfadens ist nur etwa 1/5 bis 1/10 des Widerstands des heißen Glühfadens. Bernhard |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#58

erstellt: 23. Mai 2020, 16:41

|

|||||||

|

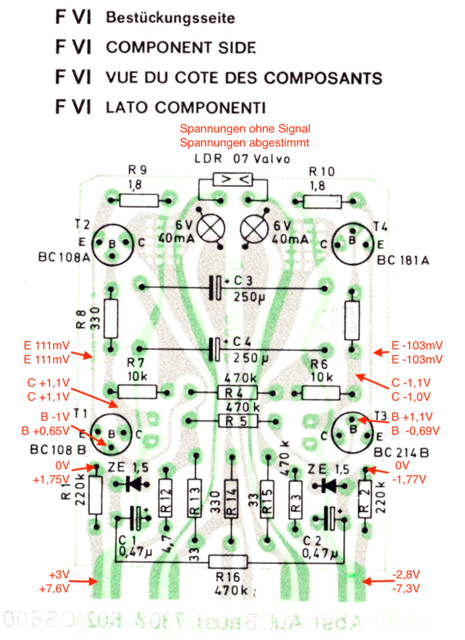

Hallo Bernhard, leider steht da auch nichts im Schaltplan an Wert. Siehe Auszug: Bei dieser "Lampenwicklung" wäre ja ansonsten keine Sicherung vorhanden. Daher das Teil.  Gruß Mathias PS: Kann mir evt. jemand sagen warum meine Bilder immer herunter skaliert werden? Trotz Auswahl von "groß" beim Upload? Auch die Galerieansicht + Vergrößerungsfunktion bringt nicht die Originalgröße wieder. [Beitrag von HiFi-Boy61 am 23. Mai 2020, 16:46 bearbeitet] |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#59

erstellt: 23. Mai 2020, 16:52

|

|||||||

Das weiß ich. Ich dachte, du hast ihn vielleicht mal gemessen, solange er noch funktioniert. Ich würde den übrigens austauschen und den neuen mit längeren Abstandshaltern montieren, damit die Leiterplatte länger hält. R751 scheint die Leiterplatte über ihre Dauergebrauchstemperatur zu erhitzen. Bernhard |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#60

erstellt: 23. Mai 2020, 17:09

|

|||||||

|

Gute Idee. Werde ich wenn Transistoir da ist nachholen und hier schreiben. Gruß Mathias |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#61

erstellt: 23. Mai 2020, 19:13

|

|||||||

|

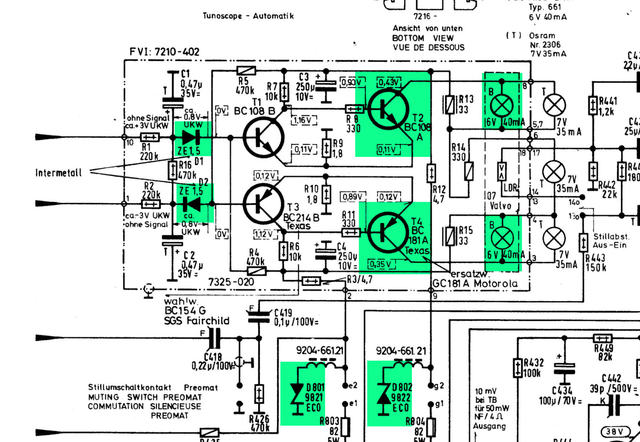

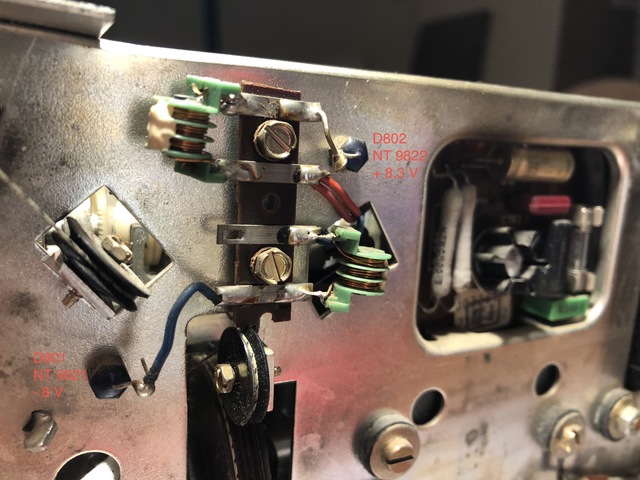

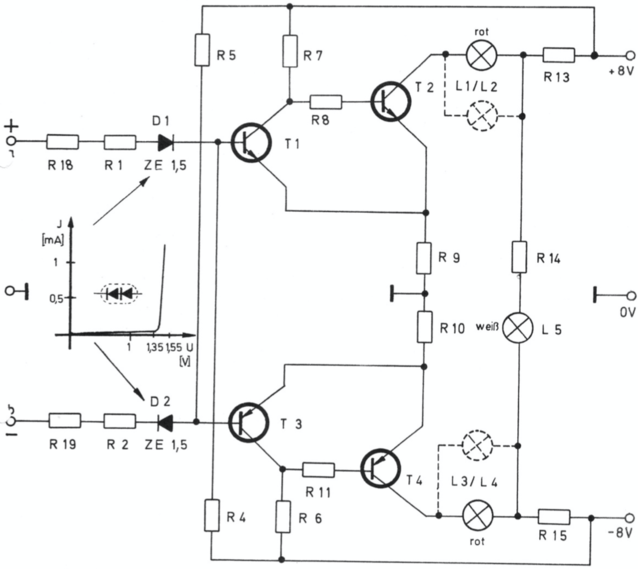

Zum Tunoscope: Hier würde ich zunächst die Versorgungsspannungen prüfen. Die werden erzeugt durch D801 und D802. Beide Z-Dioden sind von Eberle & Co. und daher nach meiner Einschätzung bzw. Erfahrung nicht besonders zuverlässig. Die Spannungen sind im Schaltplan nicht angegeben, müssten ca. -9 V bzw. +9 V sein. Bis auf das Vorzeichen müssen die Spannungen etwa gleich sein. Warum Grundig zwei unterschiedliche Dioden verwendet hat, kann ich aus dem Schaltplan nicht entnehmen. Als zweites würde ich die beiden Lampen auf der Tunoscope-Steuerplatine neben dem LDR prüfen. Funktionieren beide? Meine dritten Fehlerkandidaten sind T2 (BC108A) und T4 (BC181A). Zum Prüfen: Messen im eingeschalteten Zustand, ob Uce < 0,5 V ist. Wenn nein: melden wegen weiterer Fehlersuche, kann nämlich auch am Ansteuerstrom liegen. Die Dioden D1 und D2 (ZE1,5) sind auch häufige Fehlerkandidaten. Die enthalten zwei eng tolerierte Siliziumdioden in Reihe geschaltet. Ich kenne allerdings nur ZTE1,5, keine ZE1,5. Die entsprechende Lampe wird dunkler, wenn die Durchlassspannung sinkt, also intern eine Diode kurzgeschlossen ist. Leckstrom von C1 bzw. C2 erzeugt hellere Lampen, daran kann es nicht liegen. Bernhard Edit: Eben gesehen, dass du die Spannungen schon gemessen hast: > "Gemessen sind 7,8V bzw. 6,5V" Die halte ich beide für zu niedrig. An R13 bzw. R15 fällt 2,5 V ab, an R3 bzw. R12 0,3 V und am Kollektor von T2 bzw. T4 bleiben 0,4 V stehen. Insgesamt also 3,2 V. Bei 6,5 V an der Z-Diode bleiben 3,3 V an der einen Lampe übrig. Die andere erhält 7,8 V - 3,3 V = 4,5 V. Für je 6 V an den Lampen müsste an den Z-Dioden je ca. 9,3 V stehen. Das müssten also Z-Dioden mit 9,1 V oder 8,2 V sein. [Beitrag von Elektronator am 23. Mai 2020, 19:42 bearbeitet] |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#62

erstellt: 23. Mai 2020, 20:34

|

|||||||

|

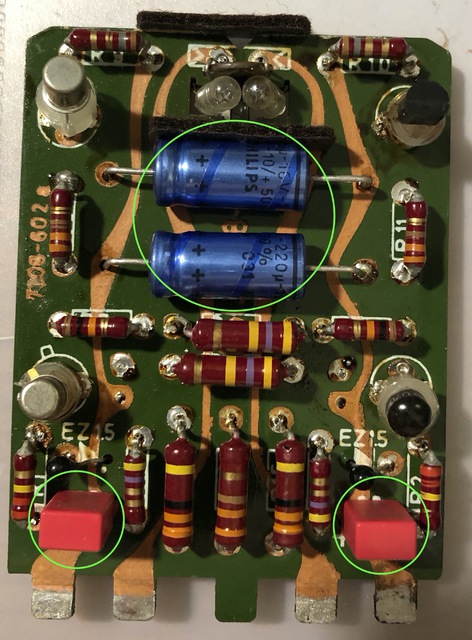

Hallo Bernhard, danke dir für deine ausführliche Stellungnahme zum Tunoscope. Ich werde mich an das messen machen wenn der Transistor angekommen ist den ich bestellte. Da die Dioden 801/802 ja (optisch) gleich (Schraubanschluss) wie die 2 anderen schon kaputten Z's , also die getauschten sind würde mich nicht wundern wenn eine/beide auch was ab hat. Die kosten ja nicht viel werde also mal 9,1 und 8,2V ordern noch. Die beiden Lampen auf der Tunoscope-Steuerplatine neben dem LDR hatte ich noch nicht geprüft, kommt dann auch gleich beim Transistoreinbau. Das wären dann also die möglichen Verdächtigen "grün" markiert. (im Schaltplanauszug) Zu "ZE 1,5" (Diode) gibt es eine Info und DB. Außen am SP steht "Intermetall" (Hersteller) mit der Suche findet man sie dann. "Intermetall ZE 1,5" Datenblatt:  https://www.web-bcs.com/pdf/Jn/ZE/ZE1,5.pdf https://www.web-bcs.com/pdf/Jn/ZE/ZE1,5.pdfInfo:  https://www.web-bcs.com/diode/dz/za/ZE1,5.html https://www.web-bcs.com/diode/dz/za/ZE1,5.htmlZTE 1,5 wäre das hier:  https://elw-elektronik.com/ZTE-15 https://elw-elektronik.com/ZTE-15(lieferbar). Gruß Mathias  |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#63

erstellt: 23. Mai 2020, 21:42

|

|||||||

|

Hallo Mathias, genau diese grün markierten Bauteile meine ich. Danke für den Link zum ZT-Datenblatt, das hatte ich noch nicht. Ich habe nun auch etwas recherchiert: ZE1,5 und ZE2 hat ITT (Freiburg) nur von 1966 bis 1974 vertrieben. Sie enthalten, wie von mir vermutet, zwei bzw. drei einzelne Si-Dioden in Reihe geschaltet und sind tropfenförmig mit Kunststoff überzogen. Wegen dem Kunststoff-"Gehäuse" vertragen sie max. 80 °C. ZTE1,5, ZTE2, ZTE2,4, ... sind die Nachfolgetypen im Standard-Dioden-Glasgehäuse DO-35, das bis 150 °C verträgt. Diese sind aus Transistoren aufgebaut, zeigen aber sehr ähnliche Kennlinien. Austausch von ZE1,5 auf ZTE1,5 müsste daher möglich sein, dann aber beide Diode austauschen, dass das Verhalten symmetrisch bleibt. Alternativ kann man auch je zwei einzelne Kleinsignaldioden einbauen, bevorzugt relativ eng spezifizierte, wie 1N4448 oder 1N4453. Bei kleinen Strömen wie in der Tunoscope-Schaltung wird das auch mit je zwei Dioden 1N4148 funktionieren, bevorzugt vom selben Gurt. D801 und D802 werden mit ca. 1,2 W belastet, die Ersatztypen müssen entsprechende Leitung vertragen. Bevor du die auslötest, prüfe mal, ob R803 und R804 noch 82 Ohm ± 5 % haben (das geht im eingebauten Zustand) und ob die Spannungen -20 V bzw. +20 V stimmen. Bernhard |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#64

erstellt: 23. Mai 2020, 22:39

|

|||||||

|

Danke Bernhard, alles klar. Ich werde mir das dann so anschauen die Tage und werde hier weiter berichten. Wäre cool wenn man das Tunoscope auch wieder gleichmäßig leuchtend hin bekommt. Bin ziemlich zuversichtlich. Schönen Sonntag! Gruß Mathias [Beitrag von HiFi-Boy61 am 23. Mai 2020, 22:39 bearbeitet] |

||||||||

|

wombel69

Ist häufiger hier |

#65

erstellt: 24. Mai 2020, 12:25

|

|||||||

|

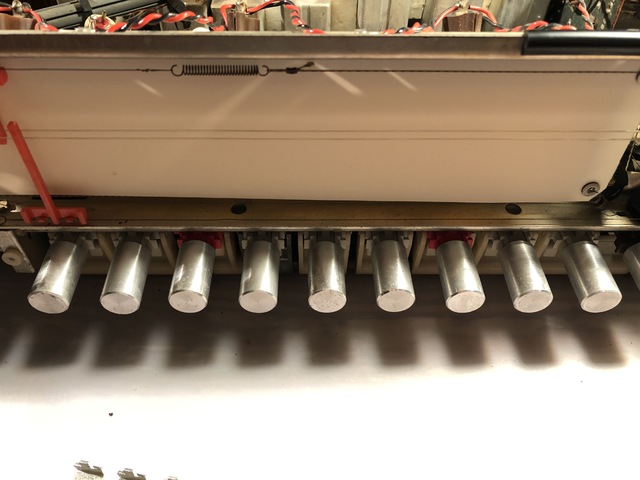

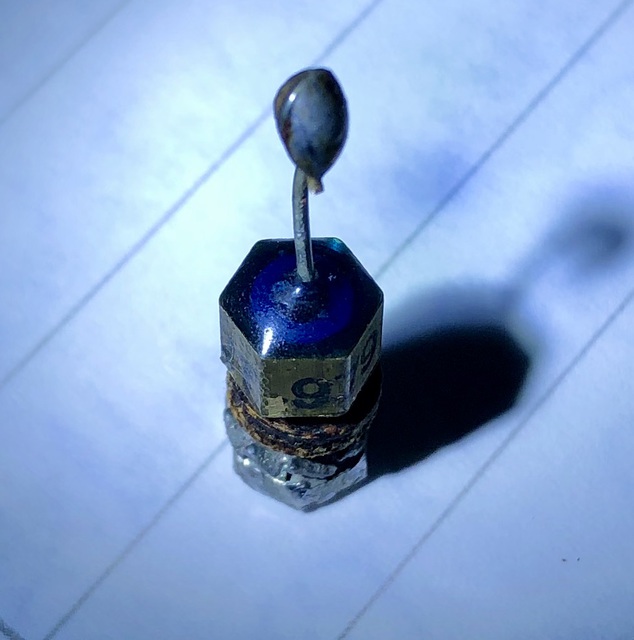

Hallo Mathias, hallo Bernhard, ich habe heute bei meinem Gerät mal den R751 PTC gemessen. Ohne die Birnchen und bei Zimmertemperatur messe ich ca. 1,5 Ω, also doch recht klein. Ob der Wert mit steigender Temperatur hoch geht, habe ich jetzt nicht geprüft. Wenn du dein Gerät mal wieder auf hast, wäre das schön, wenn du auch mal messen würdest und nach den Farbringen schaust. Bei meinem kann ich nur noch einen braunen Ring ganz am Anfang erkennen, alle anderen sind weggebrannt, passt aber zu dem gemessenen Wert. Vielleicht tausche ich den doch mal. es wäre auch interessant zu wissen, ob das nun wirklich ein PTC ist oder ein normaler Kohleschichtwiederstand. Bei meinem Tunoscope hatte ich ja das Problem, dass die beiden roten Lampen nie ausgingen und die weiße auch bei Abstimmung nur schwach glimmt. Das lag zu einem großen Teil daran, dass das Poti R422 für die FM-Anzeige bis zum Anschlag aufgedreht war, dafür direkt an der Anzeige ein weiteres kleines Poti angeschlossen war. Da hat wohl schon mal jemand gebastelt. Diese Einstellung hat den Ratiodetektor wohl zu sehr belastet, so dass die Ausgangspannung zu gerin war. Das zusätzliche Poti am Messinstrument habe ich raus geworfen und das Poti R422 (FM-Pegel) auf eine vernünfitige Anzeige eingestellt. Dadurch ist die Ausgangsspannung an den Ratioausgängen die zum Tunoscope gehen von ca. ±7,5V auf ±8,8V angestiegen, womit es schon fast gut funktioniert. Messungen in einem Vergleichsgerät haben aber ergeben, das bei einem halbwegs vernünftigen Signal gute ±10V dort anstehen müssten. Ich habe hier mal zwei Bilder von meinem Tunscope mit getauschten Elkos und mit Messergebnissen, als die Spannung des Ratios aber noch bei ±7,5V war, gut erkennbar sind auch die beiden ZE 1,5, die sehen in etwa so aus wie kleine schwarze Tantals:   Die Leiterplatten sind wirklich problematisch zu löten, da es wohl immer Luft in den Durchkontaktierungen gibt oder das Platinenmaterial unter Hitze ausgast. Beim Löten und abkühlen blubbert es immer durch das Zinn hindurch. An den Messwerten sieht man auch, das die Spannung von ±7,5V an den Eingängen noch nicht reicht, um am Ende die beiden Transistoren T2 und T4 durchzusteuern. Denn nur, wenn T2 und T4 beide durchschalten, gehen die beiden roten Lampen aus und die weiße leuchtet. Vielleicht haben bei mir die beiden ZE 1,5 auch ein Problem, das werde ich noch mal prüfen. Die beiden Lämpchen auf der Tunoscope Leiterplatte sind den beiden roten Lämpchen an der Frontplatte parallel geschaltet. Sobald wenigstens eine von denenen leuchtet wird der LDR beleuchtet und damit die Stummschaltung aktiviert. Die beiden Z-Dioden vor dem Tunoscope müssen natürlich unterschiedliche Typen sein, weil einmal die Anode am Sechskantgehäuse liegt und einmal die Kathode, für die ± Versorgung. Bei meinem Gerät messe ich -8 und + 8,3 Volt, in meinem Vergleichsgerät messe ich ziemlich exakt ±8 Volt. Ich denke Z-Dioden zwischen 8 und 8,2 Volt mit 1,3 Watt sollten als Ersatz gehen. Und hier vielleicht doch die Dioden mit Wärmeleitpaste zur Kühlung ans Gehäuse legen, wenn die beiden Vorwiderstände R803 und R804 schon auf 5 Watt ausgelegt sind.  In der Technischen Information 2 von 1968 gibt es wohl es wohl einen Artikel zum RTV 600, in dem speziell die Funktion des Tunoscopes beschrieben ist. Wenn den jemand hat, wäre ich daran oder an dem ganzen Heft sehr interessiert. Viele Grüße Wolfgang [Beitrag von wombel69 am 24. Mai 2020, 12:28 bearbeitet] |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#66

erstellt: 24. Mai 2020, 13:19

|

|||||||

|

Hallo Wolfgang, Vielen Dank für deine ausführliche Darstellung. Ich werde in jedem Falle den "temperaturabhängigen" Widerstand testen und die Farbwerte durchgeben (erinnere mich notfalls - man wird älter :-) Den messe ich auch und dann bekommt er etwas die Heissluftpistole oder Lötkolben damit ihm warm wird. Man sieht dann ja was passiert in Abhängigkeit dessen. Im Tunoscope werde ich ZE 1.5 Dioden mal tauschen (besser gesagt nachbauen, siehe Bernhards Vorschlag). Die D801/802 tausche ich auch. Ich meine ich hatte da in der Bucht sogar von einer einen baugleichen "Schraubtyp" gefunden, was aber ja nur bedingt nutzt, wegen getauschter K/A an Masse. Ansonsten 5W und fixieren + Wärmeleitpaste. Ja diese Platinen sind nicht so der Bringer ... kenne ich von den RPCs zur Genüge :-( Das mit deinem "Zusatzpoti" hatte ich in deinem Beitrag ja gelesen ... immer cool so "Modifikation". Schönes Beispiel: Mein Ocen-Boy 209 hatte neben einem netten, klassischen Nachttischlampenschalter (die schönen, alten weissen...) seitlich, als Netzschalter für das "TN", auch hinten noch 2 Lautsprecher-"Ausgänge" per Kabel + Buchsen, dazu beides nochmals als Cinch, also 4 Stripen (klar, er ist ja auch Stereo :-))) und eine 2x10W CN-"Mini-Verstärker" Platine im (!) herausnehmbaren Batteriekasten "integriert". Ach ja, dazu wurde der Batteriekasten,sowie Teile des Chasis an den betreffenden Stellen (auch Plastik) mit dem "Dremel" und Trennscheibenaufsatz "passend" bearbeitet. Da es dann scheinbar "Platzprobleme" gab, wurde nebenbei noch die (Auto-) Antennebuchse herausgeholt, das Loch selbiger vergrößert um eine DIN Lsp.-Buche als 3. (!) LSP-Ausgang einzubauen. Abschließend holte man noch das gesamte Innenleben des Netz-/Batt.-Umschalter heraus. Immer lustig so Basteleien, insbesondere wenn man sie dann "rückbauen" darf. Aber OK, mit 12/13 habe ich so Sachen auch gemacht, inkl. "Lautsprecherselbstbau" aus Obstkisten - müssig zu sagen das die LSP aus Röhren TVs oder -Radios geschlachtet waren und ohne Frequenzweiche :-) eben "was man halt so da hatte" .... Die restlichen möglichen Fehlerquellen beim Tunoscope werden auch "analysiert" (siehe SP-Auszug grün markiert). Also wie gesagt Transistor ist bestellt. Wenn ich ihn da habe und die anderen "Brocken" (Dioden...) auch geht die Kiste wieder auf. Ich melde mich dann in jedem Fall mit (Mess-) Ergebnissen und Updates. Gruß Mathias PS: Die TI zum 600er habe ich weder noch bislang wo aufgetaucht. [Beitrag von HiFi-Boy61 am 24. Mai 2020, 13:37 bearbeitet] |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#67

erstellt: 24. Mai 2020, 20:05

|

|||||||

|

An dem Foto sehe ich, warum zwei unterschiedliche Z-Dioden für die gleiche Spannung notwendig sind. Eberle & Co. scheint bei Grundig ziemlich hohen Einfluss gehabt zu haben. Die Technischen Information 2 von 1968 mit dem Artikel zur Tunoscope-Schaltung habe ich leider auch nicht. Kurz zur Funktion der Tunoscope-Schaltung: Normalerweise bekommt T2 über R7 ca. 0,5 mA Basisstrom. Ca. 70 mA Strom fließt dann über R13, die beiden oberen Lampen, T2 (Kollektor-Emitter-Strecke) und R9. Zum Ausschalten der Lampen muss T1 einschalten und den Strom durch R7 übernehmen, damit T2 keinen Basisstrom mehr erhält. Wenn T1 einschaltet, wird der Strom durch R9 wesentlich geringer. Die Spannung über R9 sinkt und damit auch die Spannung am Emitter von T1. Das erzeugt ein schärferes Umschalten, vielleicht sogar eine kleine Hysterese, je nach Steilheit der Transistoren. Wenn an C1 mindestens 2 V anliegt, schaltet T1 ein (und damit die Lampen aus). Dabei fließt Strom durch die ZE1,5 (2 Diodenschwellen) und die Basis-Emitter-Diode von T1 (1 Schwelle). R4 sorgt für einen kleinen, aber definierten Strom von ca. 4 µA durch die ZE1,5. An R1 fällt dabei 4 µA * 270 kOhm = 1 V ab. D. h. die Lampen schalten aus, wenn am Eingang mindestens 3 V anliegt. Alle Spannungen und Ströme habe ich dabei nur grob abgeschätzt. Die andere Hälfte der Schaltung arbeitet genau symmetrisch mit negativen Spannungen. Ist die Versorgungsspannung zu gering, wird der Lampenstrom etwas geringer, der Strom durch R7 und damit der Basisstrom für T2 dagegen deutlich geringer. Dann genügt irgendwann die Stromverstärkung von T2 nicht mehr, um den gesamten Lampenstrom ableiten zu können. T2 (BC108) und besonders T4 (BC181) sind für solch hohen Kollektorstrom nicht spezifiziert. Da kann die Verstärkung schon deutlich geringer sein, als bei 2 mA. Bernhard |

||||||||

|

wombel69

Ist häufiger hier |

#68

erstellt: 24. Mai 2020, 21:09

|

|||||||

|

Hallo Bernhard, vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Wird hier wirklich bereits ab 3 Volt am Eingang geschaltet? ±3 Volt liegen ja bereits an ohne Empfangssignal, lt. Angabe im Schaltbild und auch nach dem, was ich gemessen habe. In diesem Zustand leuchten ja normalerweise beide rote Lampen, was ja auch in Ordnung ist! Wenn ein Empfangssignal anliegt und man nähert sich dem Sender, geht ja eine rote Lampe aus und es leuchtet nur noch die, von der man "wegdrehen" muss, um zu einer korrekten Abstimmung zu kommen. Die weiße Lampe kommt dann dazu, bis bei korrrekter mittiger Abstimmung auch die letzte rote Lampe ausgeht und nur noch die weiße leuchtet. Nach meiner Erfahrung gehen die roten Lampen bei zu niedriger Spannung vom Ratiofilter (noch bis ±7,5 Volt) gar nicht aus. Selbst jetzt bei knapp 9 Volt vom Ratiofilter ist die Anzeige nicht so ganz eindeutig, die roten Lampen glimmen immer ein wenig. Entweder habe ich noch ein Problem in der Ratiostufe oder im Abgleich insgesamt, oder das Tunoscope hat noch ein Problem. Die beiden ZE 1,5 werde ich mir auf jeden Fall noch einmal ansehen und durchmessen. Laut meinen gemessenen Spannungen, passt es aber eigentlich meine ich. Bei +7,6 Volt am Eingang, komme ich auf +1,75 Volt vor der Diode. Hinter der Diode bleiben davon noch 0,65 Volt, also 1,1 Volt Differenz über die Diode. Bei einer Emitterspannung von 0,11 Volt, komme ich auf eine BE-Spannung von 0,54 Volt, bei denen der Transistor noch so gerade nicht durchschaltet. Vielleicht betrachtet man hier besser die Ströme, aber das kann ich im Moment schlecht überblicken. Zumindest scheinen die 7,6 Volt so gerade die Grenze zu sein, dass das Tunoscope nicht durchschaltet. Mit den jetzt vorhandenen 8,8 Volt funktioniert es ja schon recht gut. Ich werde das mal mit Spannungen aus zwei Labornetzteilen versuchen nachzuvollziehen. Vielleicht sollte ich auch die beiden Z-Dioden mal gegen 9,1 Volt tauschen, vielleicht wird die ganze Schaltung dann etwas empfindlicher und eindeutiger. Ein paar BC550C und BD560C mit entsprechend höherem Verstärkungfaktor hätte ich auch noch, es hat aber vermutlich auch seinen Sinn, dass hier die A-Typen des BC108 und BC181 für T2 und T4 eingesetzt wurden?! Auch sind die 100mA Ic der BC550/560 vielleicht etwas knapp ... Gruß Wolfgang |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#69

erstellt: 24. Mai 2020, 23:05

|

|||||||

|

Hallo Wolfgang, Danke fürs aufmerksame Lesen und das Feedback: Ich hatte versehentlich als Vorlage die Tunoscope-Schaltung vom RTV 600 verwendet. Die hat auf der Eingangsseite andere Bauteilwerte. Außerdem kommt R16 neu hinzu. Dadurch ist der Strom durch R1 (und R2) nochmal um I = 2 V / R16 / 2 = 8,5 µA höher. Beim RTV 650 wurde R4 deutlich verkleinert von 1,5 MOhm auf 470 kOhm. Damit ist im Umschaltbereich der Strom durch die ZE1,5 ca. 15 µA und durch R1 ca. 23 µA. (Hängt von der Versorgungsspannung ab, die zurzeit nicht genau bekannt ist.) Der Rest ist ziemlich ähnlich. Damit erhöht sich die Schaltschwelle beim RTV 650 am Eingang von auf 2 V (an C1) + 5,1 V (über R1) = 7,1 V. Auch hier sind alle Werte grob geschätzt. Für genauere Werte müsste man die Datenblätter bzw. die realen Bauteileigenschaften betrachten, das habe ich bisher nicht gemacht. Der Basisstrom von T1 ist ca. 0,5 mA / 290 = 1,7 µA. Er ist vernachlässigbar gegen den Strom, der R4 erzwingt (15 µA). Verstärkungsgruppe C ist bei T1 (und T3) nicht notwendig. Die Spannungsversorgung (8,2 V oder 9,1 V) hat zwar auch einen Einfluss auf die Schwelle, aber der ist nicht sehr groß. Die tollen Transistoren BC550C und BC560C würde ich für eine solche Schaltung nicht verschwenden. Die gehören in High-End Eingangsverstärker-Stufen. Hier spielt Rauschen keine Rolle und hohe Verstärkung ist auch nicht notwendig. BC547B bzw. BC557B wären heute die üblichen Typen (bzw. in der Unterhaltungselektronik BC548B und BC558B, die 0,0001 EUR günstiger waren). T1 schaltet den Strom durch R7, der ist ca. 0,5 mA. Die Eigenschaften von BC108 und BC181 sind bei Ic = 2 mA spezifiziert, das passt recht gut. T2 schaltet ca. 70 mA (Dauerstrom) bzw. ca. 100...150 mA (Kurzzeitstrom). Da ist das Verhalten von BC108 und BC181 ziemlich vage. Für T4 schreibt Grundig den Hersteller Texas Instruments vor, vielleicht, weil die Schaltung nur damit funktioniert. Für T2 würde ich heute BC337-16 und für T4 BC327-16 nehmen. Die gab es 1969 noch nicht. Das gleiche Kristall gab es zwar schon als BC141-16 und BC161-16, aber im großen und teuren TO-39-Gehäuse. Für Serienproduktion waren die vielleicht zu teuer oder nicht im Teilestamm geführt. Die Stromverstärkungsgruppe (-16 für typ. 160) kann auch höher sein, dann wird das Umschalten steiler und man muss evtl. R9 verringern. Mit R 9 (und R10) wird die Umschaltsteilheit eingestellt. R9 und die Verstärkung von T2 und T4 hängen zusammen. Bernhard [Beitrag von Elektronator am 24. Mai 2020, 23:33 bearbeitet] |

||||||||

|

wombel69

Ist häufiger hier |

#70

erstellt: 25. Mai 2020, 08:51

|

|||||||

|

Hallo Bernhard, vielen Dank für Deine tolle Beschreibung und Deine Mühe. Mir fehlt da einfach noch die Routine, um solche Schaltungen zu analysieren. Ich habe mir das Tunoscope vor einiger Zeit mal in einer anderen Darstellung aufgezeichnet, um überhaupt halbwegs zu verstehen, was da abgeht und wann welche Lampe leuchtet. Ich vermute, dass die Spannung von 2 Volt von der du ausgehst, sich aus der BE-Strecke T1/T3 (0,6V) und der jeweiligen ZE 1,5 (1,5 V) zusammensetzt, wenn ich das richtig verstehe. Am Widerstand R16 (470k) liegt damit eine Spannungsdifferenz von ca. 4 Volt. 4V / 470kΩ = 8,51µA. Das kann ich gut nachvollziehen, entspricht ja auch deiner Rechnung. Die 15µA durch die Z-Dioden ergeben sich aus 8,5V (Ub) - 1,5V (Z) = 7V (R4); 7V (R4) / 470kΩ (R4) = 14,89µA. Kann man das einfach so rechnen? Die andere Seite der Dioden liegt ja nicht auf Masse, das verstehe ich noch nicht so ganz. Der Gesamtstrom durch die Dioden und R1/R2 wäre dann 8,5µA + 15µA = 23,5µA, das leuchtet mir auch noch nicht ganz ein  Da dieser Strom wohl auch durch R1 und R2 fließen muss, ergibt sich der zusätzliche Spannungsabfall von 220K (R1) x 23,5µA (R1) = 5,2 V. Ich habe einfach noch Probleme damit, wo welcher Strom langfliest. Sind vielleicht Anfängerfragen? Das alles entspricht aber gut meinen Messungen. Bis 7,5V schalten die beiden Transistoren noch nicht durch und beide roten Lampen bleiben an. Nach der Korrektur der Bastelei am Ratiofilter, habe ich jetzt eine Spannung von ca. 8,8V und damit geht es schon recht gut. Der Ratioelko ist jetzt auch ein 4,7µF MKS2, das war original eine Tantalperle, obwohl im Plan nicht mit T gekennzeichnet. Der Basisstrom Ib von T1 ergibt sich dann wohl aus dem geschätzten Ic von 0,5mA (Ic) / 290 (hfe bei 2mA) = 1,7µA (Ib). Na ja, vom BC550 und BC560 habe noch ca. 200 Stück hier herum liegen, die habe ich vor Jahren (Jahrzehnten  ) bei Bürklin gekauft, die benutze ich für fast alle NF-Anwendungen. Aber BC337 und BC141 wären auch noch da. ) bei Bürklin gekauft, die benutze ich für fast alle NF-Anwendungen. Aber BC337 und BC141 wären auch noch da.So langsam denke ich aber doch, dass das eigentliche Problem in der zu geringen Spannung von der Ratiostufe liegt, das Tunoscope scheint ja grundsätzlich in Ordnung zu sein @Mathias: Vielleicht liegt dein Problem mit der Tunoscopeanzeige auch an der 13 Volt Zener-Diode D401 beim Ratiofilter, wo wir schon ständig Probleme mit Z-Dioden haben? Du solltest auf jeden Fall mal die Spannungen am Eingang des Tunoscope messen, das müssten bei gutem Empfang und exakter Abstimmung ca. ±10V anliegen. Wenn das soweit passt, kann es eigentlich nur am Tunoscope selbst liegen und das sollte ja zu finden sein. Sorry für meine langen Ausführungen/Wiederholungen, das war mein Versuch, deine Rechnung nachzuvollziehen Gruß Wolfgang |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#71

erstellt: 25. Mai 2020, 09:03

|

|||||||

|

Hallo Bernnhard und Wolfgang, danke für eure sehr interessanten, ausführlichen Infos. Ich werde mir in jedem Falle auch die Zener-Diode D401 beim Ratiofilter anschauen. Inzwischen geht da ja schon der Alarmknopf los bei Zenerdiode :-) Grüße Mathias |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#72

erstellt: 25. Mai 2020, 16:08

|

|||||||

Ja.

Ja. Das ist übrigens eine Verbesserung gegenüber der Schaltung im RTV 600. Im RTV 600 hat T1 eine geringere Verstärkung (Gruppe A), d. h. es fließt mehr Basisstrom (mit großer Toleranz), und R4 ist größer. Damit ist die Toleranz des Stroms durch die ZE1,5 beim RTV 600 deutlich größer.

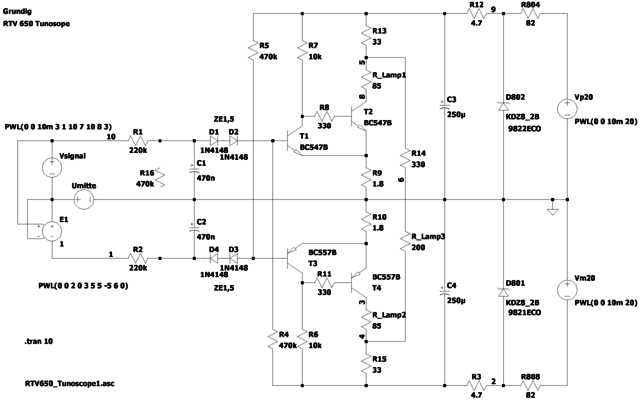

Die Differenzspannung des Ratiodetektors beträgt um 6 V ohne Eingangssignal. Damit das Anzeigeinstrument bei dieser Spannung noch auf "0" bleibt, ist eine kleine Z-Diode vorgeschaltet. Wenn die Z-Diode nicht mehr sperrt, geht das Instrument nicht auf "0" zurück. Auf das Tunoscope wird D401 wenig Einfluss haben. Außerdem ist D401 nicht von "ECO". Die Schaltung habe ich mal in LTspice eingegeben, damit der Plan leichter verständlich wird. (Leider macht das HiFi-Forum die Lesbarkeit der PNG-Bilddatei ziemlich kaputt. Das TIFF-Format wird gar nicht akzeptiert.) Für die Lampen habe ich normale Widerstände verwendet und für die Transistoren die mitgelieferten Modelle (Verstärkungsgruppe B) verwendet. Damit kippt die Helligkeit, schaltet aber nicht ganz sauber. Die Bauteilmodelle werden nicht ausreichend genau sein. Da fällt mir ein: Irgendwo habe ich auch noch einen RTV 400, der war schon lange nicht mehr am Netz. Der wird auch einige "ECO"-Dioden enthalten. Bernhard  |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#73

erstellt: 25. Mai 2020, 16:22

|

|||||||

|

Hallo Bernhard, Ja das ist immer das Problem bei solchen ungenau bezeichneten oder recht speziellen Bauteilen im Allgemeinen. Du meinst wegen der ECO Dioden allgemein oder im Netzeil? Weil Tunoscope hat der 400er ja nicht sehe ich gerade an Bildern (habe den nicht). Gruß Mathias |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#74

erstellt: 25. Mai 2020, 16:43

|

|||||||

|

Der RTV 400 hat kein Tunoscope. Aber im Schaltplan sind mehrere Dioden, die als Bezeichnung nur eine vierstellige Nummer tragen, ohne weitere Angaben. Davon werden auch welche von "ECO" sein und die scheinen nicht besonders lange zu leben. War die defekte D751 (60 V) bem RTV 650 mit Harz vergossen? Das Fehlerbild könnte durch die Vergussmasse verursacht werden, die mit der Zeit auf das Halbleiterkristall einwirkt. Dann wären wenigstens nur solche Dioden betroffen. |

||||||||

|

wombel69

Ist häufiger hier |

#75

erstellt: 25. Mai 2020, 18:20

|

|||||||

|

Wow Berhard, da hast du dir ja richtig arbeit gemacht heute. Jetzt habe ich auch einigermaßen verstanden, wie die du auf die Ströme gekommen bist. Du bist einfach von einem gewissen Status ausgegangen (T1 schaltet, BE 0,6V) und hast von da aus die Werte berechnet. Das habe ich erstmal so nicht gesehen, danke!! Sehr interessant finde ich die Schaltung in LTSpice. Damit habe ich auch in letzter Zeit herumprobiert und versucht, verschiedene Phonostufen von Grundig-Verstärkern und einige andere Phonstufen zu simulieren. Dabei habe ich auch herausfinden wollen, wie sich das Verhalten ändert, wenn ich einfach Germanium-Transistoren gegen moderne Silizium-Typen tausche. Das erstaunlich war, das sich am Frequenzgang der Phonostufen praktisch nichts geändert hat. Klar, die Arbeitspunkte der Transistoren werden über die Vorwiederstände bzw. die Ströme eingestellt. Aber ich war doch überrascht, das der Einfluß so gering ist. In den meisten fällen könnte man wohl einfach Ge gegen Si tauschen. Evtl. gibt es noch Feinheiten im Rauschverhalten in Abhängigkeit vom Arbeitspunkt, daran knobel ich gerade noch, wie man das in LTSpice besser sehen kann. Sorry, war jetzt ziemlich Offtopic, musste ich nur mal los werden ;). An der LTspice-Schaltung des Tunoscopes bin ich jedenfalls sehr interessiert. Kannst du die mir per Mail zukommen lassen? Textdateien kann man hier glaube ich nicht anhängen, oder vielleicht einfach im Klartext hier einfügen, könnte gehen. Wenn du Interesse hast, kannst du von mir auch gerne meine Phono/RIAA-Schaltungen bekommen. Die gehen von SV50 über RTV, SV 140/200 bis SXV 6000/XV7500, dazu noch diverse andere bekannte Schaltungen (Shure, TVV206 usw.). Ist erstaunlich wie sich manche "berühmte" Phonostufe simuliert. Von der Zener-Diode habe ich mal eine Detailaufnahme gemacht, trotz iPhone ist das ganz gut erkennbar, denke ich. Sie ist wohl wirklich oben mit Kunstharz vergossen, bläulich, leicht durchsichtig. Wenn da etwas reagiert, dann aber wirklich im inneren. Von außen ist das Material sehr hart und glatt, der Anschlussdraht sieht auch völlig ok aus.  Beim RTV 400 musst du mal schauen, da sieht das Netzteil ja noch einiges anders/einfacher aus. Auf Anhieb habe ich nur 2 Zener-Dioden gesehen. Aber vielleicht gibt es ja da die gleichen Probleme. Den RTV 400 habe ich aber auch nicht. Viele Grüße Wolfgang [Beitrag von wombel69 am 25. Mai 2020, 18:21 bearbeitet] |

||||||||

|

Bertl100

Inventar |

#76

erstellt: 25. Mai 2020, 18:53

|

|||||||

|

Hallo zusammen,

Nun, wie du schon schreibst, der Frequenzgang wird normalerweise fast ausschließlich von den dafür verantwortlichen Rs und Cs eingestellt. Was LTSpice aber in dem Zusammenhang nicht so einfach kann ist eine Aussage über das Großsignalverhalten zu liefern. Die AC-Analyse des Frequenzgangs ist ja immer nur Kleinsignal. Ich hab da auch mal etwas gespielt vor vielen Jahren. Dabei sieht man auch schön, wie die Induktivität des Tonabnehmers und die Kabelinduktivität in den Hochton-Frequenzgang eingehen. Gruß Bernhard |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#77

erstellt: 25. Mai 2020, 19:15

|

|||||||

|

Hallo Wolfgang, bei den PM- und E-Mail-Optionen habe ich keine Attachment-Möglichkeit gesehen. Ich könnte den Inhalt der .asc-Datei als Text einfügen, oder du sendest mit deine E-Mail-Adresse, dann lege ich die Datei bei. Deine Schaltungen interessieren mich auch. Bei HiFi-Verstärkern mit Netzteil nimmt man meistens recht hohe Versorgungsspannungen. Das hat mehrere Vorteile: Mehr Reserve zum Vermeiden von Übersteuerungen, hochohmige Widerstände -> höhere Eingangsimpedanz und vor allem geringer Klirrfaktor, weil sich der Arbeitspunkt der Transistoren auch mit Signalpegel kaum ändert. Bei der hohen Versorgungsspannung spielt dann die unterschiedliche Basis-Emitter-Spannung keine Rolle mehr. Außerdem haben Siliziumtransistoren meistens eine höhere Stromverstärkung als Germaniumtransistoren. Um Verzerrungen usw. in der Simulation zu sehen, muss man die Transientenanalyse benutzen. Mit der einfache AC-Analyse geht das nicht. Bei der Tunoscope-Schaltung habe ich auch eine Transientenanalyse eingebaut und dabei sowohl die Veränderung der Signalstärke als auch der Mittenabstimmung simuliert. Etwa so, als ob man einen Sender einstellt und dann den Abstimmknopf etwas hin- und her-dreht. Aus dem Kunstharz können Atome austreten, die in das Kristall ganz langsam eindiffundieren. Das kann die Eigenschaften der Sperrschicht ändern. Im RTV 400 sind mindestens zwei unbekannte Z-Dioden, bei denen im Schaltplan kein Typ und keine Spannung angegeben ist. Eine ist im Netzteil, die andere im Regler für die Abstimmspannung. Bernhard |

||||||||

|

Bertl100

Inventar |

#78

erstellt: 26. Mai 2020, 07:34

|

|||||||

|

Hallo zusammen,

Hab da relativ viel Erfahrung in Bezug auf DC/DC Wandler. Also Schaltstufen + Regelkreis. Bietet LTSpice denn für solche Analogschaltungen wie Phono-Vorstufen eine Möglichkeit in der Transientenanalyse dann eine Fourieranalyse o.ä. durchzuführen, um dann die Verzerrungen zu sehen? Gruß Bernhard |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#79

erstellt: 26. Mai 2020, 09:12

|

|||||||

Ja die war mit Harz vergossen, ebenso die 16V Gruß Mathias |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#80

erstellt: 26. Mai 2020, 14:18

|

|||||||

Hallo Namensvetter, ja, gibt es. Entweder durch den Befehl ".four" oder ganz einfach bei der Diagrammansicht die Menüpunkte "View" -> "FFT". Je nach notwendiger Auflösung muss man ggf. die Simulationsgenauigkeit erhöhen und bei dem Weg über die Diagrammansicht zusätzlich die Datenkompression ausschalten. Bernhard |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#81

erstellt: 26. Mai 2020, 14:26

|

|||||||

Dann wäre es plausibel, wenn das Harz Auswirkungen auf das Kristall hat. Wo ich arbeite, haben wir früher auch Halbleiter unverpackt als gesägte Wafer bezogen und selbst gebondet. Die fertigen Produkte waren gegen Umwelteinflüsse mit Epoxidharz vergossen, das Halbleiterkristall aber zusätzlich mit einem Tropfen eines besonderen Epoxids überzogen, das speziell zum Abdecken von Halbleitern geeignet ist. Zusätzlich haben wir die Kristalle vom Hersteller mit einer Passivierungsschicht überziehen lassen. Ob Eberle & Co. das auch getan hat? Bernhard |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#82

erstellt: 26. Mai 2020, 14:43

|

|||||||

Ich habe gerade eine Broschüre (Shortform) "1998 muRata Products Europe" gefunden. Darin ist der "PTH63AR" zwar nicht aufgeführt, aber im Kapitel "PTC Thermistors (Posistor®)" ist eine Spalte mit dem Titel "Transformer Protection" und dem Typenschlüssel "PTH6". Mehr ist leider nicht aufgeführt. PTH9 sind als Temperaturfühler und PTH8 als "Genaral Circuit Protection" bezeichnet. Bei allen PTCs mit Drähten ist das PTC-Element eine runde Scheibe (wie ein Varistor oder Keramikkondensator). Zylinderförmig (wie ein Schichtwiderstand) ist keiner. Bernhard |

||||||||

|

wombel69

Ist häufiger hier |

#83

erstellt: 26. Mai 2020, 15:35

|

|||||||

|

Hallo Bernhardt, (jetzt wird es kompliziert, zwei Bernhards ;)) vielen Dank für Deine Infos. Der PTC funtkioniert bei mir noch, auch wenn er etwas verkohlt ist, bei Mathias sieht er wohl noch sehr gut. Wenn der wirklich mal defekt sein sollte, kann man den vielleicht durch einen kleinen Festwidertand ersetzen. Ganz zur not baut man eine Sicherung, einen Gleichrichter und einen LM317 mit Softstartfunktion ein, so dass die Lampen langsam heller werden ;). Sehr schonend. Beim LTspice habe ich mit Abschalten der Datenkompression, erhöhen der Simulationsgenauigkeit und erstellen eines FFTs über die Diagrammansicht mal herumprobiert, dabei habe ich aber noch nichts wirklich brauchbares heraus bekommen. Da will ich mich noch mal rein lesen und denken. Eigentlich wollte ich die ein oder andere Schaltung auch mal aufbauen und vermessen, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Deswegen hatte ich mit der weiteren Simulation der Phonostufen erstmal aufgehört. @Elektronator: Danke für Dein LTspice-File vom Tunoscope, da kann man wirklich schön sehen, wie die Lampen geschaltet werden. Passt ebenfall gut zu meinen Messungen daran. Eine vernünfige Anzeige erfolgt erst bei über ±7,6V vom Ratiofilter. Darunter bleiben immer beide rote Dioden an. Das war genau das Phänomen, was ich am Anfang hatte - trotz exakter Abstimmung leuchteten beide rote Lampen. Der Grundig-Entwickler sprach in seinem Beitrag im SABA-Forum ja auch von Bonding-Problemen bei diesen ECO-Dioden. Es käme zu kurzem Kontaktverlust, der zur Siebung/Rauschunterdrückung verwendete parallele Elko lädt sich auf eine hörhere Spannung auf. Wenn der Kontakt dann wieder kommt, schießt der Elko ohne Strombegrenzung (da parallel ohne Vorwiderstand) die Diode durch. Gruß Wolfgang |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#84

erstellt: 26. Mai 2020, 16:59

|

|||||||

|

Hallo Wolfgang, bei allen Simulationen kommt es auch auf die Bauteilmodelle an, ob sie die Eigenschaften der Bauteile ausreichend gut abbilden. Wenn der Ratiodetektor nicht (mehr) genügend Spannung liefert, funktioniert das Tunoscope auch nicht mehr richtig, das stimmt. Das hast du aber bereits behoben, wenn ich dich richtig verstehe. Wenn eine Verbindung kurzzeitig unterbricht, wird ein parallel geschalteter Kondensator die Z-Diode zerstören. Das müsste aber zum Kurzschluss der Diode führen und wenn der Kondensator ausreichend Energie liefern kann, anschließend zum Schmelzen des Bonddrahts. Bei Mathias sind die Z-Spannungen zu niedrig, ansonsten funktionieren die Z-Dioden noch. Das hatte ich vor Jahren auch einmal bei einem Gerät auf meinem Tisch. Ich weiß aber nicht mehr, ob das auch ein Grundig war. Das Tunoscope müsste vermutlich über zwei Z-Dioden mit je 8,2 V Nennspannung versorgt werden. Bernhard |

||||||||

|

wombel69

Ist häufiger hier |

#85

erstellt: 26. Mai 2020, 21:17

|

|||||||

|

Ich habe ja gestern ein schönes Dokument bekommen, in dem das Tunoscope des RTV600 behandelt wird. Hier mal das dort abgebildete Prinzipschaltbild dazu. Hier sind auch ±8 Volt angegeben. Ich denke, dass 8 bis 8,2 Volt ok sind für die Z-Dioden des Tunoscopes.  Hier kann man auch gut erkennen, wenn beide Ausgangstransistoren (T2+T4) sperren, kann der Strom über R14 durch L5 (weiß) fließen. Sobald eine rote Lampe leuchtet, reicht der Strom schon nicht mehr aus für die weiße Lampe. Bei der Simulation der Phonostufen habe ich mit verschiedenen Transistormodellen experimentiert. Ich habe mehrere Seiten gefunden, wo man angeblich bessere Modelle herunterladen kann. Und in einem Forum habe ich auch viele Röhrenmodelle gefunden und natürlich bei DuncanAmps. Ist alles schon sehr interessant, aber man kann sich nie so sicher sein, in wieweit das, was man da simuliert auch der Wirklichkeit entspricht. Aber man kann sehr schön ausprobieren, wie sich die Änderung von Bauteilwerten auf die Schaltung auswirkt. Gruß Wolfgang |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#86

erstellt: 26. Mai 2020, 21:25

|

|||||||

Gemessen hatte ich bei mir 7,8V bzw. 6,5V ... oder ist das abweichend da RTV600? Gruß Mathias |

||||||||

|

wombel69

Ist häufiger hier |

#87

erstellt: 26. Mai 2020, 21:38

|

|||||||

|

Hallo Mathias, an der Stelle sind der RTV 600 und 650 gleich. An der Eingangsschaltung des Tunoscopes hat sich beim RTV650 etwas geändert. Es ist R16 mit 470 kΩ zwischen den beiden ZE 1,5 dazu gekommen und R4 und R5 haben kleinere Werte, jetzt 470 kΩ statt 1,5MΩ. 6,5 Volt halte ich auf jeden Fall für zu niedrig, das sollten schon ca. 8 Volt sein. Ich würde dann besser direkt beide Dioden tauschen gegen 8 oder 8,2 Volt, je nachdem, was du gerade da hast. Sind denn die ±20 Volt vor den Dioden an den beiden großen Elkos ok? Die sollten natürlich passen, gehe ich aber mal von aus.. Gruß Wolfgang [Beitrag von wombel69 am 26. Mai 2020, 21:46 bearbeitet] |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#88

erstellt: 26. Mai 2020, 22:42

|

|||||||

|

Hallo Wolfgang, die Spannungen an beiden Dioden hatte ich letztes Mal so gemessen. Da meine "Baustelle" damals ja das Netzteil mit der Instabilität war (also "Verursacher" zu 99% Transistor der nun bestellt ist) hatte ich das nicht groß weiter verfolgt mit messen. Der Transistor wurde erst heute versendet (ebay Info), die sind nicht die Schnellsten. Wenn er drin ist werde ich das nachmessen. In nächster Stufe wenn die Spannung / Ruhestrom / Symmetrie dann wieder endlich ok sind tausche ich diese D801/802 aus. Denn wenn es so groß abweicht (und die berühmten ECO Dioden ja wieder sind) macht es das als Fehlerquelle stark verdächtig vs. den Bauteilen auf der Tunoscopeplatine. Erst wenn also "vorne" die Spannung stimmt (8/8,2V) und es immer noch wäre mit den Lampen werden dort dann die Bauteile durchleuchtet. Ich denke das wäre im next step das sinnvollste (?). Gruß Mathias |

||||||||

|

Bertl100

Inventar |

#89

erstellt: 27. Mai 2020, 05:40

|

|||||||

|

Hallo zusammen,

Ah ok. Das wäre dann keine Diffusion des Harz-Materials ins Silizium, sondern "lifted bond" z.B. durch nicht genau passenden Ausdehnungskoeffizenten des Harzes.

Ich hatte ja mal gemutmaßt, dass der PTC den Strom durch die Lampen stabilisieren soll. Aber offenbar ist er als selbstrückstellende Sicherung gedacht. Sowas gibts auch heute noch. Wird glaub ich resettable fuse oder Posistor genannt. Heutzutage ist der Unterschied zu normalen PTCs der, dass hier eine Keramik verwendet wird, wo der Widerstand mit der Temperatur nicht linear steigt, sondern oberhalb einer Curie-Temperatur relativ steil hochgeht. Geht die Temperatur über diesen Knick, bricht der Strom zusammen. Gruß Bernhard |

||||||||

|

wombel69

Ist häufiger hier |

#90

erstellt: 27. Mai 2020, 10:53

|

|||||||

|

Hallo Mathias, das halte ich auch für sinnvoll. Die Versorgungsspannungen des Tunoscopes von ±8 bis ±8,2 Volt sollten stimmen. Ich denke die genaue Spannung ist nicht so entscheidend, aber 6,5 Volt für eine Schiene ist bestimmt zu wenig. Daher die dunkle rote Lampe links. Das Weitere ist die Eingangsspannung am Tunoscope vom Ratiofilter, dass sollten wohl auch ±10V bei gutem Empfanz und korrekter Abstimmung sein, da vielleicht auch mal bei Gelegenheit messen (Kontakt 1+ und 10-). Bei meinem Gerät sind es nur knapp ±9 Volt, da werde ich auch noch mal prüfen. @Berti: nach den Murata Datenblättern habe ich auch mal gestöbert, aber exakt den PTH63AR aus dem RTV habe ich auch nicht gefunden. Nur noch den Hinweis, das AR wohl einer Curie-Temperatur von 120°C entspricht. Das passt ja zu Deiner Beschreibung. Scheinbar verkokelt sich der PTC allerdings vorher selbst. In meinem Gerät kann ich keine Überlastung erkennen, alle Lämpchen funktionieren und sehen OK aus. Vielleicht gab es da mal irgendwo einen Kurzschluss, kann ich aber heute nicht nachvollziehen. Die Isolation der Drähte sieht auch ok aus. Solange alles funktioniert, werde ich den PTC wohl drinlassen. Gruß Wolfgang |

||||||||

|

Bertl100

Inventar |

#91

erstellt: 27. Mai 2020, 11:11

|

|||||||

|

Hallo zusammen,  Murata MurataHier sieht man solche Kennlinien. BF, BE, BD, BC, ... in der Mitte der Typenbezeichnung stehen für die Curie Temperatur. Ist gut möglich, dass diese alte Typen im RTV nicht soo besonders langzeitstabil sind. Wenn ihr Widerstand ansteigt, laufen sie heißer, evtl. dann sogar auch dauerhaft oberhalb der Curie-Temperatur. Gruß Bernhard |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#92

erstellt: 27. Mai 2020, 12:52

|

|||||||

In dem Plan über das Tunoscope sind 8 V angegeben. In der tatsächlichen Schaltung im RTV 600 und im RTV 650 ist je ein Widerstand mit 4,7 Ohm (R3 bzw. R12) vorgeschaltet. Bei 70 mA Lampenstrom (geschätzt), fallen daran 0,3 V ab. Bei leuchtenden Lampen sollten an den Z-Dioden ca. 8,3 V anliegen, dabei fließt ca. 80 mA durch die (gut gekühlten) Z-Dioden. Die Nennspannung der Z-Dioden ist mit ziemlicher Sicherheit 8,2 V. Andere Betrachtung: Annahmen: Spannung an den Z-Dioden: 8,3 V Ucesat von T2 bw. T4: 0,3 V -> An den Lampen mit Vorwiderständen liegt 8,0 V Vorwiderstände: R12 + R13 + R9 = R3 + R15 + R10 = 4,7 Ohm + 33 Ohm + 1,8 Ohm = 39,5 Ohm Durch den positiven Temperaturkoeffizienten des Glühdrahts zeigen die Lampen etwas Konstantstromverhalten. Betrachtung der Grenzfälle: 1. konstanter Widerstand der Lampen: 200 Ohm // 150 Ohm = 86 Ohm -> Lampenstrom = 8,0 V / (39,5 Ohm + 86 Ohm) = 64 mA -> Lampenspannung = 86 Ohm * 64 mA = 5,5 V 2. konstanter Strom durch die Lampen: 40 mA + 35 mA = 75 mA -> Lampenspannung = 8,0 V - 39,5 Ohm * 75 mA = 5,0 V Die tatsächliche Spannung an den Lampen liegt irgendwo zwischen 5,0 V und 5,5 V. Die Lampen werden dabei mit ca. 15 % Unterspannung betrieben, d. h. ca. halbe Helligkeit und fünffache Lebensdauer. Bei 6,5 V (statt 8,3 V oder noch etwas höher) an der Z-Diode leuchtet die Lampe sehr viel schwächer. Bei 60 % der Nennspannung ist die Helligkeit um ca. 90 % gesunken. Auch hier scheinen die Z-Dioden die einzigen fehlerhaften Bauteile zu sein. Wenn keine Lampe leuchtet, heizen die Z-Dioden mit je 1,2 W. Sie müssen gut gekühlt werden. Steht der Spannungswähler beim Trafo auf 240 V? Bernhard |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#93

erstellt: 27. Mai 2020, 13:47

|

|||||||

|

Hallo Bernhard, ja der Spannungswähler steht auf 240 Volt. Habe ich gleich damals beim Zugang umgestellt. Deine Ausführungen widesprechen etwas meinen Ergebnissen, oder eben es liegt an den ziemlich wahrscheinlich defekten Dioden bei mir: Meine Lampen sind alle 3 gleich (auch Typ, Hersteller, Aufdruck, Aussehen) wie gesagt leuchtet die rechte (rot) deutlich heller wie Mitte (weiss) oder links (rot). Das liegt auch nachweislich nicht an den Birnen denn mehrfacher Wechseltausch änderte nichts am gleichen Ergebnis. Angesteuert miss man: Rechts (hell) 3,9V, Mitte (3,7V, deutlich dunkler) und Links 2,5V an den jeweiligen Lampe. Bei der Gelegenheit mal noch eine andere Frage zu so "alten" Geräten: Wie haltet ihr es mit diesen nur einfach isolierten Netzleitungen? Die sind ja eigentlich nicht mehr zulässig (nur noch doppelt isoliert). Ich bin da immer etwas hin/her gerissen bezüglich "Originalität" vs. Sicherheit. Wenn diese genau kontrolliert (ausgiebige Sichtprüfung) und sichtbar schadenfrei sind belasse ich sie so im Original. Beim RTV650 war allerding ein später angebrachter "echter" Bakelitstecker (allerdings unerlaubt 3-polig) der auch angebrochen war und den ich nun gegen einen (guten) Eurostecker tauschen werde. Grundsätzlich ist das ja so eine Sache. Gibt man mal so ein Gerät später evt. "ab" (Bucht usw.) ist das eigentlich ja auch eine Haftungssache (sofern was passiert). Oder irgendwas fackelt ab. Normal sollte man das eigentlich immer als "defekt" oder "Ausstellungsobjekt" titulieren. Aus so ein Thema. Klar, wo klein Kläger kein Richter - aber immer nur solange bis was schief geht. Gruß Mathias |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#94

erstellt: 27. Mai 2020, 14:55

|

|||||||

Ich sehe keinen Widerspruch. Eine deiner Z-Dioden liegt ca. 2 V zu niedrig, das ergibt wesentlich geringere Spannung an einer Lampenseite. Der Lampenwiderstand sinkt, wähernd der Vorwiderstand gleich bleibt. Damit sinkt die Lampenspannung überproportional stark. Der steuernde Transistor bekommt dann auch weniger Basisstrom, soll aber noch fast den gleichen Kollektorstrom treiben. Das passt zu deinen Messungen.

Die Netzleitungen und den inneren Aufbau schaue ich an, aber lasse das so, wenn keine Schäden erkennbar sind. Die VDE-Bestimmungen beziehen sich auf "das Errichten" von Anlagen, d. h. sie müssen erfüllt werden beim "In-Verkehr-Bringen". Das gilt dann für den Hersteller bzw. den Importeur. Ich würde dann "weitgehend Originalzustand" oder ähnlich ergänzen. Du verkaufst das Gerät nicht als Neugerät. Wenn du etwas nachträglich änderst, z. B. den Netzstecker oder die Zuleitung austauschst, musst du dafür geradestehen. Also Schukostecker an zweiadriger Leitung oder mangelhafte Zugentlastung war damals und ist heute verboten. Bernhard |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#95

erstellt: 27. Mai 2020, 15:00

|

|||||||

|

Hallo Bernhard, ja stimmt, klar bezügl. der Dioden, die Abweichung ist ja an der einen! Ich hatte das da schon gemerkt das es eigentlich genau das ist was "fehlt" an Spannung. Danke auch für die Klarstellung wegen der Netzleitung. Dachte immer das wäre auch "rückwirkend". Morgen sollte (endlich!) der Transitor da sein damit ich weiter machen kann. Gruß Mathias |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#96

erstellt: 27. Mai 2020, 15:10

|

|||||||

|

Hallo Bernhard, das wären dann die Kandidaten für die 8,2V Zenerdiode. Größere Mengen hinlegen macht bei mir eher keinen Sinn. Die Power-Schraubversion hätte halt das Problem das A/K-Anordnung bei D801/802 ja verschieden sind. Was dann sinfrei wäre bzw. man könnte den Vorteil in der besseren Wärmeübertragung sehen, da mit Metalcase. Man muss sie halt + Wäremleitpaste irgendwie fixieren.  https://www.ebay.de/...-NEW-BP/333110732123 https://www.ebay.de/...-NEW-BP/333110732123(von denen hatte ich auch die 16er und 60er gekauft)  https://www.ebay.de/...V-017AA/383196083008 https://www.ebay.de/...V-017AA/383196083008 https://www.ebay.de/...VERSAND/333505998443 https://www.ebay.de/...VERSAND/333505998443Gruß Mathias [Beitrag von HiFi-Boy61 am 27. Mai 2020, 15:12 bearbeitet] |

||||||||

|

Elektronator

Stammgast |

#97

erstellt: 27. Mai 2020, 18:43

|

|||||||

|

Hallo Mathias, ich würde 1N5344BG (ON Semi) nehmen, die haben 1,0 mm dicke Drähte, die entsprechend gut die Wärme leiten. Diese Baureihe stammt von Motorola (gehört jetzt zu ON Semi) und wird in der Industrie oft angewendet. Sie wird zwar vermutlich aus China kommen ich schätze sie trotzdem als zuverlässig ein. An eine Seite würde ich eine dicke Lötöse löten und diese mit einer Schraube am Loch der alten Diode festschrauben. Dieser Teil dient dann auch als Kühlung. Wenn man nur dünne Lötösen hat, dann zwei Stück übereinander. Die Schraubverbindung muss auch elektrisch dauerhaft gut sein. Bei Unterbrechung erhalten die Lampen Überspannung. Im Zweifel zusätzlich einen Draht an Masse anlöten. Ich wundere mich etwas über die teilweise hohen Preise. Zur ZX8.2 NAG kann ich nichts sagen. Bernhard |

||||||||

|

HiFi-Boy61

Stammgast |

#98

erstellt: 27. Mai 2020, 19:11

|

|||||||

|

Hallo Bernhard, Danke für den Typ mit der Lötöse. Ist eine gute Idee! Ja, das mit ON Semi hatte ich in Wiki gefunden, war auch der Grund warum ich die 16er/60er dann dort bestellte. Gruß Mathias |

||||||||

|

hf500

Moderator |

#99

erstellt: 27. Mai 2020, 20:55

|

|||||||

|

Moin, habe das hier gerade interessiert gelesen. Und bevor ich den Vorschlag mit der Loetoese fand, war ich in der Versuchung, genau sowas hier vorzuschlagen. 5W Z-Dioden, einigermassen kurz an einer Loetoese, das sollte gut genug gekuehlt werden. Wobei ich mich frage, wie eine "normal" eingebaute 5W-Diode (in eine Platine geloetet) diese Belastung ueberhaupt ertraegt. So gross ist so ein Ding schliesslich auch nicht. Einschub: Mist, sie starten heute nicht. Wetter zu mies. Naechster Startversuch am Samstag. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 27. Mai 2020, 20:56 bearbeitet] |

||||||||

|

CarlM.

Inventar |

#100

erstellt: 27. Mai 2020, 21:03

|

|||||||

Bist Du Holländer? Mist = Nebel ....  |

||||||||

|

hf500

Moderator |

#101

erstellt: 27. Mai 2020, 21:12

|

|||||||

|

Moin, die Briten kennen den Begriff auch. Sie wollten vor vielen Jahren mal einen Rolls Royce "Silver Mist" nennen, aber dann hat ihnen jemend was von der deutschen Sprache erzaehlt ;-) Nein, bin kein Hollaender, gebuertiger Sauerlaender (die Gegend, die regelmaessig von Hollaendern ueberfallen wird ;-) und jetzt etwa 80km von der Grenze zu den Niederlanden entfernt. Der Grund fuer den Startabbruch war sowas Aehnliches wie Mist: Regenwetter, Gewitter und auch zu schlechtes Wetter entlang der Flugroute fuer die Rueckkehr der ersten Stufe und eventuelle Rettungsmissionen, falls sie die Kapsel auffischen muessen. Eben erzaehlen sie, dass die Aussichten fuer Samstag auch nicht allzu rosig sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, eine 40% Chance, dass es klappt. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 27. Mai 2020, 21:13 bearbeitet] |

||||||||

| ||||||||

|

|

||||

| Das könnte Dich auch interessieren: |

|

Grundig RTV 650 Ruhestromeinstellung Michael950 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 26 Beiträge |

|

Grundig RTV 650 alter_Knochen am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 3 Beiträge |

|

Grundig RTV 650 "FM-Stereo" leuchtet nicht Lordness am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 8 Beiträge |

|

Serviceanleitung für Grundig RTV 600 gesucht Bepone am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 3 Beiträge |

|

Grundig RTV 1040 achsbruch am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 8 Beiträge |

|

Grundig RTV 1020 Probleme pecol am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |

|

Grundig RTV 901 Bastelwut am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |

|

Grundig RTV 720 Reparieren Bollwing am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |

|

Grundig RTV 1040 bready am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 3 Beiträge |

|

Grundig RTV 1020 Frage erzmatzel am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 8 Beiträge |

Anzeige

Produkte in diesem Thread

Aktuelle Aktion

Top 10 Threads in Hifi-Klassiker der letzten 7 Tage

- Kondensator ersetzen mit höherem Wert - zulässig?

- WD40 als Kontaktspray?

- Grundig R-2000 Mutingproblem

- Entstörkondensator- Beschriftung und deren Bedeutung

- Dreh - Lautstärkeregler defekt? reagiert falsch oder gar nicht Aiwa NSX AV 320

- Problem bei Reparatur von Pioneer CT 676

- Marantz / Superscope CD-302A Tape Deck

- "Tapedeck-Reparatur" Thread

- Welche Glassicherungen/Feinsicherungen Flink oder Träge ?

- Akai GX-260D-Überholung, Transistorersatztypen?

Top 10 Threads in Hifi-Klassiker der letzten 50 Tage

- Kondensator ersetzen mit höherem Wert - zulässig?

- WD40 als Kontaktspray?

- Grundig R-2000 Mutingproblem

- Entstörkondensator- Beschriftung und deren Bedeutung

- Dreh - Lautstärkeregler defekt? reagiert falsch oder gar nicht Aiwa NSX AV 320

- Problem bei Reparatur von Pioneer CT 676

- Marantz / Superscope CD-302A Tape Deck

- "Tapedeck-Reparatur" Thread

- Welche Glassicherungen/Feinsicherungen Flink oder Träge ?

- Akai GX-260D-Überholung, Transistorersatztypen?

Top 10 Suchanfragen

Forumsstatistik

- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )

- Neuestes Mitgliedbi-il-yoil

- Gesamtzahl an Themen1.558.580

- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.675