| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Welches ist das unter anbetracht der Physik beste... | |

|

|

||||

Welches ist das unter anbetracht der Physik beste Wandlerkonzept?+A -A |

||

| Autor |

| |

|

Passat

Inventar |

#51

erstellt: 08. Feb 2011, 21:04

|

|

Die Systeme bei Elac und ADAM sind keine Bändchen. Das sind AMTs. Bei Elac gibt es nur ein Bändchen und das ist das 4Pi-Bändchen. Das strahlt komplett rund.  Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 08. Feb 2011, 21:04 bearbeitet] |

||

|

cr

Inventar |

#52

erstellt: 08. Feb 2011, 22:48

|

|

|

Was ist eigentlich aus den rückgekoppelten Tieftöner-Membrankontrollen geworden? Das gabs schon in den 70ern bei Philips (mit Piezzo-Sensor), Pfleiderer hatte wohl auch ein ähnliches Konzept ("Membran-Voraus-Regelung") Das ließe sich ja gerade heute bei Aktivboxen leichter umsetzen als damals, gibts das noch, wenn nein, warum nicht? |

||

|

|

||

|

Passat

Inventar |

#53

erstellt: 08. Feb 2011, 23:21

|

|

|

Geregelte Membranen bei Aktivlautsprechern gibt es immer noch, beispielsweise bei B&M. Grüsse Roman |

||

|

Inscheniör

Stammgast |

#54

erstellt: 09. Feb 2011, 09:44

|

|

|

Mit der Regelung kann man die linearen Eigenschaften verändern (Phase, Frequenzgang). Das kann man aber auch eingeschränkt durch die Entzerrung mit einer Frequenzweiche. Erst recht, mit einer DSP-Weiche. Bei Basschassis mit hohem Hub kann man zusätzlich die Kontrolle verbessern (wenn die Schwingspule das homogene Magnetfeld des PM verlässt) und somit den Klirr senken. Andererseits steigt die mechanische Belastung, dass teilweise sogar der Klirr steigt. Die Lebensdauer von den früheren geregelten Chassis soll aus diesem Grund teils recht niedrig gewesen sein. Ich halte die Reglung für ein interessantes Konzept, 90% kann man jedoch auch eleganter mit einem DSP lösen. Und die restlichen 10% vermutlich auch ohne. Mit der Regelung kann man auch die Resonanzfrequenz bzw. das rückwärtige Volumen künstlich ändern. Die meisten Bücher zur Regelungstechnik fangen mit dem Satz an: Warum regeln, wenn man auch steuern kann. Auf die Frage habe ich bei Lautsprechern noch keine Antwort bekommen.

Ja ich weiß. Aber ich neige dazu, alles was dünn ist und silbrig glänzt in einen Topf zu werfen.  |

||

|

Passat

Inventar |

#55

erstellt: 09. Feb 2011, 11:02

|

|

|

Eine Regelung kann konzeptionell nie zu einem idealen Ergebnis führen, denn die reagiert ja nur auf Fehler, die bereits entstanden sind. Grüsse Roman |

||

|

Inscheniör

Stammgast |

#56

erstellt: 09. Feb 2011, 11:35

|

|

|

...und verhindert damit deren Entstehung.  |

||

|

Passat

Inventar |

#57

erstellt: 09. Feb 2011, 12:32

|

|

|

Nein. Eine Regelung kann prinzipbedingt erst dann eingreifen, wenn der Fehler schon geschehen ist. Es wird immer der Sollwert mit dem momentanen Istwert verglichen und nur wenn der Sollwert unter- oder überschritten wird, dann greift die Regelung ein. Aber dann ist der Fehler ja schon geschehen! Wenn beispielsweise die Membran zu weit auslenkt, dann kann die Regelung zwar die Auslenkung zurücknehmen, aber die Membran hat den Schall ja schon abgestrahlt. Und den bereits abgestrahlten Schall kann keine Regelung wieder eliminieren. Grüsse Roman |

||

|

beehaa

Gesperrt |

#58

erstellt: 09. Feb 2011, 12:38

|

|

|

Ich dachte die greift ein, wenn Signale verarbeitet werden die man als "zu Fehlern führende" definiert hat, also noch vor dem Ausgang zu den Chassis. Sonst find ich das aber nicht grundsätzlich sinnlos. Der Bremsassistent bringt ja auch einiges, auch wenn man nicht ganz so vorausschauend gefahren ist  |

||

|

Inscheniör

Stammgast |

#59

erstellt: 09. Feb 2011, 12:41

|

|

Die Reglung arbeitet schon bei infinitisimalen Änderungen - Signale werden fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, die Membran bewegt sich dagegen mit Schnekentempo. Die Reglung behebt die Fehler sofort. Ist die Reglung so langsam, dass sie erst nach den Fehlern eingreift spricht man nicht mehr von einer gegenkopplung sondern von einer mitkopplung: Das System wird instabil. |

||

|

cr

Inventar |

#60

erstellt: 09. Feb 2011, 13:21

|

|

|

Die Frage ist aber, ob man sich nicht durch das ständige Regeln andere, ev. unangenehmere Fehler zuzieht. Schnelle Korrekturen führen ja wohl zu höheren Frequenzen, die man ev. leichter hören kann als Fehler im Tieftonbereich. |

||

|

Inscheniör

Stammgast |

#61

erstellt: 09. Feb 2011, 15:01

|

|

|

Du kannst das Impulsverhalten auch über die Härte der Sicken oder das rückwärtige Luftvolumen einstellen. Oder über einen DSP. Der Effekt ist ähnlich. Wenn man nicht gerade sehr langhubige Basschassis verbaut ist mir der Sinn der Reglung generell nicht ganz klar (in dem Fall sollte man auch lieber auf einige extra-Chassis setzen). |

||

|

LineArray

Hat sich gelöscht |

#62

erstellt: 09. Feb 2011, 15:47

|

|

Hallo, das sehe ich auch so, Gegenkopplung wird auch bei Verstärker-Endstufen eingesetzt und kann bei richtiger Anwendung zu einer erheblichen Reduktion von Verzerrungen und einer Vergrößerung der Bandbreite beitragen. (Ja ich weiß, Matti Otala und die TIM Verzerrungen ... aber hier geht es um eine Abwägung des Maßes von "über alles" Gegenkopplung, nicht um deren Sinn an sich ...) Im Falle eines dynamischen Lautsprechers wird allerdings i.d.R. nur die Schwingspulengeschwindigkeit von der Regelung erfasst. D.h. die Regelung kann ihre intendierte Wirkung (letzlich die Kontrolle des enstehenden Schalldruckverlaufs über der Zeit) auschließlich im Bereich der kolbenförmigen Membranbewegung entfalten. Auch andere Störquellen wie Gehäuseresonanzen im Mitteltonbereich etc. bleiben außen vor. Man kann - wenn es denn überhaupt notwendig wird - heute sicher besser steuern als regeln. Ich erinnere mich an einen Test - verm. in "Stereoplay" vor etlichen Jahren - da wurde u.a. das Impulsverhalten im Bassbereich zw. real existierenden LS welche "aktiv geregelt" waren mit konventionellen passiven LS verglichen. Das beste Impulsverhalten hatte eine vernünftig durchkonstriuerte passive Box, die geregelten Kandidaten haben so gut wie keinen Stich gemacht. So etwas sagt natürlich nichts über das Prinzip an sich, sondern nur über die damals verglichenen Ausführungen. --- Da das Thema aber eigentlich "Schallwandler" waren, denke ich, daß eine "Regelung" nur in Frequenzbereichen greift, in denen der Schallwandler ohnehin keine keine ernsten Probleme aufweisen sollte ... Selbst eine kapazitive Gegenkopplung mit einem Metallgitter über einer leitenden Membranoberfläche, kann nur den Mittelwert der Membranauslenkung erfassen und ist gegenüber Eigenschwingungen der Membran wirkungslos. Anders gesagt: Braucht ein Schallwandler eine Regelung um überhaupt vernünftig zu funktionieren (z.B. weil die bei gegebenem Strom durch die Schwingspule erzeugte Antriebskraft stark auslenkungsabhängig ist), kann man ihn auch gleich wegwerfen, denn rechtzeitiges Wegwerfen spart ungemein Entwicklungskosten. Ich halte "Regelung" in diesem Zusammenhang daher bestenfalls für ein Nebenthema. Viele Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 09. Feb 2011, 16:04 bearbeitet] |

||

|

Joerg_Bohne

Hat sich gelöscht |

#63

erstellt: 10. Feb 2011, 11:07

|

|

|

Hmmm... Und was ist mit dem DMC System von Backes und Müller, nur Marketinggeschwurbel ?? Aber vielleicht ja auch Treiber die man ohne DMC nur Wegwerfen kann...  [Beitrag von Joerg_Bohne am 10. Feb 2011, 11:08 bearbeitet] |

||

|

LineArray

Hat sich gelöscht |

#64

erstellt: 10. Feb 2011, 19:12

|

|

Ich bezweifle nicht, daß man Regelung nutzbringend einsetzen kann. Aber für die übliche Änderung der unteren Grenzfrequenz und/oder der Dämpfung ist ein DSP heute genauso geeignet. Vielleicht ist der ein- oder andere Hersteller seiner eigenen Tradition verpflichtet oder wirklich von der Überlegenheit der aktiven Regelung überzeugt. Mein Ziel war es nicht, ein Qualitätsurteil über den Ansatz an sich zu treffen, denn jeder Ansatz ist am Ende nur so gut wie seine Ausführung. Sagen wir es so: Aktive Regelung könnte dazu missbraucht werden, minderwertiges Equipment etwas aufzuhübschen und den nutzbaren Betriebsbereich weiter in den Bereich von Membranhüben zu verlegen, in denen Antrieb und Aufhängung eigentlich keinen linearen Betrieb mehr zulassen. Ich halte diesen Ansatz nicht für attraktiv. Und es ist wahrscheinlich, daß das zumindest in der Vergangenheit bis in die mittleren Preisregionen hinein auch mal vorgekommen ist ... Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 10. Feb 2011, 19:14 bearbeitet] |

||

|

Joerg_Bohne

Hat sich gelöscht |

#65

erstellt: 11. Feb 2011, 11:28

|

|

|

Wo wir schon beim Thema sind, was ist denn von dem Schlitzstrahler welcher in den neuen B&M Line versionen 35 u. 50 eingesetzt wird zu halten ? Ist das ein Kompressionstreiber ?? |

||

|

Inscheniör

Stammgast |

#66

erstellt: 13. Feb 2011, 20:04

|

|

Ja. Viel mehr weiß ich darüber aber auch nicht. Ich kenne einige technisch recht versierte Menschen, welche die Treiber als sehr gut erachten - allerdings sind die großen Line-Modelle eher fürs Fernfeld gedacht. |

||

|

Passat

Inventar |

#67

erstellt: 13. Feb 2011, 20:17

|

|

|

Ja, das ist ein Kompressionstreiber. In der aktuellen Stereoplay ist ein Test der Line 50 drin. Darin wird auch deutlich geschrieben, das die Line 50 nur für größere Hörentfernungen ab 4 Metern taugt und sie genau deswegen keine alleinige Referenz geworden ist. Grüsse Roman |

||

|

Joerg_Bohne

Hat sich gelöscht |

#68

erstellt: 14. Feb 2011, 11:02

|

|

|

Ich halte von Testzeitschriften überhaupt gar nix. Das sind die politisch motivierten Lobbyisten der HIFI Industrie. Wer denkt, das die kapitalistisch dominierten Gesetzmässigkeiten dort anders ticken wie in der Nahrungsmittel oder Pharmabranche der irrt. Aber was solls, wie in so vielen anderen bereichen unserer Realität müssen ja die Menschen mit Informationen versorgt werden aus denen Sie sich dann ihr Weltbild interpretieren können. Wenn mann allerdings drauf steht, dafür zu zahlen um belogen und hinters Licht geführt zu werden, dann ist man mit dem kauf dieser Pornomagazine nicht schlecht gestellt. [Beitrag von Joerg_Bohne am 14. Feb 2011, 11:13 bearbeitet] |

||

|

tsieg-ifih

Gesperrt |

#69

erstellt: 14. Feb 2011, 12:35

|

|

Auf jeden Fall  aufgrund des economic cycle hat die Qualität in der Hifibranche nachgelassen und ist zum Massenmarkt verkommen. aufgrund des economic cycle hat die Qualität in der Hifibranche nachgelassen und ist zum Massenmarkt verkommen. Noch viel existenzieller ist es bei den anderen zwei o. g. Beispielen. Die letzte Stereozeitschrift bei mir ist 20 Jahre her und ich vermisse nichts, weil ich keine keine werbefinanzierte Zeitschrift unterstütze. |

||

|

Passat

Inventar |

#70

erstellt: 14. Feb 2011, 13:06

|

|

Dann darfst du gar keine Zeitschriften kaufen, denn ohne Werbung trägt sich keine Zeitschrift. Auch in den meisten Foren dürftest du dann nicht mehr teilnehmen, denn auch die können sich häufig ohne Werbung nicht finanzieren. Grüsse Roman |

||

|

tsieg-ifih

Gesperrt |

#71

erstellt: 14. Feb 2011, 13:14

|

|

|

ja kaufe ich auch nicht. ich finde das mittlerweile lästig, diese Werbung überall, sogar beim Email schreiben wird man nicht verschont und bei HD+ wird's fast schon peinlich  |

||

|

Joerg_Bohne

Hat sich gelöscht |

#72

erstellt: 14. Feb 2011, 13:55

|

|

|

So, Bitte zurück zum Thema. Kompressionstreiber ? "Ja!" war die letzte Aussage. Sind Kompressionstreiber nicht durch Konstruktion bedingt diejenigen, welche Intern mit den höchsten Wechseldrücken beaufschlagt werden ? Welche Vorteile verbuchen diese akkustischen Wechseldrucktransformatoren ? Was war der technische Hintergrund für die Entwickelung solcher Transformatoren (Kompressionstreiber)? |

||

|

axel_k.

Schaut ab und zu mal vorbei |

#73

erstellt: 25. Feb 2011, 15:14

|

|

|

Hallo, ich bin das Erste Mal hier aktiv im Forum. Das Thema an sich ist so spannend, daß ich mich auch mal äußern möchte: Schall kann man nicht "wandeln", ohne daß die inneren Zusammenhänge zerstört werden. Natürlicher Schall ist generell nichtlinear. Das Gehör arbeitet nichtlinear. Das Gehirn arbeitet ebenfalls nichtlinear. Musik ist nichtlinear. Alle Lautsprecher arbeiten (oder versuchen es zumindest) linear. Ich weiß, es ist kompliziert zu verstehen. Ich habe selbst ca. 2 Jahre gebraucht, das zu kapieren. Mein Statement: Wenn man richtig Musik hören möchte, und zwar so, wie die Natur die Geräusche (Musik) generiert, sollte man dies nicht mit linearen Schallwandlern tun, da die Natur selbst nichtlinear ist. So gesehen, sind alle -seit 150 Jahren auf dem Markt befindlichen- "Schall-Wandler" eine Fehlkonstruktion. Alle. Ich weiß nicht, ob dieses extrem radikale Thema irgendjemanden interessiert - ich bin selbst noch ein wenig geschockt und kann gut verstehen, wenn praktisch alle hier anderer Meinung sind. Gruß Axel |

||

|

Regelung

Inventar |

#74

erstellt: 25. Feb 2011, 18:23

|

|

|

Ich muss jetzt auch mal mein Sempf zur Regelung zugeben. Die Regelung greift nicht im nachhinein, sondern währenddessen ein. Das kann man ganz einfach ausprobieren, indem man vorsichtig gegen die Membrane klopft, die Membrane bewegt sich nicht, die macht auch keine Pochgeräusche. Selbst bei laufender Musik stört dieser Eingriff nicht, wird einfach weggeregelt.  Hier und Hier und  hier kann man vom Vater der Regelung Herrn Müller und vom B&M Boss hier kann man vom Vater der Regelung Herrn Müller und vom B&M Boss  Herrn Siegler etwas erfahren. Herrn Siegler etwas erfahren.Zu den idealen Lautsprecher möchte ich noch die  Silbersand FM701 ins Rennen schicken, ich konnte diesen Lautsprecher bei Silbersand hören, für meine Ohren war die neben der BM35, dass Beste was ich hören konnte. Silbersand FM701 ins Rennen schicken, ich konnte diesen Lautsprecher bei Silbersand hören, für meine Ohren war die neben der BM35, dass Beste was ich hören konnte.  Grüße Christian [Beitrag von Regelung am 25. Feb 2011, 18:24 bearbeitet] |

||

|

Inscheniör

Stammgast |

#75

erstellt: 27. Feb 2011, 12:36

|

|

Leistungsanpassung, möglichst gute Ankopplung der Membran an die Umgebung, weniger akustische Blindleistung: Hoher Wirkungsgrad. |

||

|

B**eHasser

Inventar |

#76

erstellt: 27. Feb 2011, 13:25

|

|

|

Mir kommt gerade so, dass der Ideale Wandler doch eigentlich gar keinen Hub machen dürfte, oder? Sagen wir mal bei einem 50Hz Sinus bewegt sich die Membran 3mm nach vorn, jetzt beginnt allerdings sagen wir mal ein 15kHz Sinus, welcher dann 3mm früher als erwartet am Ohr sein muss. Praktisch wird man das jetzt zwar sicherlich nicht hören, aber messbar ist das doch sicherlich oder? |

||

|

Inscheniör

Stammgast |

#77

erstellt: 27. Feb 2011, 14:58

|

|

Doch, muss er.

Das nennt man Dopplereffekt. Eine bewegte Schallquelle (durch deine 50Hz) klingt anders als eine nicht-bewegte. Bei Breitbandlautsprechern ein Problem, wenn seperate Basslautsprecher verwendet werden: unkritisch. |

||

|

axel_k.

Schaut ab und zu mal vorbei |

#78

erstellt: 27. Feb 2011, 18:42

|

|

|

Hallo, der ideale Wandler darf keinen Hub machen. Die "Wurzel allen Übels" ist ja gerade, daß alle bisherigen "Schallwandler" Hub machen. Die Membran, welche den Hub ausführt, "schubst" die Schallwellenmoleküle hin- und her. Es wird lediglich der Schall gewandelt. Das Problem dabei: - mangelhafte Raumdarstellung - mangelhafte Transientenbildung - mangelhafte Raum-Lautsprecher-Beeinflussung durch Reflexionen. Bisherige Schallwandler wandeln den Schall durch die Hub-Bewegung. Bei Erregung linearer Elemente mit einem Sinus-Signal erhält man am Ausgang wiederum ein sinusförmiges Signal mit derselben Frequenz, jedoch mit veränderter Phasenlage. Bisherige "Schallwandler" wandeln den Schall. Schall kann man nicht "wandeln", ohne dass der akustische Musterbildungsprozess im Gehirn empfindlich gestört wird. Richtungs- und Klanghören wird ohne die notwendigen Informationsstrukturen über die korrekte Raum-zeitliche-Phasenlage gestört. Die Schallstruktur, die vom Lautsprecher zum Hörorgan gelangt, muß exakt die gleiche sein wie beim Original, dem Instrument, damit wir das Instrument mit seiner Charakteristika erkennen. Wenn wir ein Original-Schallereignis hören, hören wir die Original-Struktur mit unserem Hörsinn. Wenn wir die Reproduktion des Originals hören, hören wir die reproduzierte Schallstruktur ebenfalls mit unserem Hörsinn. |

||

|

Chohy

Inventar |

#79

erstellt: 27. Feb 2011, 18:48

|

|

|

Gibt es denn schon irgendwelche von deinen ,als Ideal postulierten, nichtlinearen Schallwandler? (Edit)  [Beitrag von Chohy am 27. Feb 2011, 19:26 bearbeitet] |

||

|

Passat

Inventar |

#80

erstellt: 27. Feb 2011, 19:25

|

|

|

Sorry, das ist Unsinn. Schau dir einmal an, wie akustische Instrumente ihren Schall abstrahlen: Bei einer Trommel macht z.B. das Trommelfell den Hub, bei einer Geige überträgt die Saite ihre Schwingungen aufs Gehäuse und dessen Wände machen Hub etc. etc. Im Ohr wird der Schall übrigens wieder in Hub umgesetzt. Das Trommelfell bewegt die Hörknöchelchen analog zu seinem Hub und die Hörknöchelchen übertragen den Hub des Trommelfells auf die Membran der Hörschnecke und setzt so die sich dort drinnen befindliche Flüssigkeit in Schwingungen, die von feinsten Härchen in elektrische Impulse umgesetzt werden, die das Gehirn dann verarbeitet. Grüsse Roman |

||

|

Regelung

Inventar |

#81

erstellt: 27. Feb 2011, 19:47

|

|

|

Ein AMT wäre so ein Lausprecher, macht keinen Hub, es ist eine Folie, wo Leiterbahnen aufgeklebt und anschließen gefaltet wurde. Die Membrane zieht sich zusammen wie eine Ziehharmonika, dadurch wird der Schall rausgedrückt, funktioniert nicht im Bassbereich. Grüße Christian [Beitrag von Regelung am 27. Feb 2011, 19:48 bearbeitet] |

||

|

Chohy

Inventar |

#82

erstellt: 27. Feb 2011, 20:33

|

|

|

Dann gäbs auch noch so Spielereien wie Ionenhochtöner... Aber das hat doch immer noch nix mit denen axel_k. gemeinten nichtlinearen Schallwandlern zu tun oder etwa doch (so es sie denn gibt  )? )?Finde seine Argumentation schwurbelig... |

||

|

B**eHasser

Inventar |

#83

erstellt: 27. Feb 2011, 21:05

|

|

|

Und wenn der Schallwandler jetzt eine progressive/lineare Aufhängung hat? P.S. Ich bin jetzt zunehmend verwirrt  |

||

|

axel_k.

Schaut ab und zu mal vorbei |

#84

erstellt: 27. Feb 2011, 22:40

|

|

|

Ihr habt recht. Ohne Hub keine Hupe. Also: Ohne Auslöser keine Reaktion. Was ich meine, Normale Lautsprecher machen normalen Hub. Linearen Hub. Die Phasenlage, notwendig zur Musterbildung im Gehirn, wird dabei leider zerstört. Neueste Forschungen haben ergeben, daß das Gehirn keine Frequenzen auswertet, sondern Muster. Akustische Schallmuster. Auch die Geschichte mit dem Ohr gebe ich euch recht. Der Schall wird wieder in Hub umgesetzt. Aber dann wird´s tricky: Die elektrischen Impulse werden nicht etwa als Frequenzen im Gehirn abgebildet, sondern es findet ein akustischer Mustervergleich -links/rechts jetzt/vor 1/20 Sekunde zurück- (Rückkopplung) statt. Neueste Forschungen eröffnen eine völlig neue Sichtweisen auf die menschliche Signalverarbeitung: Lautsprecher, Ohr, Gehirn. Alle Faktoren müssen dabei "Hand in Hand gehen", sie müssen wie ein Zahnrad im Getriebe zusammenarbeiten und der Musterbildung im Gehirn entsprechen. Für ein Verständnis der maßgebenden biophysikalischen Funktionsprinzipien muss man quasi das Gesamtrepertoire von Konzepten der Schwingungs- und Wellenphysik heranziehen. Das Ohr nutzt dabei Rückkopplungs- und Verstärkungs-prinzipien, die sowohl bei Musikinstrumenten als auch in der Elektronik sowie in der Laserphysik eine Rolle spielen. Mehr noch: Einige funktionelle Aspekte der Mikromechanik des Gehörs, vor allem die sehr trickreiche nichtlineare Signalverarbeitung und Rauschunterdrückung, führen an die Front aktueller physikalischer Forschung. Unabhängig von noch strittigen Details über den aktiven Teil der Ohren lässt sich die Rückkopplung im Innenohr als ein direkter neuro-mechanischer Musterbildungsprozess auffassen, der erheblich schneller als die rein neuronalen Verschärfungsprozesse abläuft. Es erfolgt eine ähnlich intelligente Vorverarbeitung und Verschärfung des Erregungsmusters bereits auf mechanischer Ebene, wie sie bei der lateralen Inhibition auf vielen Ebenen des neuronalen Systems stattfindet. Zum Trost: Noch immer ist es noch nicht geklärt, wie der Mensch hört bzw. wie der Mensch dieses Gehörte im Gehirn verarbeitet. Trotz der neuesten Forschungsergebnisse. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Aber: Die Ergebnisse dieser neuen Forschungen lassen sich zu einem Modell formen. Dieses Modell (ob das richtig ist oder nicht, keine Ahnung) würde zu einem sehr interessanten Lautsprecher führen. |

||

|

Rüdi74

Stammgast |

#85

erstellt: 27. Feb 2011, 23:47

|

|

|

als völliger Physik Laie würd ich mal sagen, macht bräuchte pro Schallquelle je einen Lautsprecher. Für eine Band mit Gesang, Bass und Gitarre also schon mal drei, plus Schlagzeug ca. plus fünf (Hiat, Snare, Base, Tom, Becken). Für ein ganzes Orchester also zig Lautsprecher. Solche in Konzept käm der Realität wohl am nächtes. Aber es ist nicht zu verwirklichen, bzw. nicht sehr ökonomisch. Also macht man Kompromisse. Und da geht dann dann die Wissenschaft und das ganze Palaver los. Der Rest ist hinlänglich bekannt. |

||

|

Inscheniör

Stammgast |

#86

erstellt: 27. Feb 2011, 23:59

|

|

|

@Axel: Der Mensch kann keine absolute Phase hören. Erst bei sehr großen Laufzeitunterschieden zwischen einzelnen Spektralanteilen (nur im Bass kritisch) kann der Mensch diese hören (als hinterherhinken vom Bass). Der Mensch kann bei einigen Geräuschen intuitiv fehlende (-sub)harmonische Frequenzanteile ergänzen, welche nicht auf Tonträgern erhalten sind. Desweiteren können laute Töne leise überdecken. Aber die absolute Phasenlage ist völlig egal, die relative Phasenlage von unterschiedlichen Spektralanteilen ist fast egal.

Nein. Das ist für die Stereoskope Widergabe nicht nötig - und für Wellenfeldsynthese zu wenig, da der Hallraum nicht identisch abgebildet werden kann. |

||

|

stschroeder

Stammgast |

#87

erstellt: 28. Feb 2011, 13:31

|

|

Quelle für diese "Forschung"? Gruß, Stefan. |

||

|

axel_k.

Schaut ab und zu mal vorbei |

#88

erstellt: 28. Feb 2011, 14:57

|

|

|

Hi Stefan, als Beispiel sei hier nur der sogenannte "DTC" -Directional tone colour - Lautsprecher von Gabriel Weinreich erwähnt. Leider habe ich ihn noch nicht selber gehört. Ein Markterfolg ist auch nicht draus geworden - der Lautsprecher ist nur für Mono ausgelegt. Trotzdem ist er zum Patent angemeldet worden. Ein solches Lautsprechersystem ist aus US-Patent Nr. 6263083 bekannt: Ein röhrenförmiger Lautsprecher kann -basierend auf Interferenzerscheinungen- ein Abbild einer echten Violine erzeugen, mit all den entsprechenden Obertönen. Es ist, als wenn der Klang der Geige den Raum in einer ganz anderen Weise füllt, als wenn die Geige real da sei. Der Klang einer Violine -live gespielt- unterscheidet sich drastisch von der Lautsprecherwiedergabe. Dies ist nicht zu erklären durch Frequenzgang, Verzerrung etc, sondern stammt aus der Richtcharakteristik, in welcher vorhandene Lautsprecher ihren Klang projizieren. Subtile Zeitverzögerungen und Phasenverschiebungen lassen das -eigentlich ideale- Musikausgangssignal (z.B. von der CD) vom Lautsprecher verschleifen. Der projizierte Klang ist in der Regel in die axiale Richtung -also nach vorn- gelegt zu den hohen Frequenzen. Je höher die Frequenz, je stärker ist diese Konzentration, aber der Übergang geschieht langsam und übergangslos. Im Gegensatz dazu ist die Richtcharakteristik einer z.B. Geige ganz anders: Bei Frequenzen oberhalb von ca. 850 Hertz variiert diese extrem schnell sowohl im Winkel als auch mit der Frequenz. Dies bedeutet, dass bei einer bestimmten Frequenz der Ton innerhalb einer bestimmten scharfen Richtung sog. "Leuchttürme" bildet, wobei sich die Ausrichtung und Stärke dieser "Leuchttürme" sich ständig ändert, wenn die Frequenz verändert wird auch nur eines kleinen Halbtons. Diese speziellen Eigenschaften -nicht nur der Geige-, nämlich die extrem schnelle Änderung der Richt- charakteristik sowohl im Winkel als auch in der Frequenzabängigkeit, sind nur eine Charakteristik, was ich unter "Klangfarbe" verstehe. Wenn man eine Live-gespielten Solovioline zuhört, kann man unterscheiden, ob das Instrument einem zugewandt ist oder ob es gerade seitlich zu einem spielt. Man hört einen oszillierenden Klangkörper, eine "schillernde" Wiedergabe. Der sog. "DTC Lautsprecher (Direct Tone Colour) " ist hier eine neue Art von Lautsprechersystemen, welches normalen Audiosignalen aus z.B. einer CD mit dem Merkmal einer "echten Klangfarbe" erweitert. Dieses System besteht aus einem Tieftöner, vier Hochtönern und angesetzten Röhren. Obwohl dieses System mit nur einem Monokanal beaufschlagt wird, wird dieses Signal elektronisch so verarbeitet, daß es äusserst schnell diese Phasen- und Amplitudenänderungen, abhängig von der Frequenz, umsetzen kann. Die 4 Quellen interferieren miteinander und bilden so ein entsprechendes Interferenzmuster, welches stark winkel- und phasenabhängig wirkt. Der Lautsprecher erzeugt so eine "direktionale Klangfarbe". Diese Effekte bleiben -aufgrund der speziellen, genau abgestimmten Röhrendurchmesser- allerdings nur auf Violine und Orgel begrenzt. Andere Instrumente oder gar menschliche Stimmen werden "konventionell" abgestrahlt, d.h. ohne interferenzabhängige Effekte. Diese Einschränkungen führten wahrscheinlich dazu, dass dieser neuartige Lautsprecher nicht mehr weiterentwickelt wurde. Ein marktreifes System wurde mit diesem interferenzbasierenden Lautsprecher nicht geschaffen. Interessant dabei ist, dass der Lautsprecher auf Interferenzen basiert - wie in der optischen Holografie. Während marktübliche Systeme auftretende Interferenzen scheuen wie der Teufel das Weihwasser, wird hier, in diesem Fall, gerade mit Interferenzen gearbeitet. Wahrscheinlich ist aus dem System gerade deswegen nix geworden. Mein Interesse wurde jedoch geweckt und ich begann zu googeln. Das hat ca. 2 Jahre gedauert - Besuche in Bibliotheken, Buchrecherche etc. pp. inklusive. Ach so, noch was: Phasenverschiebungen können wir hören. Wie? Ganz einfach: Man nehme eine Top-Stereo-Anlage (200.000€), lasse darüber eine Blockflötenaufnahme mit nur einer Flöte abspielen - und man höre kurz danach dasselbe Stück - jetzt live gespielt. Der Unterschied ist immens. Vielleicht weiß einer von Euch etwas mehr über dieses Thema. Gruß, Axel |

||

|

LineArray

Hat sich gelöscht |

#89

erstellt: 28. Feb 2011, 23:24

|

|

Hallo, bei der "Nichthörbarkeit" der absoluten Phase stimme ich zu. Starke "Diskontinuitäten" in der Gruppenlaufzeit sind jedoch nach meiner Erfahrung echtes Gift. Das alte Klipsch Eckhorn ist so ein Beispielkandidat, und dort betrifft es m.E. sowohl den Übergang vom Bass- zum Mitteltonhorn als auch von selbigem zum Hochtöner. Daß dieser Lautsprecher einfach kein komplexes Material wiedergeben kann und daß solche Sachen wie "Applaus" dann seltsam klingen ist nicht nur eine Folge der Resonanzen der beteiligten (schlechten) Hörner, sondern auch von extremen Diskontinuitäten in der Gruppenlaufzeit. Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 28. Feb 2011, 23:26 bearbeitet] |

||

|

Inscheniör

Stammgast |

#90

erstellt: 01. Mrz 2011, 01:55

|

|

Gut formuliert. Ja, sowas ist selbstverständlich hörbar. Allerdings gibt es nur wenige Boxen, bei welchen sowas außerhalb des Tieftons auftritt. |

||

|

LineArray

Hat sich gelöscht |

#91

erstellt: 08. Mrz 2011, 15:10

|

|

|

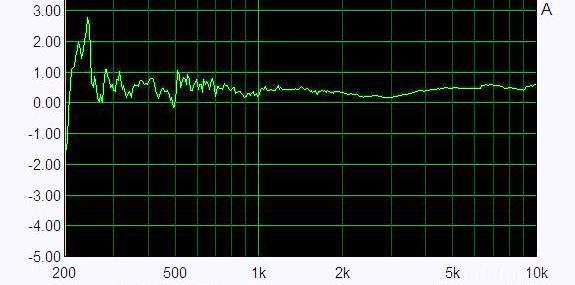

Ich habe zum Themenkreis "Wahrnehmbarkeit von Laufzeitverzerrungen" noch ein schönes PDF des Instituts für Rundfunktechnik (IRT) in München gefunden. Dort werden auch die bisher zu dem Thema veröffentlichten Daten zusammengefasst, u.a. von Blauert/Laws , welche oft als Standard herangezogen werden.  http://forum2.magnetofon.de/bildupload/goosphase.pdf http://forum2.magnetofon.de/bildupload/goosphase.pdfFür Regielautsprecher kommt das IRT München zu weitaus strengeren Empfehlungen, als die bisher veröffentlichten Untersuchungen nahelegen würden. Hier mal ein willkürlich herausgegriffener Schrieb einer (guten ...) Mehrwege Box:  http://www.cay-uwe.de/ARTA9.jpg http://www.cay-uwe.de/ARTA9.jpgVollbereichs Biegewellen-Lautsprecher 'Model 2', Vorserienmodell:  (Abgebildeter Frequenzbereich lt. Empfehlung des IRT München.) Beim Vergleichen bitte beachten, daß Skalierung und Frequenzbereiche der Schriebe nicht identisch sind. Die Frage der Hörbarkeit der Gruppenlaufzeit ist ein schönes Beispiel dafür, daß die alleinige Darstellung einer physikalischen Messgröße in der Audiotechnik oft nicht viel hilft, ohne dass man deren gehörphysiologische Gewichtung hinreichend einschätzen kann. Wenn sich - wie im Fall der Gruppenlaufzeit - die Fachleute widersprechen, wird es natürlich schwierig. Man kann versuchen "immer auf der sicheren Seite" zu sein, aber gerade das geht nicht immer, weil man nicht allen Meinungen gleichzeitig gerecht werden kann. Deshalb muss ein Audioentwickler gerade bei Schallwandlern - als einer auf der physikalischen Ebene sehr fehlerbehafteten Komponente - in der Lage sein, im Zweifelsfall sogar die messtechnische Verschlimmerung einer Fehlergröße in Kauf zu nehmen, wenn diese sich im unkritischen Bereich bewegt und er dadurch eine andere aus dem kritischen Bereich herausholen kann. Das lernt man in keinem E-Technik Studium, und deshalb können gute Geräte - insbesondere Schallwandler - nur durch eingehende Hörtests beurteilt und auch weiterentwickelt werden. Denn am Ende wird bei einem guten Gerät die physiologisch bewertete Fehlergröße minimiert, genau da liegt der Hase begraben. Eine begleitende messtechnische Dokumentation ist trotzdem wichtig - so wie im Fall der o.a. Gruppenlaufzeit - aber die Messkurve irgendeiner Größe allein kann nicht die Richtung der Weiterentwicklung bestimmen. Auch wenn über den genauen Verlauf der Wahrnehmbarkeitsschwelle der Gruppenlaufzeit Unsicherheit besteht, so ist man sich doch einig, daß ein Anstieg der Gruppenlaufzeit von 4ms im Bereich 2Khz "sehr viel" ist, der gleiche Anstieg im Bereich 100Hz jedoch "sehr wenig". Spätestens ab dem Mitteltonbereich >500 Hz, sollte die Gruppenlaufzeit einen sehr flachen Verlauf haben. Ein sehr kritischer Bereich scheinen 1-4Khz zu sein. Interessanterweise befinden sich genau in diesem Bereich gewöhnlich Übernahmefrequenzen von Mehrwegelautsprechern ... die liegen dort also nicht, weil es gehörphysiologisch klug ist, sondern aufgrund von technischen Sachzwängen traditioneller Mehrwegetechnik: "Wir haben das schon immer so gemacht" ist eines der meistverwendeten Argumente für alles, was man eben "schon immer" so gemacht hat. ---- Fehler, die m.E. oft grob in ihrer Auswirkung unterschätzt werden: - Diskontinuitäten der Gruppenlaufzeit im Mittel- und Hochtonbereich, besonders im Präsenzbereich und seiner Umgebung - Frequenzabhängige Diskontinuitäten im Rundstrahlverhalten. ... Nochmal: Es geht hier nicht nur um die Gruppenlaufzeit von Filtern/Frequenzweichen, sondern um die Gruppenlaufzeit des Gesamtsystems. Viele Grüße [Beitrag von LineArray am 10. Mrz 2011, 01:55 bearbeitet] |

||

|

Chohy

Inventar |

#92

erstellt: 09. Mrz 2011, 12:24

|

|

|

Die unterschiedlichen Gruppenlaufzeiten kann man heute zumindest , falls gewünscht, per FIR Filter angleichen zugunsten einer längeren Grundlaufzeit. gruß chohy |

||

|

LineArray

Hat sich gelöscht |

#93

erstellt: 09. Mrz 2011, 15:40

|

|

|

Einverstanden(!) ... man muss es nur auch tun. Die Verantwortung für das Endergebnis hat m.E. zunächst einmal der LS Hersteller, also sollte er eine entsprechende Filterlösung in handhabbarer Form mitliefern. Tut er das nicht, hat er das Problem auch nicht gelöst. Bei den meisten LS - ganz gleich welcher Preisregion - ist das Problem also weiterhin ungelöst. Modifikationen auf dieser Ebene dem Endverbraucher zu überlassen ist keine wirkliche Lösung, finde ich. Die digitale Korrektur mittels entsprechender Allpässe ist wohl auch nicht so elegant wie ein Schallwandler, der solche erheblichen Diskontinuitäten der Gruppenlaufzeit prinzipbedingt im kritischen Frequenzbereich erst gar nicht entstehen lässt. Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 10. Mrz 2011, 00:46 bearbeitet] |

||

|

Chohy

Inventar |

#94

erstellt: 10. Mrz 2011, 00:31

|

|

|

Das interessiert (leider) einen Großteil der Hifi! Firmen nicht und auch die meisten Nutzer brechen sich da keinen Ast ab, außer wenn mal wieder eine der Hifi Zeitschriften über die "Zeitrichtigkeit" schreibt um irgendeine überaus fragwürdige Konstruktion an den Mann zu bringen  Die (Hifi)Welt ist kein Ponyhof... |

||

|

LineArray

Hat sich gelöscht |

#95

erstellt: 10. Mrz 2011, 02:26

|

|

Es gibt HT Kalotten für rund 20 Euro, welche ein sehr gutes Impulsverhalten haben ... Zur Wahrnehmbarkeit von Unterschieden verschiedener Hochtonlautsprecher:  http://www.ak.tu-ber...reas_Rotter_MagA.pdf http://www.ak.tu-ber...reas_Rotter_MagA.pdfEs ist kein Zufall, daß es im Hochtonbereich die größte Vielfalt an Wandlerkonzepten auf dem Markt gibt. Man muß wenig Luftvolumen verschieben und kommt mit kleinen Flächen aus, das macht sogar exotische Konzepte wie Plasmalautsprecher im HT Bereich praktikabel. Aber wenn eingangs von Wandlerkonzepten für "25-18000 Hz" die Rede war, fällt wohl einiges unter den Tisch - oder soll es um die beste Kombination unterschiedlicher Wandlerkonzepte gehen ? [Beitrag von LineArray am 10. Mrz 2011, 02:42 bearbeitet] |

||

|

Chohy

Inventar |

#96

erstellt: 10. Mrz 2011, 02:53

|

|

|

Ich hätte auch noch eine Frage: Geht es bei den "25-18000 Hz" um die Reproduktion handelsüblicher CD's mit Stereo Abmischung oder um die korrekte Abbildung des Originalschallfelds z.b. bei Live-Aufnahmen etc...? Dann würde ich die Wellenfeldsynthese als "ideales" Wandlerkonzept bei optimaler Umsetzung! vorschlagen.  Näheres hier Näheres hiergruß chohy [Beitrag von Chohy am 10. Mrz 2011, 02:54 bearbeitet] |

||

|

LineArray

Hat sich gelöscht |

#97

erstellt: 10. Mrz 2011, 09:36

|

|

|

Wellenfeldsynthese ist allerdings kein Schallwandlerkonzept, ich würde es als Mehrkanalreproduktionsystem bezeichnen. Darüber, welche Schallwandler zum Einsatz kommen, macht das Konzept der WFS zunächst noch keine Aussage. Real existierende Installationen verwenden dafür oft Planar-Biegewellenlautsprecher, die von ihren Eigenschaften her dafür gut geeignet sind.  http://www.lms.lnt.de/publications/web/lnt2005_15.pdf http://www.lms.lnt.de/publications/web/lnt2005_15.pdf http://www.hauptmikrofon.de/HW/VDT-Magazin_WFS_Stuttgart.pdf http://www.hauptmikrofon.de/HW/VDT-Magazin_WFS_Stuttgart.pdfEs sieht derzeit so aus, daß dies die bevorzugte Technologie für real existierende WFS Installationen ist. --- @Chohy Aus der 'Holophony' Seite: "Neben den umlaufenden Lautsprecherreihen trägt ein weiteres Problem zu einem schlechten Akzeptanzfaktor des Verfahrens für eine mögliche Heimanwendung entgegen. Wenn alle Reflexionen des Aufnahmeraumes synthetisiert werden, dann ist jede Reflexion des Wiedergaberaumes in der Übertragungskette störend. Auch der mathematische Ansatz des Kirchhoff- Helmholtz- Integrals als Basis für das Verfahren setzt ein quellfreies Volumen, also auch frei von Spiegelschallquellen, für die Synthese voraus. In normalen Wohnzimmern wird aber eine ausreichende akustische Dämpfung kaum praktikabel sein. Speziell die starken Deckenreflexionen der Zylinderwellen, die von den horizontalen Lautsprecherreihen ausgehen, sind deutlich störend." Hier wird eines der Hauptprobleme genannt, welche dem Einsatz der WFS im Heimbereich entgegenstehen. Das Problem der störenden Akustik des Wiedergaberaumes besteht allerdings nicht nur innerhalb der WFS, sondern auch bei der althergebrachten Stereofonie. Bei der WFS wird jetzt nur um so deutlicher, daß eine Bewertung von Schallwandlerkonzepten in Bezug auf ihre Interaktion mit dem Wiedergaberaum - Entstehung von Reflexionen - Enstehung von Kammfilterefekten durch die Interaktion der Schallwandler mit Raumwänden - Diffusivität des indirekten Schalls eine größere Beachtung finden muß, als dies bisher der Fall war. Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 10. Mrz 2011, 11:08 bearbeitet] |

||

|

Chohy

Inventar |

#98

erstellt: 10. Mrz 2011, 10:31

|

|

|

Das die WFS an sich einzelne Schallwandler braucht ist klar, es ging mir um das Gesamt-Konzept ("Wandlerkonzept") und es war mit dem Zusatz versehen, ob es mit der Ausgangsfrage des TE konform geht. Und von einer Umsetzung im Wohnzimmer bin ich auch nicht ausgegangen ("optimale Umsetzung"), da man hier zu viele Kompromisse eingehen müsste als das ein überzeugendes Ergebnis erzielt werden könnte (zurzeit). Für mich war aus der Fragestellung des TE nicht ganz ersichtlich unter welchen "Umständen" das beste Wandlerkonzept gesucht wird bzw. ob eine praktisch nahezu vollkommene Umsetzung vorrausgesetzt ist und ob es eben nur auf einzelne Wandler bezogen war oder auf das Gesamtsystem, das zur nahezu vollständigen akustischen Reproduktion eines realen Ereignis fähig ist. gruß chohy [Beitrag von Chohy am 10. Mrz 2011, 10:36 bearbeitet] |

||

|

LineArray

Hat sich gelöscht |

#99

erstellt: 13. Mrz 2011, 15:12

|

|

|

Ich habe noch ein paar Hinweise zur direkten/indirekten Wahrnehmbarkeit von Laufzeitverzerrungen aufgetan. Daß die Daten zur direkten Wahrnehmung von Diskontinuitäten in der Gruppenlaufzeit (welliger Verlauf mit der Frequenz) teilweise widersprüchlich sind und keine völlige Klarheit über deren frequenzabhängige Wahrnehmungsschwelle besteht, ist aus dem zuvor verlinkten Artikel ja schon hervorgegangen. Es gibt aber Hinweise darauf, daß Laufzeitverzerrungen mit erhöhtem Pegel (z.B. >80dB) stärker wahrnehmbar werden. Ich erkläre mir das etwa so: Eine nicht flach verlaufende Gruppenlaufzeit verändert die Hüllkurve typischer Einschwingvorgänge innerhalb von Musiksignalen (z.B. das Anzupfen einer Geigensaite). Jetzt kommt ein Faktor hinzu, der zur indirekten Wahrnehmung beitragen kann ... In jeder Übertragungskette (Mikrofon > Mikroverstärker> Mischpult > Aufzeichnung .... bis zum heimischen LS) baut sich ein gewisser Anteil nichtlinearer Verzerrungen auf. Ein Löwenanteil davon wird normalerweise zu Lasten des Wiedergabelautsprechers gehen, aber nicht alles. Eine diskontiniuierliche Gruppenlaufzeit kann dazu führen, daß diese harmonischen Verzerrungsprodukte (auch höherer Ordnung) stärker hörbar werden. Wir nehmen harmonische Verzerrungen ab einem gewissen Pegel deutlicher wahr. Wenn diese nun durch Laufzeitunterschiede innerhalb der Hüllkurve zusätzlich zeitlich verschoben werden, so werden sie - je nach Nutzsignal, vorhandenen Harmonischen und "Kontur" der Gruppenlaufzeit - ggf. weniger vom Nutzsignal verdeckt und treten auditiv stärker hervor. Experimente welche z.B. mit sehr geringen harmonischen Verzerrungen durchgeführt werden, kommen oft zu dem Schluss, daß für Laufzeitverzerrungen eine recht hohe Toleranzschwelle besteht. Nur bestimmte Signale scheinen für uns in Anwesenheit mittlerer oder geringer Laufzeitverzerrungen hörbar verändert zu werden. Anders wird es offenbar, wenn sowohl harmonische als auch Laufzeitverzerrungen vorhanden sind, was (leider) dem Realfall der Musikwiedergabe entspricht. Hierzu eine Untersuchung aus dem Jahr 2006, in dem gezielt mit harmonischen Verzerrungen bei gleichzeitiger Anwesenheit von Laufzeitverzerrungen experimentiert wurde und zwar im Rahmen durchaus realistischer Werte für Laufzeitverzerrungen in LS Systemen.  http://www.gedlee.com/downloads/AES06Gedlee_ll.pdf http://www.gedlee.com/downloads/AES06Gedlee_ll.pdfKurz gesagt gibt es Lautsprecher ('Schallwandlerkonzepte'), die ab einer gewissen Lautstärke "umkippen", obwohl eigentlich nach konventionellen Maßstäben noch Dynamikspielraum vorhanden wäre: Die harmonischen Verzerrungen sind noch innerhalb moderater Grenzen (Membranhub noch im linearen Bereich, Schwingspule noch nicht überhitzt ...). Trotzdem kann aufgrund starker Laufzeitverzerrungen ein Schallwandler ab einem gewissen Pegel plötzlich sehr unangenehm werden, selbst unter guten raumakustischen Bedingungen. Der oben verlinkte Artikel von Earl Geddes weist in eine Richtung, mir persönlich sehr sinnvoll erscheint: Es könnte sein, daß wir Verzerrungsmaße benötigen, die solche kombinierten Effekte (aus harmonischen Verzerrungen, Laufzeitverzerrungen und Schalldruckpegel) gehörphysiologisch bewerten, um überhaupt einen zahlenmäßigen Vergleich über den nutzbaren Dynamikumfang eines Schallwandlers zu bekommen, in dem er auditiv bewertet verzerrungsarm (also angenehm klingend) betrieben werden kann. Ich habe bei meinen eigenen Entwicklungen die Wichtigkeit der Minimierung von Laufzeitverzerrungen schon oft bemerkt, bin aber bis vor einiger Zeit auch noch nicht auf diesen "Kombinationseffekt" aufmerksam geworden. Ich glaube, da besteht auch noch allgemeiner Nachholbedarf ... Der Ansatz würde ebenfalls dazu beitragen, den alten Streit darüber zu schlichten, ob/ab welcher Schwelle Laufzeitverzerrungen an sich hörbar sind. Es wäre ein integrativer Ansatz zur kombinierten Bewertung relevanter Verzerrungsarten, der allerdings erst noch ausgearbeitet werden müsste. Bis dahin können leicht Jahrzehnte vergehen, jedoch sollte man m.E. nicht zögern, die notwendigen Konsequenzen für die Entwicklung hochwertiger Schallwandler bereits jetzt zu ziehen ... Ein neues Bewertungsmaß ließe sich möglicherweise direkter mit dem auditiven Eindruck von "Verzerrtheit" korrelieren, als die Maße mit denen Schallwandler heute im Hinblick auf Verzerrungen verglichen werden. Solange aber kein neues Bewertungsmaß etabliert ist, sollte man harmonische Verzerrungen und Laufzeitverzerrungen - besonders bei mittleren und hohen Frequenzen - immer gemeinsam betrachten.  Viele Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 13. Mrz 2011, 16:30 bearbeitet] |

||

|

Chohy

Inventar |

#100

erstellt: 13. Mrz 2011, 15:41

|

|

|

@LineArray Danke für den interessanten Link  |

||

|

LineArray

Hat sich gelöscht |

#101

erstellt: 15. Mrz 2011, 01:23

|

|

|

Aus Abschnitt 4, "Conclusion": "The combined effects of playback level and delay have strong implications to the perceived perception of nonlinear distortion. It is not possible to say, without complicated objective tests, if what is being perceived is a nonlinearity in the system or a nonlinearity in the subjective perception as described in this paper. This has profound implications to the subjective evaluation of nonlinear distortion in audio systems most particularly loudspeakers where the delay factor can be quite strong. Time delayed resonances, nearby cabinet reflections and edge diffraction, waves in horns; all have delay times on the same order as this study. A loudspeaker that is evaluated at 70–80 dB (SPL) may have a very different perception at 90-100 dB even if it is completely linear. A THD distortion curve will not reveal this effect, nor will a frequency response graph. A careful look at the impulse response might yield the best insight, however this has not been quantified. Methods for measuring the nonlinear effects of our subjective perception are currently under investigation. Another point is that the usefulness of a loudspeaker for audio playback can have a sound power output limit that is independent of its electrical power handling or its nonlinear distortion characteristics. Loudspeaker evaluations that take place at a fixed level, are seriously inadequate at revealing the true quality of these systems." --- "Audibility of Linear Distortion with Variations in Sound Pressure Level and Group Delay" Lidia W. Lee, Earl R. Geddes AES Convention, October 2006 [Beitrag von LineArray am 15. Mrz 2011, 01:26 bearbeitet] |

||

| ||

|

|

||||

| Das könnte Dich auch interessieren: |

|

Audio Physik Virgo 5 Heimai am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 2 Beiträge |

|

Audio Physik Yara/Spark Horus am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 9 Beiträge |

|

Audio physik Tempo wertstoff am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |

|

Welches Lautsprecherprinzip ist heutzutage das BESTE ? Magnolia am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 13 Beiträge |

|

Welches Boxenset unter 800 EUR? zippopippo am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 4 Beiträge |

|

beste lautsprecher für den pc lol1995 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |

|

audio Physik Spark mit welchem Verstärker? bredi am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 10 Beiträge |

|

KEF iQ 50 - tro Testergebnisse ! Beste StandLS unter 1000 Euro? sabireil am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 23 Beiträge |

|

Welches Kabel für KRK Rp5 G2 BLND am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 7 Beiträge |

|

beste lautsprecher der welt? Qoma am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 21 Beiträge |

Anzeige

Produkte in diesem Thread

Aktuelle Aktion

Top 10 Threads in Lautsprecher der letzten 7 Tage

- Unterschied zwischen 4 Ohm und 8 Ohm?

- 2 Lautsprecher an einen Ausgang?

- Lautsprecher mehr Watt als Verstärker?

- SaxxTec - Ein neuer Hersteller betritt die Bühne

- Lautsprecher anschließen Rot/Schwarz

- Schneider Lautsprecher

- Aktivlautsprecher direkt an Verstärker anschließen

- TSM kennt die jemand?

- Wieviel Spannung führt LS-Kabel?

- Ecouton

Top 10 Threads in Lautsprecher der letzten 50 Tage

- Unterschied zwischen 4 Ohm und 8 Ohm?

- 2 Lautsprecher an einen Ausgang?

- Lautsprecher mehr Watt als Verstärker?

- SaxxTec - Ein neuer Hersteller betritt die Bühne

- Lautsprecher anschließen Rot/Schwarz

- Schneider Lautsprecher

- Aktivlautsprecher direkt an Verstärker anschließen

- TSM kennt die jemand?

- Wieviel Spannung führt LS-Kabel?

- Ecouton

Top 10 Suchanfragen

Forumsstatistik

- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )

- Neuestes MitgliedRobinR29

- Gesamtzahl an Themen1.558.872

- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.730