| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Kopfhörerverstärker mit Bleistiftröhren (Subminiat... | |

|

|

||||

Kopfhörerverstärker mit Bleistiftröhren (Subminiatur) als SE- und PP-Variante+A -A |

||||||||||

| Autor |

| |||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#51

erstellt: 15. Sep 2023, 15:59

|

|||||||||

|

Einen (fertigen) Übertrager habe ich noch gefunden ... den  Hammond 118944 (Radiola Replacement Transformer), der evt. auch passen könnte. Der 118944 ist aber ein Interstage-Übertrager, kostet um die 57 Euronen ( Hammond 118944 (Radiola Replacement Transformer), der evt. auch passen könnte. Der 118944 ist aber ein Interstage-Übertrager, kostet um die 57 Euronen ( Klick). Klick). Scheint ein kleiner "Geselle": Maße: H: 4,77 cm x W: 4,29 cm x D: 3,50 cm Gewicht: ca. 200 Gramm Lamination Core Size: 1,57 cm x 1,27 cm aber mit vielen Windungen: Mit Primary: 4,000 turns, #41 wire (lugs 4 & 2) Secondary: 12,000 turns C.T., #41 wire (lugs 5 & 1, lug 3 is C.T. connection) Damit bekäme man ein ü von 3 bzw. 1,5. Bei 600Ohm sekundär hätte man dann ein Ra von 5,4kOhm bzw. 1,35kOhm. Ist aber halt ein recht kleiner Übertrager. Beste Grüße  Steffen |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#52

erstellt: 15. Sep 2023, 16:11

|

|||||||||

|

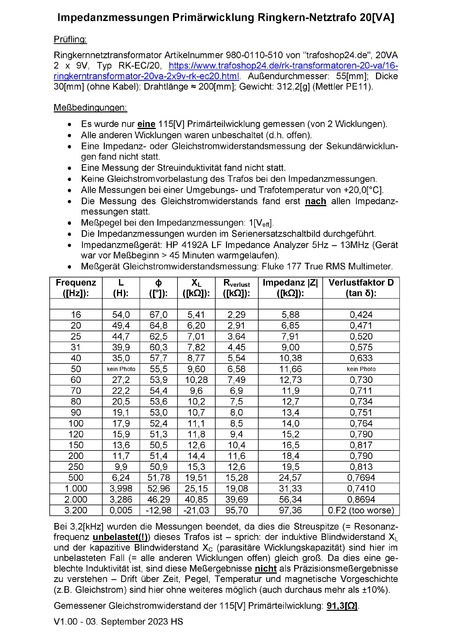

Servus Steffen, Wochenende.....Ich mach' mich jetzt mal dran, die Meßdaten des "schnuckeligen" 20[VA] Netztrafos in eine Tabelle zu gießen.... Grüße Herbert |

||||||||||

|

|

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#53

erstellt: 15. Sep 2023, 17:39

|

|||||||||

Servus Herbert, das klingt gut, da freue ich mich drauf und bin sehr gespannt.  Beste Grüße  Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 15. Sep 2023, 20:12 bearbeitet] |

||||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#54

erstellt: 15. Sep 2023, 20:38

|

|||||||||

|

MoinSteffen,

Ich habe mich von Dir schon zu ganz anderen Sachen anstiften lassen. Ja, 5902 und 6112 geordert... Warte jetzt auf Herberts Messungen Noch besser wären die Impedanzmessungen von den 115V/115V zu den 22V/22V. Da könnte man schön sehen, "wo der Frosch die Locken hat".. Primärinduktivität ist eben nur eine Kehrseite der Medaille. Ich mach hier mal nur langsam mit... gesundheitlich. Aber ich bleibe dran... kennt man ja... Gruß, Matthias |

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#55

erstellt: 15. Sep 2023, 21:39

|

|||||||||

Das mit Deiner Gesundheit lese ich gar nicht gerne.    Ich hoffe sehr, dass das wieder besser wird. Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 15. Sep 2023, 21:40 bearbeitet] |

||||||||||

|

Dago64

Ist häufiger hier |

#56

erstellt: 15. Sep 2023, 23:40

|

|||||||||

Weder "hingebogen" noch "getrickst", sondern professionell entwickelt. Und ein simpler Kathodenfolger ist eben das, was es ist: nichts Besonderes und klanglich höchstens 08/15. Fakt ist: Wenn man in den Fußstapfen der anderen läuft, dann wird man sie nie überholen. Also mal offen (inklusive der Ohren) für Neuerungen sein.  . . Wenn man schon einen simplen Kathodenfolger einsetzen will, dann sollte man statt eines Kathoden-Widerstands eine Induktivität einsetzen und dann kapazitiv auskoppeln. Das ist immer noch wesentlich besser als jeder Übertrager. Dago |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#57

erstellt: 16. Sep 2023, 12:07

|

|||||||||

|

Servus zusammen,

1.) Der Meßaufbau:   2.) Die Meßergebnisse:  Kommentare zu den Meßergebnissen:

Diese Meßreihe ist noch nicht vollständig: Für einzelne, ausgewählte Frequenzen werden noch Vergleichs- und Plausibilitätsmessungen mit einem "LCR-Meter DE-5000" der Firma "DER EE" im Parallelersatzschaltbild durchgeführt (dieses Meßgerät wählt das Ersatzschaltbild je nach Prüflingsverhalten automatisch aus - darauf habe ich also keinen Einfluß). Das DE-5000 kann auf den Festfrequenzen 100[Hz], 120[Hz], 1[kHz], 10[kHz] und 100[kHz] messen. Über das DE-5000 (im Prinzip ein kleiner, batteriebetriebener, vektorieller 1-Port Netzwerkanalysator) habe ich mich hier irgendwo im Forum schon mal ausführlicher ausgelassen - es ist aus meiner Sicht für den ambitionierten Hobbyisten ein sehr empfehlenswertes und bezahlbares Meßmittel (und deutlich besser als die üblichen, brückenbasierten, kleinen und billigen Festfrequenzgeräte - oder die kleinen, billigen resonanzfrequenzbasierten Geräte (bei denen die Meßfrequenz nicht vorherzusehen ist, da sie vom Prüfling bestimmt wird):  https://de.deree.com.tw/de-5000-lcr-meter.html https://de.deree.com.tw/de-5000-lcr-meter.html https://eleshop.de/de-ree-de-5000-lcr-meter.html https://eleshop.de/de-ree-de-5000-lcr-meter.htmlDas DE-5000 ist der OEM-Clone des IET DE-6000 (IET ist die Nachfolgefirma der Meßtechnik-Legende GenRad (General Radio)  https://en.wikipedia.org/wiki/General_Radio), das meiner Erinnerung nach mal um die 600 bis 700 Euro gekostet hat: https://en.wikipedia.org/wiki/General_Radio), das meiner Erinnerung nach mal um die 600 bis 700 Euro gekostet hat: https://de.ietlabs.com/de6000-lcr-meter.html https://de.ietlabs.com/de6000-lcr-meter.htmlZu guter Letzt werden auch noch Übertragungs- und Frequenzgangmessungen durchgeführt - also die Betriebsart, die der eigentlichen Anwendung am nächsten kommt. Wenn die Dokumentation dieser Meßreihen fertig ist, reiche ich sie hier als Update nach. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 16. Sep 2023, 12:23 bearbeitet] |

||||||||||

|

Dago64

Ist häufiger hier |

#58

erstellt: 16. Sep 2023, 15:01

|

|||||||||

|

Hallo Herbert, ich zweifel jetzt mal die Ergebnisse Deiner Induktivitäts-Messungen an. Warum? Weil bei Netztransformatoren mit Legierungen aus weichmagnetischen Blechen oder Bändern eine Frequenzabhängigkeit der Permeabilität erst ab ca. 200 Hz einsetzt. Das bedeutet, dass bis zu dieser Frequenz die Induktivität recht konstant sein muss! Die Ursache liegt meist darin, dass der Übertrager nicht bei der Anfangs-Permeabilität (also entmagnetisiert) gemessen wird, sondern an einem Remanenz Punkt auf einer der vielen möglichen Hysterese-Kurven. Das ist übrigens daran erkennbar, dass der Messwert der Induktivität nicht stabil ist, sondern sich permanent verringert. Eine ebenfalls zu beachtende Thematik ist der maximal mögliche Strom, den der Generator des Impedanz-Messgerätes liefern kann. Bei tiefen Frequenzen kann der schon recht erheblich werden. Die untere Grenzfrequenz f eines Übertragers (mit einem Amplituden Fehler von < 1%) wird mit einer Induktivität von: L = (7*R) / (2*Pi*f) erzielt. Wobei R der Widerstand der Parallelschaltung aus gewünschtem Belastungswiderstand und bekanntem Generator-Innenwiderstand ist. Dabei ist sicherzustellen, dass diese Induktivität auch bei den kleinsten Pegeln und bei der Anfangs-Permeabilität des Transformator-Kerns noch erreicht wird. Dass der Kern bei dieser Frequenz und bei den geforderten maximalen Pegeln nicht in die Sättigung geht, ist natürlich sicherzustellen. Eine Messung der Induktivität in der Nähe der Eigenresonanz des Übertragers (definiert aus Wicklungskapazität und Parallelinduktivität) ist übrigens wenig sinnvoll. Dago |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#59

erstellt: 16. Sep 2023, 16:01

|

|||||||||

|

Servus Dago,

Das ist Dein gutes Recht - und zusätzlicher "Input", der mir hilft, Fehler zu erkennen und zu vermeiden, ist immer willkommen.

Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß es sich hierbei um Ringkernnetztrafos handelt. Und die Materialzusammensetzung der Kernbänder dieser Dinger unterscheidet sich (zumindest nach den Aussagen der Leute, die für uns sehr kompetent seit Jahrzehnten Trafos bauen) doch etwas von den Kernblechen, die üblicherweise für Netztrafos mit M-, MD- oder EI-Schnitten verwendet werden (von der Blechdicke mal ganz abgesehen).

Dieser Umstand mit der während der Meßzeit sinkenden Induktivität ist mir natürlich bekannt und wurde selbstverständlich berücksichtigt - ich habe jeweils so lange gewartet, bis sich der Induktivitätswert nicht mehr wahrnehmbar verringert (deswegen hat diese Meßreihe auch so elend lange gedauert - die Wartezeit bis zu einem halbwegs stabilen Meßergebnis konnte nämlich bei der einen oder anderen Frequenz ohne weiteres auch bis zu einer halben Stunde oder so betragen (und, ja (auch das ist im Meßdokument beschrieben): der HP4192A war warmgelaufen)). Diese Wartezeit stieg mit steigender Frequenz erheblich an - weil da ja die Leerlauf-(Um- bzw. Ent)magnetisierungsströme mit steigender Frequenz deutlich abnehmen.

Das ist ein wichtiger, von mir bis jetzt nicht explizit beachteter Punkt. Ich weiß derzeit nicht, ob der HP4192A im Falle einer strommäßigen Überlast da eine Fehlermeldung ausgibt - da werde ich mal in die Dokumentation reinschauen. Ich vermute allerdings mal, daß angesichts einer unteren, spezifizierten Grenzfrequenz des HP4192A von 5[Hz] dieser Umstand von den HP- und Yokogawa-Entwicklern des HP4192A schon hinreichend berücksichtigt wurde. Jedoch gehe ich angesichts eines Meßpegels von 1[Veff] und eines Gleichstromwiderstands dieser 115[V] Wicklung von 91,3[Ohm] (wie auch schon im Meßdokument aufgeführt) mal davon aus, daß da keine stromseitige Überlastungs-Konstellation vorliegt. Und, ja (wie auch schon im Meßdokument aufgeführt): Die Messung des Gleichstromwiderstands wurde natürlich nach allen Impedanzmessungen durchgeführt, um dem Kern keine "Gleichstrom-Vorgeschichte" zu verpassen.

Die Messungen wurden - wie auch im Dokument aufgeführt - bei 1[Veff] durchgeführt. Der HP4192A erlaubt auch die Einstellung deutlich kleinerer Meßpegel. Ob ich die Messungen angesichts des erheblichen Zeitbedarfs allerdings bei kleineren Meßpegeln nochmal wiederholen werde, weiß ich jetzt noch nicht (zumal dieser eventuelle zusätzliche Erkenntnisgewinn angesichts des hier in diesem Thread angepeilten Verwendungszwecks kaum zielführend sein dürfte).

Auch das ist klar - allerdings: Bei 1[Veff] auf einer 115[V] Wicklung (wie auch in der Meßdokumentation aufgeführt) dürften wir von der Sättigungsgrenze sehr, sehr weit weg sein (auch bei 16[Hz] auf einem Ringkernnetztrafo, der für 50[Hz] ausgelegt ist).

Auch das ist klar und bekannt. Deswegen habe ich auch nur bis zur Resonanzfrequenz (und nicht weiter) gemessen - schlicht deswegen, um diese Resonanzfrequenz (im unbelasteten Betriebsfall) - wenigstens ungefähr - zu ermitteln. Zur generellen Meßgenauigkeitsthematik: Vielleicht ist es hilfreich, eine ganz wesentliche Passage des obigen Meßdokuments hier nochmals zu wiederholen:

Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 16. Sep 2023, 16:58 bearbeitet] |

||||||||||

|

Dago64

Ist häufiger hier |

#60

erstellt: 16. Sep 2023, 19:19

|

|||||||||

|

Hallo Herbert, Ringkerntrafos bestehen aus aufgewickelten Bändern weichmagnetischer Legierungen. Die Frequenzabhängigkeit der Permeabilität ist durchaus der von "üblichen" Netztrafos gleichzusetzen, wenn nicht sogar deutlich besser. Die Frequenzabhängigkeit der Permeabilität ist ja primär nicht durch das Material bedingt, sondern durch die Wirbelstromverluste, die wiederum abhängig von der Dicke der Bleche bzw, der Bänder sind. Generell sind Ringkerntrafos in der Hinsicht mit ein Optimum. Daher sind Deine Messungen der Induktivität bei Frequenzen < 200 Hz zu hinterfragen. Der HP4192A liefert 1,1V an 50 Ohm und das bei einem Innenwiderstand ebenfalls von 50 Ohm. Für alle Messungen an Übertragern mit pegelabhängiger Induktivität ist aber eine Voraussetzung, dass bei jeder Frequenz der gleiche Pegel am Messobjekt anliegt. Bei einem Innenwiderstand von 50 Ohm ist das nicht so einfach. Ein Nachmessen des Pegels ist sicher nicht verkehrt. Übertrager Messungen mit LCR Metern jeglicher Art habe ich inzwischen aufgegeben, da sie keine brauchbaren bzw. falsche Ergebnisse liefern. Wesentlich wichtiger sind Messungen des Klirrfaktors bei der niedrigsten gewünschten Frequenz in Abhängigkeit von der übertragenen Leistung. Da trennt sich dann schnell die Spreu vom Weizen. Hier mal was man von einem 100 Watt Ringkern Trafo von Block Typ: RKD 100/2x12 erwarten kann: Übertragbare Leistung bei 20 Hz und 1% Klirrfaktor: 2,26 Watt Grenzfrequenz für eine übertragbare Leistung von 34 Watt bei 1% Klirrfaktor: 67 Hz Grenzfrequenz für eine übertragbare Leistung von 34 Watt bei 0,1% Klirrfaktor: 134 Hz Zum Vergleich ein 80 Watt Übertrager von der Firma Toroidy: Übertragbare Leistung bei 20 Hz und 1% Klirrfaktor: 38,6 Watt Grenzfrequenz für eine übertragbare Leistung von 34 Watt bei 1% Klirrfaktor: 19 Hz Grenzfrequenz für eine übertragbare Leistung von 34 Watt bei 0,1% Klirrfaktor: 29 Hz Das sind schon Welten in den Unterschieden. Dago Dago |

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#61

erstellt: 16. Sep 2023, 20:22

|

|||||||||

|

Servus Herbert, hab erst mal vielen vielen Dank für die sehr aufwändigen Messungen mit sehr amtlichen Geräten (aufwändig: zeitlich wie equipmenttechnisch).    So etwas kann ich mit meiner "Spielzeugmesstechnik" hier am "Küchentisch" nicht mal im Ansatz. Was für mich wichtig zu wissen ist, welchen Wert der Primärinduktivität benutzt man nun als Parameter des Übertragers in LT-Spice. Die Frequenzabhängigkeit der Induktivität ist schon beachtlich. An welcher Frequenz im Hinblick auf die Primärinduktivität des Übertragers orientiert man sich nun beim Verstärkerdesign?

Darauf bin ich dann auch schon äußerst gespannt.

Absolut ... Ich bin ja froh, dass mir hier überhaupt so umfangreich geholfen wird und ich will ja auch kein Präzionsmessgerät bauen sondern "nur" einen kleinen (Kopfhörer)verstärker.  Und man soll die Hilfsbereitschaft ja auch keinesfalls "überstrapazieren. Und man soll die Hilfsbereitschaft ja auch keinesfalls "überstrapazieren.  Was ich noch "einwerfen" wollte. ... Bei meinem letzten Projekt mit Ringkerntrafos (RKT) (  Klick) hatte ich festgestellt (wenn auch nur mit meinen "Schätzeisen"), dass jedweder auch recht kleiner Gleichspannungsanteil an den eingesetzten RKT den unteren übertragbaren Frequenzbereich doch recht erheblich beschnitt. Ich befürchte, dass das im Falle eines Gegentaktbetriebes eine Rolle spielen könnte, da im Gegentakter sich der Gleichstromanteil sicher nicht 100% kompensiert. Beim Parafeed-Konzept hingegen spielt das keine Rolle, da der Kondensator den DC-Anteil ja sicher eliminiert. Klick) hatte ich festgestellt (wenn auch nur mit meinen "Schätzeisen"), dass jedweder auch recht kleiner Gleichspannungsanteil an den eingesetzten RKT den unteren übertragbaren Frequenzbereich doch recht erheblich beschnitt. Ich befürchte, dass das im Falle eines Gegentaktbetriebes eine Rolle spielen könnte, da im Gegentakter sich der Gleichstromanteil sicher nicht 100% kompensiert. Beim Parafeed-Konzept hingegen spielt das keine Rolle, da der Kondensator den DC-Anteil ja sicher eliminiert. Hallo Dago, Dank auch Dir für die interessanten Anmerkungen.  Dass sich die genannten RKT von Block und Toroidy doch so erheblich in den Messdaten unterscheiden, ist schon erstaunlich. Ich hatte mich hier auch immer schon etwas gewundert, weil es doch erhebliche Preisunterschiede gibt, für von den Leistungsdaten identische RKT. Ich hatte damals RKT von Sedlbauer eingesetzt, die waren am günstigsten. Dass sich die genannten RKT von Block und Toroidy doch so erheblich in den Messdaten unterscheiden, ist schon erstaunlich. Ich hatte mich hier auch immer schon etwas gewundert, weil es doch erhebliche Preisunterschiede gibt, für von den Leistungsdaten identische RKT. Ich hatte damals RKT von Sedlbauer eingesetzt, die waren am günstigsten.

Das Konzept habe ich mal im LT-Spice versucht umzusetzen, zunächst nur die Endstufe (hier habe ich mal die 6n6p auserkoren). So richtig klappt das bei meinen Versuchen noch nicht. Ich erreiche 125mW@600Ohm bei 8,6% Klirr. Allerdings habe ich den Kathodenwiderstand belassen, damit ich den Strom einstellen kann, im Fall einer direkten Einspeisung der Gittervorpannung habe ich da ja irgendwie Nichts, womit ich den Ik beeinflussen kann?  Die Induktivität der Kathodendrossel habe ich mal mit wahrscheinlich (viel zu) optimistischen 40H angenommen.  Beste Grüße  Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 16. Sep 2023, 21:14 bearbeitet] |

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#62

erstellt: 17. Sep 2023, 19:46

|

|||||||||

|

Die Kathodendrossel hat mich noch etwas beschäftigt ...  In meiner jetzigen Simulation "entlocke" ich der 5902 als Triode 192mW in 600Ohm bei 3,5%THD unter Verwendung einer Kathodendrossel mit einer Induktivität von 30 Henry. Warum mir so etwas Ähnliches gestern mit der 6n6p nicht gelang, versuche ich noch rauszufinden.  Für den Fall des Selberwickelns hätte so eine Drossel den Vorteil, dass ich nicht Schachteln muss und auch keine Lage besonders isolieren. Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 17. Sep 2023, 19:48 bearbeitet] |

||||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#63

erstellt: 17. Sep 2023, 20:17

|

|||||||||

|

Moin, Herberts Messungen in Frage zu stellen... dazu muß man schon ein Dago sein... Und auch ganz schlimme Schaltungen veröffentlichen. Hier:  Das geht doch so gar nicht! Und da hat er gefummelt, daß das bei 50% Aussteuerung im K2 gleichauf ist...  Ein Schaltung, die aussteuerungsabhängig nicht nur die Menge des Klirrs, sondern auch die spektrale Verteilung ändert... och, nö, laß mal. Das ist eine klangliche KATASTROPHE... Was bleibt also davon

übrig? NIX. Das ist professioneller Bullshit. Und dann auch noch eine kräftige 8W auf zwei Systemen verlustleistende Doppeltriode... Shame on you, sir. Das geht besser. @Herbert, Dankeschön! Gruß, Matthias |

||||||||||

|

Dago64

Ist häufiger hier |

#64

erstellt: 17. Sep 2023, 21:47

|

|||||||||

|

Da pöbelt jemand in diesem Thread! Ist das wirklich nötig? Weil er die Physik nicht verstanden hat oder nicht verstehen kann? Oder Minderwertigkeitskomplex? Egal. Dago |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#65

erstellt: 18. Sep 2023, 10:59

|

|||||||||

|

Servus zusammen, zwei Anmerkungen von Dago habe ich inzwischen überprüft:

Im Handbuch des HP4192A ist ein Maximalstrom von 20[mA] spezifiziert. Die auf der Frontplatte des HP4192A auswählbare Meßfunktion für den Prüflingsstrom ergibt bei 16[Hz] und einer Vorgabespannung von 1[Veff] einen angezeigten Strom von 0,162[mA] - da sind wir also von der 20[mA]-Grenze noch a Stückerl weg.

Das mit der pegelabhängigen Induktivität ist mir zwar durchaus bekannt, aber Dagos Einlassung hat mich dazu veranlaßt, diesem Punkt nochmal explizit nachzugehen. Und siehe da: Der Meßpegel von 1[Veff], der in meiner Meßdokumentation aufgeführt ist, ist der Vorgabepegel - nicht der Pegel, der am Prüfling ansteht (der am Prüfling anstehende Pegel ist regelmäßig geringer). Zu meinem Erstaunen verfügt ein so teures und aufwendiges Gerät wie der HP4192A also nicht über eine automatische Pegelregelung (das habe ich hier einfach mal - irrigerweise - angenommen, weil das bei anderen Meßgeräten dieses Kalibers, die hier rumstehen, eigentlich Standard ist). Ich habe diese Meßreihe für die Parameter "L" und "|Z|" also noch einmal wiederholt - und zwar, um für die Sollwertvorgabe nach oben a bisserl "Fleisch" zu haben, mit einem direkt am Prüfling anstehenden Pegel von 500[mVeff] +/-2[mV]. Hierzu wurde der Vorgabepegel bei jeder einzelnen Frequenz so eingestellt. daß sich am Prüfling dieses halbe Volt ergab (die Vorgabewerte lagen hierbei - je nach Frequenz - zwischen 535[mVeff] und 755[mVeff]). Die Toleranz von +/-2[mV] ergibt sich aus dem Umstand, daß die Einstellfeinheit des HP4192A bis 100[mVeff] Pegel in 1[mV] Schritten ist - ab 100[mVeff] bis 1,1[Veff] sind es dann 5[mV] Schritte. Bei jeder einzelnen Messung wurde explizit solange gewartet, bis sich der Induktivitätswert nicht mehr wahrnehmbar nach unten bewegte. Bis das alles sauber dokumentiert ist, wird es noch etwas brauchen - soviel nur vorab: Im Bereich von 16[Hz] bis 50[Hz] beträgt der Induktivitätsunterschied der Meßergebnisse zwischen der ersten Meßreihe und der jetzigen, aktuellen Meßreihe < 10% (bei 16[Hz]: ~ 1,5%; bei 31[Hz]: ~ 7%). Von 60[Hz] bis 150[Hz] beträgt dieser Unterschied zwischen ~ 14% und ~ 25%. Und von 200[Hz] bis 500[Hz] sind es dann < 13% (bei 500[Hz]: ~ 6%). Diese Toleranzen werden allerdings von meinem ganz am Anfang der Meßergebnispräsentation genannten Satz noch gut abgedeckt:

Deswegen sind (aus meiner Sicht) auch die Meßwerte der ersten Meßreihe für eine grundsätzliche Orientierung beim Schaltungsentwurf und bei der Simulation durchaus brauchbar, da die Dimension ja stimmt. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 18. Sep 2023, 11:12 bearbeitet] |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#66

erstellt: 18. Sep 2023, 18:46

|

|||||||||

|

Servus Dago,

ich lern' ja immer gern dazu (auch und gerade wegen der "Fußstapfen der anderen" und dem "Überholen" und so). Deswegen wäre es nett, wenn Du zu Deinem Kopfhörerverstärker bitte mal die ganzen Meßwerte samt Beschreibung der Meßsituation (die Meßwerte, die Du ja als Endpunkt zur Überprüfung der Daten Deiner professionellen Entwicklung sicher umfangreich aufgenommen hast) hier reinstellen würdest (dann kann man das den Simulationsergebnissen mal gegenüberstellen und drüber diskutieren) - und ein paar aussagekräftige Photos, die das Gerät auch im technischen Detail zeigen, wären natürlich auch noch wichtig. Grüße Herbert |

||||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#67

erstellt: 18. Sep 2023, 21:49

|

|||||||||

|

Moin Dago, Nach solch einem Statement:

sollte man sich doch über Pöbeleien nicht wundern. Die Frage war doch eigentlich ganz simpel... Was ist an Deinem Konstrukt besser? Keine Antwort. Weil eben trotz Aufwandes nichts besser ist, im Gegenteil. Wenn man schon so vollmundig belehrend ist, dann sollten die Schaltungsvorschläge a) zum Thema passen (Mit der Schalte bekommt der Steffen seine "tauben" AKG nicht richtig in Wallung, weil der Pegel mit ungeklippten 9Vpp einfach viel zu niedrig ist. Es werden ja mindestens 21Vpp benötigt.) b) klanglich über jeden Zweifel erhaben sein (Da spielt das K3-lastige und variable Klirrspektrum nicht mit.) ... aber ich habe ja die Physik wieder nicht verstanden... deswegen mache ich lieber in 08/15  Übrigens, meine simplen Kathodenfolger sind nicht mal "richtige" Kathodenfolger... hat aber noch keiner bemerkt. Bin also schon lange aus den Fußstapfen anderer heraus. Gruß, Matthias |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#68

erstellt: 19. Sep 2023, 12:06

|

|||||||||

|

Servus Steffen,

wenn man das richtig machen wollte, müßte man den gesamten Übertrager inklusive aller seiner frequenzabhängigen Parameter exakt modellieren - jedoch: das macht allein schon aus Aufwandsgründen praktisch niemand. Die Vorgehensweise, die ich persönlich für die Simulation wählen würde, damit da wenigstens etwas worst case Spielraum besteht:

Ringkerntrafos sind, was DC-Vormagnetisierung angeht, um einiges empfindlicher als viele andere Kernschnitte. Generell kann man sagen, daß die Empfindlichkeit mit der Induktivität (= größere Windungszahl) zunimmt - d.h. "Low-Impedance" Verstärkergeschichten sind da etwas besser dran. Zum Gegentaktbetrieb: Wichtig ist nicht nur, daß sich die Gleichstromanteile vollständig kompensieren (das kriegt man schaltungstechnisch hin), sondern das auch die beiden Signalstromhälften betragsmäßig gleich groß sind und sich dadurch kompensieren. Ist das nicht der Fall ("current mismatch"), dann hat man auch von diesem strommäßig unsymmetrischen Signal her eine DC-Vorbelastung auf dem Kern. Es ist also auch auf gleich große Signalströme der beiden Gegentakthälften zu achten - entweder durch schlaue Schaltungstechnik oder durch Selektieren der Endröhren. Grüße Herbert |

||||||||||

|

bachelag

Ist häufiger hier |

#69

erstellt: 19. Sep 2023, 14:39

|

|||||||||

|

Meiner Meinung nach sind Schnittband C Kerne (SU Typen) am besten geeignet für Gegentaktanwendung. Mit 2 Spulenkörper. Es braucht keine Ringwickelmaschinen , Die Verschachtelung der Wicklungen kann optimal gemacht werden. Ein kleiner Luftspalt behebt das Problem bei kleiner Gleichstrombelastung durch Unsymmetrie. Magnetisch ist diese Form doch sehr nahe an einem Ringkern, ohne dessen Nachteile. Nicht umsonst verwendet Lundahl diese Kernform fast ausschliesslich. Ebenfalls lässt sich 0.1mm Band (ist zwar teuer) verwenden, Aber auch mit dem gängigen 0.30mm Band funktioniert das super. So bringt man Uebertrager hin die extrem symetrisch aufgebaut sind und auch eine kleine Streuinduktivität aufweisen. Beste Grüsse an Alle Heinz |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#70

erstellt: 20. Sep 2023, 14:49

|

|||||||||

|

Servus zusammen,

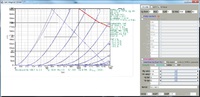

Ich bin das Thema jetzt mal etwas ausführlicher angegangen - auch was die bisherige "Daumenpeilerei" der erforderlichen Mindest-Primärleerlaufinduktivität angeht:    Bei der ganzen Rechnerei ist ganz eindeuitig Excel (oder eine äquivalente Tabellenkalkulation) "Dein Freund" - die Rechnerei mit Taschenrechner (auch mit HPs) ist zeitaufwendig und fehlerträchtig. Allerdings sollte man zumindest die Formeln (3) und (4) bei Excel nicht in jeweils eine einzige Zelle packen, sonst wird's unlesbar - meine Trennlinien der Zellen für Zwischenergebnisse waren: "Die Wurzel" - "der Zähler des Bruchs" - "der Nenner des Bruchs". Grüße Herbert |

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#71

erstellt: 20. Sep 2023, 14:58

|

|||||||||

|

Servus Herbert, hab wieder vielen Dank für Deine ausführlichen Antworten. Die Tipps in Bezug auf die Primärleerlaufinduktivität und den Serienwiderstand zur Induktivität in der Simulation werde ich versuchen umzusetzen. Auf Deine geplanten Ausführungen zum Koppelfaktor warte ich dann gespannt, ebenso wie ich mich auf die Übertragungs- und Frequenzgangmessungen am kleinen Ringkerntrafo schön sehr freue.

Das geht dann vermutlich in Richtung "see-saw"- bzw. "floating paraphase"-Schaltung beim Phaseninverter. In meinem Büchlein von Alexander Potchinkov hatte ich dazu einiges gefunden.  Hallo Heinz, ja diese Schnittbandkerne kann man sogar in der Bucht kaufen (  Klick). CACC100 wären sicher etwas übertrieben für einen Kopfhörerverstärker, der Händler führt aber wohl auch CACC50 und CACC25. Klick). CACC100 wären sicher etwas übertrieben für einen Kopfhörerverstärker, der Händler führt aber wohl auch CACC50 und CACC25. Ich bin aber nicht sicher, ob ich mir das Handwickeln antun möchte, aber was tut man nicht alles.  Nach Allem, was ich bislang hier im Thread gelesen habe, ist es wohl so, dass wenn man mit kleinen Röhren und geringer Schaltungskomplexität auskommen möchte, man um so mehr Arbeit (oder Geld) in die Ausgangsübertrager stecken muss. Nach Allem, was ich bislang hier im Thread gelesen habe, ist es wohl so, dass wenn man mit kleinen Röhren und geringer Schaltungskomplexität auskommen möchte, man um so mehr Arbeit (oder Geld) in die Ausgangsübertrager stecken muss. Beste Grüße  Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 20. Sep 2023, 15:00 bearbeitet] |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#72

erstellt: 20. Sep 2023, 15:17

|

|||||||||

Das drei-Seiten-Manuskript steht doch seit 20 Minuten oder so direkt vor Deinem Beitrag...... Grüße Herbert |

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#73

erstellt: 20. Sep 2023, 15:22

|

|||||||||

|

Oh das hat sich überschnitten, ich hatte den Editor auf und war dann andersweitig beschäftigt, den Post hatte ich 15 Minuten später erst fertig geschrieben, da war Dein Beitrag dann offensichtlich schon aktiv, aber ich hatte ihn noch nicht gesehen.  Ich werde mir das nachher gleich in aller Ruhe durchlesen. Vielen Dank!  Beste Grüße  Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 20. Sep 2023, 15:27 bearbeitet] |

||||||||||

|

Dago64

Ist häufiger hier |

#74

erstellt: 20. Sep 2023, 21:43

|

|||||||||

|

Hi Herbert, ich habe jetzt mal die primäre Induktivität von einem Block Netztrafo im Frequenzbereich 10 Hz bis 100 Hz gemessen. Es zeigt sich, dass die Induktivität in diesem Frequenzbereich um weniger als 5% schwankt. Genau, wie es zu erwarten war. Der Messaufbau: Generator, 1k Vorwiderstand, Trafo - also Hochpass mit der Trafo Induktivität. Gemessen wird die Spannung vor dem 1k Widerstand und nach dem 1k Widerstand und die Phase zwischen beiden Spannungen. Generatorspannung 35 mV. Messgeräte: R&S SPN, 2 x R&S URE sowie Krohn-Hite Phasemeter Model 6620. Was sich ebenfalls zeigt, ist eine extreme Abhängigkeit des Induktivität von dem anliegenden Spannung-Wert. Aber auch das war zu erwarten. Dago |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#75

erstellt: 21. Sep 2023, 09:12

|

|||||||||

|

Servus Dago, Danke für diese Meßergebnisse. Deinen Meßaufbau kann ich hier mit qualitätsmäßig äquivalenten Geräten problemlos nachstellen - ich werde also mal probieren, mit exakt dem Prüfling, den ich auf dem HP4192A hatte, diese Messungen nachvollziehen. Das wird aber leider etwas dauern, weil ich momentan viel um die Ohren habe.

Welche prozentualen Schwankungen der Induktivität bei welchen prozentualen Veränderungen des Spannungswerts hast Du denn da beobachtet? Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Sep 2023, 09:13 bearbeitet] |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#76

erstellt: 21. Sep 2023, 09:34

|

|||||||||

|

Servus Steffen,

Wenn Ringkerntrafos (ohne Parafeed o.ä.) als Ausgangsübertrager eingesetzt werden, dann läuft das ja immer auf Gegentakt raus - und deswegen müssen die dann auch immer zwei (identische) Primärwicklungen haben. Damit wird die Induktivitätsmesserei unter Gleichstromlast etwas einfacher, weil man nicht mehr die zu messende Wicklung bestromen muß. Meine Vorgehensweise würde für eine erste Orientierung etwa so aussehen: Primärwicklung #1 mit Gleichstrom beaufschlagen und dann die Induktivität der Primärwicklung #2 messen. Damit die Impedanz dieser DC-Speisemimik für die Primärwicklung #1 nicht ins L-Meßergebnis eingeht, muß diese so hochohmig wie möglich sein - also eine Stromquelle. Ich persönlich würde für einen ersten Versuch zwei Labornetzteile mit einer maximalen Ausgangsspannung von je 30[V] in Serie schalten (so daß sich maximal einstellbare 60[V] ergeben), einen Widerstand von 12[kOhm] (~ 2[W]) in Serie zur Primärwicklung schalten und dieses Gebilde dann an die Serienschaltung der Netzteile hängen. Damit läßt sich durch die Einstellung der Ausgangsspannung von 0[V] bis 60[V] ein Gleichstrom durch die Primärwicklung #1 von 0[mA] bis ~ 5[mA] einstellen. Damit sollte sich dann eine Veränderung der gemessenen Induktivität der Primärwicklung #2 gut beobachten lassen. Die Netzteil-Mimik muß hierbei auch bei Strom "null" (also Spannungseinstellung 0[V]) angeklemmt bleiben, damit die L-Meßergebnisse vergleichbar bleiben (in beiden Fällen: Lastimpedanz ~ 12[kOhm] - das ist also nicht mehr ganz der Leerlauffall). Wenn Du natürlich eine "echte", sehr hochohmige (ideal: R(i) > 200[kOhm] von DC bis mindestens zur L-Meßfrequenz) und im [mA]-Gebiet fein einstellbare Stromquelle hast, die sich durch die Rückwirkung der L-Meßfrequenz in die Stromquelle in ihrem hochohmigen Stromquellenverhalten nicht beeindrucken läßt, dann ist diese Stromquelle zur Speisung der Primärwicklung #1 dem 12[kOhm]-Hilfskonstrukt unbedingt vorzuziehen. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 21. Sep 2023, 09:39 bearbeitet] |

||||||||||

|

Dago64

Ist häufiger hier |

#77

erstellt: 21. Sep 2023, 22:42

|

|||||||||

Ist Dir auch klar, wie man mit den Ergebnissen dann auf die Induktivität der Primär-Induktivität kommt? Einfach L=R/(2*Pi*f*tan(phi)) reicht hier nicht. Dago |

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#78

erstellt: 22. Sep 2023, 01:18

|

|||||||||

|

Servus Herbert, Dank Dir nochmal für Deine ausführliche Übersicht mit Formelsammlung "Mindestprimärleerlaufinduktivität & Koppelfaktor am Ausgangsübertrager".   Ich habe mich auch gleich mal im Excel versucht ... Ich habe mich auch gleich mal im Excel versucht ...  Angenommen ich kann mit den -2,0dB gewünschtem Pegelabfall bei fu sowie fo "leben" ergeben sich 15,296 Hz als fu und 26151 Hz als fo. Damit erhalte ich einen Koppelfaktor k von 0,998. Bei einem angenommenem Ra der Endstufe ergibt sich dann 26,09 H als Mindestprimärleerlaufinduktivität. Klingt für mich plausibel und das Rechenschema erlaubt das schnelle Duchrechnen unterschiedlicher Parameterkonstallationen.  Bei den meisten LT-Spice-Simulationen, die ich hier erstellt habe, hatte ich für k auch immer 0,9979 angenommen, den Wert hatte ich von Matthias seinen Simulationen so übernommen, jetzt weiß ich aber wo der Wert nun genau herkommt.   In Bezug auf die Messtechnik zum halbwegs genauen Erfassen des Einflusses von DC am RKT auf dessen Induktivität muss ich leider passen.  Ich kann hier am "Küchentisch" mit meinen "Spielzeug"messgeräten weder die Induktivität vernüftig messen, noch verfüge ich über einstellbare CCS (außer ich baue eine). Labornetzteile habe ich auch nur als Eigenbau, eines für Röhrenschaltungen bis 300 Volt, was wenig strombelastbar (max. 60 mA) ist und eines bis 30 Volt (1,5 A). Ich wünschte das wäre anders, aber hauptlimitierender Faktor ist hier der Platz in der kleinen Bude, im nächsten Leben hätte ich auch gern einen kleinen Arbeitsraum oder ähnlich, wo man zumindest ein paar Messgeräte (gerade die gebrauchten, die es ab und an preiswert in der Bucht gibt, sind ja meist recht Voluminös) ordentlich anordnen kann, um damit zu arbeiten. Ich kann hier am "Küchentisch" mit meinen "Spielzeug"messgeräten weder die Induktivität vernüftig messen, noch verfüge ich über einstellbare CCS (außer ich baue eine). Labornetzteile habe ich auch nur als Eigenbau, eines für Röhrenschaltungen bis 300 Volt, was wenig strombelastbar (max. 60 mA) ist und eines bis 30 Volt (1,5 A). Ich wünschte das wäre anders, aber hauptlimitierender Faktor ist hier der Platz in der kleinen Bude, im nächsten Leben hätte ich auch gern einen kleinen Arbeitsraum oder ähnlich, wo man zumindest ein paar Messgeräte (gerade die gebrauchten, die es ab und an preiswert in der Bucht gibt, sind ja meist recht Voluminös) ordentlich anordnen kann, um damit zu arbeiten. Aktuell kann ich daher lediglich grobe Tendenzen an meinen Aufbauten mit meiner Ausstattung erfassen. Besser als nichts, aber auch leider nicht viel. Das Einzige, was ich halbwegs messen kann, sind Amplitudenfrequenzgänge, dies dann aber über den Notebook mit ARTA oder REW als Messsoftware und einem USB-ADC/DAC-Interface (EMU-0202). Den Einfluss von DC auf einen 50VA RKT hatte ich mit meinen bescheidenen Mitteln mal "genauer" unter die Lupe genommen. Die Folgen für den Amplitudenfrequenzgang im Bassbereich (dargestellt ist das Signal bei 20 Hz) waren schon erheblich und erschreckend (  Klick). Klick).  (Der RKT wurde hier sekundärseitig (eigene Wicklung) DC-kompensiert via Halbleiter CCS (einstellbar), daher rel. hohe Ströme). Aktuell neige ich dazu doch irgendwie zur Parafeed-Variante, die den DC-Anteil sicher vom RKT fern hält. Oder ich übe mich doch noch mal im Wickeln von Lackdraht  (Ich hatte mir vorhin noch mal Matthias seine Prototypen von selbstgewickelten AÜ angeschaut im (Ich hatte mir vorhin noch mal Matthias seine Prototypen von selbstgewickelten AÜ angeschaut im  "Sparbrötchen"-Thread, vielleicht geht so etwas Ähnliches ja auch in etwas kleiner für einen KHV). "Sparbrötchen"-Thread, vielleicht geht so etwas Ähnliches ja auch in etwas kleiner für einen KHV). Beste Grüße  Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 22. Sep 2023, 04:11 bearbeitet] |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#79

erstellt: 22. Sep 2023, 09:37

|

|||||||||

|

Servus Dago,

Aus dem bereits erwähnten Zeitmangel komme ich in der nächsten Zeit leider nicht dazu, mich in der Tiefe mit Detailaspekten des Themas zu beschäftigen - deswegen habe ich an die mathematische Seite derzeit auch noch keinen Gedanken verschwendet. Es ist allerdings sehr gut möglich, daß ich dann, wenn ich mich damit beschäftige, sowieso mit der Bitte um Deinen Rechenansatz auf Dich zukomme. Noch besser wäre es aus meiner Sicht allerdings, wenn Du nicht nur die Formel hier hinschreiben würdest, mit der es Deiner Ansicht nach NICHT funktioniert, sondern dem dazu auch gleich noch DEINE Formel (die ja wohl schon fertig existiert) hier im Thread gegenüberstellen würdest - also die Formel, die Deiner Ansicht nach zu besseren oder richtigeren Ergebnissen führt. Das würde dem Ganzen den Hautgout des Herrschaftswissens nehmens - und da hätten hier im Thread dann sofort alle was davon (unabhängig davon, wann sich Einzelne (wie z.B. ich) dann wieder weiter mit dem Thema beschäftigen können). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Sep 2023, 10:33 bearbeitet] |

||||||||||

|

bachelag

Ist häufiger hier |

#80

erstellt: 22. Sep 2023, 11:15

|

|||||||||

|

Ich habe mal eine kurze Messung an einem 50VA Ringkerntrafo an der 230V Wicklung gemacht. Messgerät Wayne Kerr Magetic Analyser 3260B (Die angegebenen Spannungen liegen tatsächlich am Prüfling an) 20Hz@1V@0Bias 222Hy. 1mA Bias: 28.5Hy ; 5mA Bias 5.75Hy L bei 20Hz@0.1V@0Bias: 70Hy L bei 20Hz@10V@0Bias: 420Hy Ringkerntrafo nur Parafeed. Alles andere funktioniert nicht einwandfrei. Gruss Heinz |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#81

erstellt: 22. Sep 2023, 11:39

|

|||||||||

|

Danke, Heinz - mit diesen Meßwerten kann man was anfangen. Grüße Herbert |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#82

erstellt: 22. Sep 2023, 17:36

|

|||||||||

|

Servus Steffen,  https://patentimages...DE102009003582A1.pdf https://patentimages...DE102009003582A1.pdfDas Patent wurde am 30.08.2012 erteilt, ist wohl aber inzwischen mangels gezahlter Gebühren verfallen (reguläres Verfallsdatum wäre der 07.03.2029. Grüße Herbert |

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#83

erstellt: 23. Sep 2023, 00:55

|

|||||||||

|

Servus Herbert, oh, für die (sekundärseitige) DC-Offsetkompensation als Nachregelung gibt es sogar ein Patent ... sehr interessant. Danke für den Link.  So eine automatische Regelung war mir bei dem SE-KHV mit 6n6p und den RKT als Idee auch schon mal im Kopf "umhergegeistert" So eine automatische Regelung war mir bei dem SE-KHV mit 6n6p und den RKT als Idee auch schon mal im Kopf "umhergegeistert"  , ich habe es dann aber doch bei einer festen Biaskompensation per CCS belassen. , ich habe es dann aber doch bei einer festen Biaskompensation per CCS belassen.  Das System scheint dann aber in der konkreten Umsetzung doch eine aufwändige Sache zu werden, die den Aufwand des eigentlichen Röhrenverstärkers bei weitem übertrifft, fürchte ich. Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 23. Sep 2023, 01:00 bearbeitet] |

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#84

erstellt: 23. Sep 2023, 22:16

|

|||||||||

Hallo Heinz, hab vielen Dank für das Vermessen des 50-VA-RKT  , mir fehlt leider die Ausrüstung so etwas Messen zu können, daher bin ich um so dankbarer, wenn ich hier im Forum Unterstützung erhalte. , mir fehlt leider die Ausrüstung so etwas Messen zu können, daher bin ich um so dankbarer, wenn ich hier im Forum Unterstützung erhalte.  Der Einbruch der Induktivität des RKT durch einen DC-Anteil ist ja in der Tat "erschreckend". Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 23. Sep 2023, 22:18 bearbeitet] |

||||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#85

erstellt: 24. Sep 2023, 19:24

|

|||||||||

|

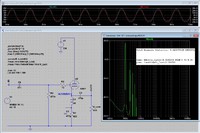

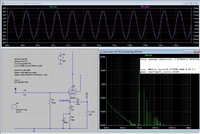

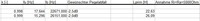

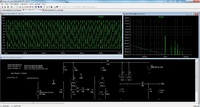

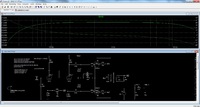

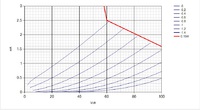

Moin, Ja, der Steffen hat mich wieder mal infiziert... Diesmal mit Pencil-Röhren. Nach dem nun Röhren eingetroffen sind und schon einige Stunden eingebrannt sind will ich hier mal meine Ergebnisse teilen. Die 5902 habe ich von Jan Wüsten (FragJanZuerst)... sind welche von Tung Sol in hübschen Telefunken-Kartons... Glaube auch nicht, daß TFK mal 5902 gebaut hat... wohl eher EL71. Dann hatte ich bei TubeTown 6112 bestellt... Oh Wunder (tüte), geliefert wurden 6948 von Sylvania... Also zu guter Letzt doch noch  Raketenwissenschaften! Raketenwissenschaften!Die Dinger eingebrannt und Kennlinien aufgenommen (Mit Kennlinien aus Datenblättern kann man selten zutreffende Modelle erstellen... zumindest nicht, wenn man auch das Klirrverhalten simulieren will.) Die 6948 ist eine so tolle Röhre, daß ich zu den bestellten 6 Stück gleich noch 10 nachbestellt habe. Hier Kennlinien von 5902:  Nicht ganz 100% aber da, wo die Lastgerade liegt doch sehr zutreffend. Gleiches für die 6948:  Mit den gewonnenen Modellen Schaltungen gebastelt. Hier zunächst der Entwurf für meine HD800:  Warum hängen da wohl 250Ohm statt 300Ohm als Last dran? Und wieso ist das auf 9Vpp Ausgangspegel abgestimmt, wo doch 12Vpp ohne Clipping an den Sennheisern möglich sind? So werde ich also für mich aufbauen. Und wegen der erschwerten Bedingungen an den AKG mit nur 300mVeff am Eingang:  Da haben wir dann 32Vpp... 200mW an 600Ohm mit <0,1% Klirr (Mit wieder korrekter Verteilung!) Das wird bestimmt besser, als mit jedem Übertrager... Und dicke Wima-Klötze kann man ja schwarz machen und hübsch an Deck hinter den Röhren anordnen... sieht dann aus wie Übertrager. Diese Schalte könnte man durch Variation des Gegenkoppelungswiderstandes auch an 300 oder 250 oder sogar 32 Ohm anpassen... Mir persönlich ist da etwas zu wenig Klirr am Start. Gruß, Matthias |

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#86

erstellt: 25. Sep 2023, 19:02

|

|||||||||

Servus Matthias, Wow da hast Du mich ja echt überrascht. Die zweite Schalte, macht ja genau das, was ich als KHV für meine "tauben" AKG's brauche und das sogar ganz ohne Wickellei bzw. Ausgangsübertrager und noch dazu mit den kleinen Bleistiftröhren.    Hab vielen Dank für das Tüfteln und Simulieren.    Ich denke genaus so werde ich das Ganze aufbauen.  Die 6948 scheint der 6112 sehr ähnlich zu sein (bei µ=70), bei den Angaben zum Heizstrom unterscheiden sich die beiden Röhren etwas, die 6948 ist mit 350mA angegeben, die 6112 mit 300mA (beide 6,3V). Dazu gleich noch eine Frage in die Runde ...  Zu Serien bzw. Parallelheizung ist im Datenblatt nichts angegeben. Könnte man die Heizung von zwei dieser Bleistifröhren evt. in Serie schalten? Und was meint ihr in Bezug auf DC-Heizung ... Ist eine DC-Heizung evt, nur der Vorstufenheizung empfehlenswert? Die Pins sind ja bei den Bleistiftröhren enger beieinander als bei ihren größeren Brüdern mit Novalsockel. @Matthias: Was meinst Du in Bezug auf einen passenden Trafo. ...  Grob überschlagen "Pi x Daumen" brauche ich: Grob überschlagen "Pi x Daumen" brauche ich: 2 x 350mA = 700mA 4 x 450mA = 1800mA => 2,5 A -> 15,75 VA 165V x sqrt(2) = 233V - sieb (30V) = 200V UB => 233V x 38 mA = 8,8 VA Der TRA200 von Jan reicht für eine AC-Heizung aus, allerdings ist die Hochvoltwicklung etwas "dicke" mit 230V und noch mal 20V. Selbst wenn ich die 20V von den 230V abziehe habe ich noch 210V x sqrt(2) - 1,4V = ca. 295 Volt DC am Ladeelko. Ich hätte aber noch einen 50VA RKT vom Sparbrötchen-Projekt übrig, den ich damals sekundärseitig umgewickelt hatte, den könnte ich anpassen. Im "Sparbrötchen" hatte dieser RKT mir seltsamerweise mehr Störeinstrahlungen in die Vorstufenröhren (ECC83) gebracht als der TRA200 von Jan, obwohl beide Trafos im Test ca. 25 cm weit entfernt angeordnet waren von den Röhren. Ich werde mich die Tage dann auch gleich mal ans Bestellen machen.  Beste Grüße  Steffen PS: Achja.. Was mir noch aufgefallen war ... Der Kathodenfolger unter Einsatz von zwei parallelgeschalteten Triodensystemen ist dann auch ein fairer Vergleich in Bezug auf die "neumodischen" Totem-Pole-Anordnungen, wie den WCF, den m-Follower oder die SRPP-Schaltung, die ihererseits ja ebenfalls zwei Triodensysteme erfordern. Daher "hinken" oft gemachte Gegenüberstellungen, die die "neumodischen" Totem-Pole-Anordnungen mit dem klassichen Kathodenfolger, der üblicherweise nur aus einem Triodensystem besteht, bzw. sind unfair. PSS:

Das bezieht sich sicher auf die Schaltungen in  #40. Kannst Du das evt. genauer erklären? #40. Kannst Du das evt. genauer erklären?  [Beitrag von Ste_Pa am 26. Sep 2023, 01:59 bearbeitet] |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#87

erstellt: 25. Sep 2023, 19:08

|

|||||||||

|

Nachdem ja jetzt wohl trafolos gebaut wird: Sind dann die weiteren Ergebnisse meiner letzten, weitgehend abeschlossenen Trafomessungen (120[VA] RKT (2 x 115[V] / 2 x 9[V]) L und |Z| DC-frei mit 10[mVeff] und 500[mVeff] Pegel sowie L und |Z| mit 500[mVeff] bei DC mit 1,5[mA], 3[mA] und 10[mA]) - aufbereitet und dokumentiert - überhaupt noch interessant? (die sind bei bei DIESEM Trafo bei weitem nicht so demoralisierend wie die Ergebnisse von Heinz mit seinem 50[VA]-Trafo). Und, nein, keine Sorge: Das ist keine weggeschmissene Zeit - ich brauch' diese Daten im wesentlichen auch für die ersten Planungsschritte eines Projekts (mit 4 bis 8[Ohm] Lastimpedanz bei einem Leistungsniveau von ~ 20[W]), welches ich gaaanz vielleicht irgendwann mal angehen werde (ich hab's damit überhaupt nicht eilig). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 25. Sep 2023, 19:16 bearbeitet] |

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#88

erstellt: 25. Sep 2023, 19:20

|

|||||||||

|

Servus Herbert, na selbstverständlich sind Deine Messungen interessant für mich, hochinteressant sogar.  Ich bastele ja immer auch (oder gerade), um Neues zu lernen und auszuprobieren. Und es ist auch keinesfalls gesagt, dass ich nicht auch noch einen KHV mit den niedlichen RKT, die Du gerade auf dem Messtisch hast, baue. Ich bastele ja immer auch (oder gerade), um Neues zu lernen und auszuprobieren. Und es ist auch keinesfalls gesagt, dass ich nicht auch noch einen KHV mit den niedlichen RKT, die Du gerade auf dem Messtisch hast, baue.  Ein Vorteil an KHV ist ja, dass sie nicht so groß sind und daher (vergleichsweise) wenig Platz in meiner kleinen "Hütte" beanspruchen. Und wie sagt man nicht so schön beim Lautsprecherbau... "nach dem Bau ist vor dem Bau" oder so ähnlich ... das kann man auch auf KHV übertragen. Ein Vorteil an KHV ist ja, dass sie nicht so groß sind und daher (vergleichsweise) wenig Platz in meiner kleinen "Hütte" beanspruchen. Und wie sagt man nicht so schön beim Lautsprecherbau... "nach dem Bau ist vor dem Bau" oder so ähnlich ... das kann man auch auf KHV übertragen.  Auch bin ich immer sehr erfreut und auch dankbar, dass ich hier im Forum so viel Input bekomme, gerade auch was Messungen (besonders in Verbindung mit Interpretationen der Messergebnisse) anbetrifft. Ich denke es sind nicht so viele Leute in der Lage überhaupt solche Messungen durchzuführen. Daher auch an Dich noch mal vielen vielen Dank dafür, dass Du Dich hier in den Thread (aber auch sonst im Forum) so einbringst. Es ist keinesfalls selbstverständlich (gerade in den heutigen Zeiten) so viel Arbeitszeit zu investieren, "nur" um anderen zu helfen und auch der Allgemeinheit Interessantes als Leseartikel frei zur Verfügung zustellen.    Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 26. Sep 2023, 02:04 bearbeitet] |

||||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#89

erstellt: 25. Sep 2023, 22:14

|

|||||||||

|

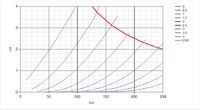

Moin, @Herbert,

Aber sicher doch! Erkenntnisgewinn ist nie umsonst. Ich habe mich sogar schon mit der Variante PP mit 5902 an den RKT näher befasst:  Da habe ich mal den von Dir vorn verlinkten  RKT angenommen. RKT angenommen.Ich habe ja mit RKT nicht viel am Hut, könnte mir aber vorstellen, daß das doch irgendwie geht. Aufgemessen habe ich da nicht all zu viel, nur hier, eine 50VA Variante primär... mit Gleichstromvorbelastung...  Gemessen mit dem folgendem Meßaufbau:  Wie man sieht, bricht die Induktivität (Impedanz) mit nur geringem Gleichstrom völlig zusammen. Also die "worst case" Betrachtung mit nur 35H primär (8,75 x 2 x 2) mit Übersetzung von 5,22:1. Und das würde sicher zufriedenstellend funktionieren, wenn man denn den Koppelfaktor des 115/115V zu 22/22V ermitteln würde und dieser größer 0,995 ausfallen würde. Und genau das glaube ich nämlich nicht. Bei so vielen Windungen sekundär wird auch die enorm große Wickelungsfläche eines RKT nicht ausreichen, eine Schachtelung der primären und sekundären Windungen abzubilden. Und genau da müßte sich jemand opfern und solch einen Trafo beschaffen und ausmessen. Daß das Ganze mit 38:1 Übersetzungsverhältnis an 8Ohm funktioniert glaube ich gern, aber mit 5,22:1 an 600Ohm... nö, nicht wirklich. Mein Bein schickt mich ins Bett, morgen mehr. Gruß, Matthias |

||||||||||

|

Adrian_Immler

Ist häufiger hier |

#90

erstellt: 26. Sep 2023, 07:44

|

|||||||||

Dem kann ich nur beipflichten! Die 6948, für militärischen Einsatz in Raketen und Artillerie gedacht, vereint in sich das Beste/Hochwertigste was die (westliche) Welt damals an Röhrentechnik zu bieten hatte. Preis war ja nebensächlich. Diese Röhre kannst du bedenkenlos an die Wand schmeissen, es wird ihr nichts anhaben! Für mich war sie die ideale Röhre, um anhand gemessener Daten mein Röhrenmodell zu entwicklen, weil sie bestmöglichst von Schmutzeffekten befreit ist, die preiswerte Röhren womöglich noch mitbringen. Lieber Gruss, Adrian |

||||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#91

erstellt: 26. Sep 2023, 22:31

|

|||||||||

|

Moin, @Adrian,

Na das klingt doch sehr gut. Dann hast Du ja sicher schon einige Modelle dazu entworfen. Kleine Bitte, wenn Du mal eine Hand frei hast... Wie Du im letzten Post sehen kannst ist die Passung des Modells mit PaintKit nicht wirklich perfekt hin zu bekommen. Ein iX Modell aus den folgenden Kennlinien wäre schön:   Beide Messungen stammen von der gleichen Röhre... mit etwas unterschiedlicher "Auflösung". Die Gitterströme könntest Du ja aus Deinen Messungen nehmen. @Steffen,

Leider nein. Du brauchst ca. 200V/52mA je Kanal für diese Schaltung. Da Du ja Sand in der Schaltung nicht scheust, könnte ja da ein Silikon-Spannungsregler die überschüssige Spannung verbraten. Hier mein momentanes Modell der 6948: .SUBCKT 6948_3 1 2 3 ; Plate Grid Cathode + PARAMS: CCG=3P CGP=1.5P CCP=2P RGI=2000 + MU=105.9 KG1=757.8 KP=191.3 KVB=349.9 VCT=0.372 EX=1.54 * Vp_MAX=100 Ip_MAX=3 Vg_step=0.2 Vg_start=0 Vg_count=8 * Rp=100000 Vg_ac=0.421 P_max=0.5 Vg_qui=-0.635 Vp_qui=64.6 * X_MIN=110 Y_MIN=27 X_SIZE=615 Y_SIZE=385 FSZ_X=1365 FSZ_Y=682 XYGrid=true * showLoadLine=y showIp=y isDHT=n isPP=n isAsymPP=n showDissipLimit=n * showIg1=n gridLevel2=n isInputSnapped=n * XYProjections=n harmonicPlot=n harmonics=y *---------------------------------------------------------------------------------- E1 7 0 VALUE={V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+(VCT+V(2,3))/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))} RE1 7 0 1G ; TO AVOID FLOATING NODES G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1} RCP 1 3 1G ; TO AVOID FLOATING NODES C1 2 3 {CCG} ; CATHODE-GRID C2 2 1 {CGP} ; GRID=PLATE C3 1 3 {CCP} ; CATHODE-PLATE D3 5 3 DX ; POSITIVE GRID CURRENT R1 2 5 {RGI} ; POSITIVE GRID CURRENT .MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N) .ENDS *$ und das für die 5902 als Triode: .SUBCKT 5902_3 1 2 3 ; Plate Grid Cathode + PARAMS: CCG=3P CGP=1.4P CCP=1.9P RGI=2000 + MU=5.09 KG1=2531.2 KP=23.9 KVB=0 VCT=-0.0124 EX=1.57 * Vp_MAX=150 Ip_MAX=40 Vg_step=5 Vg_start=0 Vg_count=9 * Rp=2200 Vg_ac=8.7 P_max=4 Vg_qui=-9.5 Vp_qui=90 * X_MIN=95 Y_MIN=30 X_SIZE=644 Y_SIZE=385 FSZ_X=1357 FSZ_Y=660 XYGrid=true * showLoadLine=y showIp=y isDHT=n isPP=n isAsymPP=n showDissipLimit=y * showIg1=n gridLevel2=n isInputSnapped=n * XYProjections=n harmonicPlot=n harmonics=y *---------------------------------------------------------------------------------- E1 7 0 VALUE={V(1,3)/KP*LOG(1+EXP(KP*(1/MU+(VCT+V(2,3))/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))} RE1 7 0 1G ; TO AVOID FLOATING NODES G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1} RCP 1 3 1G ; TO AVOID FLOATING NODES C1 2 3 {CCG} ; CATHODE-GRID C2 2 1 {CGP} ; GRID=PLATE C3 1 3 {CCP} ; CATHODE-PLATE D3 5 3 DX ; POSITIVE GRID CURRENT R1 2 5 {RGI} ; POSITIVE GRID CURRENT .MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N) .ENDS *$ Zur 6948 könnte der Adrian vielleicht Besseres liefern. Die 5902 verhält sich als Triode aufgemessen etwas anders als das i3-Modell vom Adrian... vielleicht ist das ja aus Datenblattkennlinien abgeleitet. Ich würde diese Röhre zum besseren Gelingen auch noch mal als Pentode bei unterschiedlichen G2-Spannungen aufmessen... @Herbert, Ich habe mich jetzt "geopfert" und zwei kleine RKT 115V/115V zu 24V/24V bestellt. Ich werde diesen dann mit meiner primitiven Messmethode auf den Pelz rücken... mal sehen, was dabei heraus kommt. Also ist das Thema RKT als Übertrager für mich noch lange nicht vom Tisch. Gruß, Matthias |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#92

erstellt: 27. Sep 2023, 11:09

|

|||||||||

|

Servus Matthias,

bei mir auch nicht - nur hab' ich derzeit leider nicht die großen, langen, zusammenhängenden Zeitblöcke, die es zur Komplettierung, Dokumentation und Interpretation der "Meßorgien" bräuchte. Vor allem möchte ich irgendwann mal dahinterkommen, woher die zum Teil signifikanten Unterschiede (und ich rede hier wirklich nicht von "nur" 10 oder 20%) bei den einzelnen Meßverfahren und Betrachtungsweisen kommen und welches das (in der Praxis und in einer einfach verständlichen, praxisanwendbaren mathematischen Beschreibung) "richtigste" für Ausgangsübertrageranwendungen ist. Da diese Ergebnisse aber als Basis für ein sich in der "Denkschleife" im Anfangsstadium befindliches Langzeitprojekt (das sich dann idealerweise auch irgendwann mal duplizieren lassen sollte) recht essentiell sind, bleibe ich da dran. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 27. Sep 2023, 11:15 bearbeitet] |

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#93

erstellt: 27. Sep 2023, 22:01

|

|||||||||

|

Hallo Zusammen, kann mir evt. noch Jemand sagen, ob ich diese Bleistiftröhren auch in Serie heizen könnte? In den Datenblätter steht dazu nichts explizit. Pentode 5902 [  Datenblatt] Datenblatt]Doppeltriode 6112 [  Datenblatt] Datenblatt]Doppeltriode 6948 [  Datenblatt] Datenblatt]Und ist DC-Heizung der Vorröhren angebracht, weil die Pins bei den kleinen Röhren enger zusammen liegen als bei Noval / Oktal? Beste Grüße Steffen @Matthias, Dank Dir für die Modelle.  Dann kann ich Deine Schalte aus #85 auch hier simulieren. Dann kann ich Deine Schalte aus #85 auch hier simulieren.  Mit der Stromaufnahme der Anoden habe ich mich dann ja doch gewaltig verschätzt. 200V@104mA für beide Kanäle sind dann ja doch deutlich mehr als die von mir angenommenen ca. 200V@40mA.  Ich denke da werde ich dann doch den 50-VA-RKT, den ich noch hier habe, umwickeln.  Zirka 10 Watt im Silizium verheizen mag ich nicht wirklich. Aber das ist kein Problem, Ringkerne umwickeln bin ich ja gewohnt und Kaptonband liegt auch noch hier.  [Beitrag von Ste_Pa am 28. Sep 2023, 02:36 bearbeitet] |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#94

erstellt: 28. Sep 2023, 08:57

|

|||||||||

|

Servus Steffen,

Bei der 5902 würde ich sagen: Nein - weil da die nächsten Nachbarpins des Steuergitters beide Kathodenpotential führen (also sehr niederohmig sind). Bei den beiden anderen Typen weiß ich es (mangels eigener Erfahrung) nicht - immerhin liegt da jedes Gitter direkt neben einem Heizungspin. Für höchstmögliche Fremdspannungsabstände (die je bei einem KHV vielleicht noch notwendiger sind als bei einem Lautsprecherverstärker) ist da möglicherweise eine gut gesiebte DC-Heizung nicht völlig verkehrt. "Gut gesiebt" heißt in diesem Zusammenhang, daß vielleicht eine verbrummte, nicht geregelte Gleichspannung mit dem damit einhergehenden, hohem Oberwellenanteil noch schlechter ist als sinusförmige 50[Hz].... Zur Serienheizung (ich hab' jetzt die Datenblätter nicht im Detail studiert): Wenn in den Datenblättern eine kontrollierte Anheizzeit unter einem weiten Umgebungstemperaturbereich (der bei "outdoor"-Anwendungen auch Minusgrade einschließt) spezifiziert ist und diese Anheizzeit bei allen in Serie zu schaltenden Röhren identisch ist, kann man sie in Serien heizen - ansonsten würde ich das nicht tun. Was man bei Bleistiftröhren nicht vergessen sollte: Diese Röhrenbauart wurde meiner Kenntnis nach nicht in Consumer-Elektronik, sondern in (ggf. "mission critical") professionellen Geräten (siehe z.B. der Flugfunkempfänger oder die Raketentechnik) eingesetzt. Und da konnte man es überhaupt nicht brauchen, wenn wegen eines durchgebrannten Heizfadens dann gleich mehrere Röhren ausfallen und das Gerät damit in größerem Umfang funktionsuntauglich wird - und damit verbietet sich Serienheizung eigentlich. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 28. Sep 2023, 09:08 bearbeitet] |

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#95

erstellt: 29. Sep 2023, 14:45

|

|||||||||

|

Servus Herbert, Dank Dir für Deine Antworten. Zur Anheitzeit habe ich in den Datenblättern nichts finden können, dafür Angaben zur max. Flughöhe, Umgebungsstrahlung, Aufprall-Beschleunigung, Ermüdung (Beschleunigung der Atmung über längere Zeiträume).  Ich denke, ich werde es dann bei der Heizung mit 6,3V belassen, besonders Dein letzter Satz spricht deutlich gegen die Serienheizung. Ob DC für die Vorröhren nötig ist, werde ich wohl ausprobieren müssen. Die DC-Heizerei gelang bei meinen Aufbauten bisher am besten, mit dem LM317 als CCS (da hat man einen Softstart automatisch mit sehr wenig Aufwand). Einen LM317 als Spannungsregler habe ich aber auch schon oft in DC-Röhrenheizungen gesehen. Es gibt allerdings auch oft Stimmen, die auf "Sand"-Regler in der DC-Heizung nicht gut zu sprechen sind. Vorteilhaft aus meiner Sicht wäre, dass man die Elkokapazität (und damit die Ladespitzen) durch den Regler niedrig hält. Ein Mittelweg wäre evt. ein Kapazitätsmultiplizierer auf Basis einen MOSFESTs. Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 29. Sep 2023, 14:46 bearbeitet] |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#96

erstellt: 29. Sep 2023, 15:01

|

|||||||||

|

Servus Steffen,

ich denke, da sollte man die Kirche im Dorf lassen: Solange mit indirekt geheizten Röhren gearbeitet wird und der Signalweg nicht über die Halbleiter geht / gehen kann (und der Signalweg kann bei wechselstrommäßig praktisch auf Nullpotential liegenden Kathoden das DC-Halbleiter-Heiznetzteil nicht erreichen), ist die "Sand-Phobie" aus meiner Sicht unbegründet. Ich persönlich meine, daß man heutzutage, wenn man Röhrenverstärker baut, da schon moderne Techniken / Technologien verwenden sollte, wo es angebracht ist - also: Röhren im Signalweg (wegen des häufig als besser empfundenen Klangs) und Halbleiter in der Stromversorgung bzw. in der Steuerung des Geräts.

Wie sagen die Amis so schön: "There is no free lunch". Und bei niedrigen Kapazitäten (sowie ohne den Energiespeicher einer echten Drossel) erkauft man sich das halt mit einer recht großen erforderlichen DC-Eingangsspannung in die Halbleiterei (die untere Brummspannungsspitze an der unteren Netzspannungstoleranzgrenze ist da das Auslegungskriterium) sowie mit einer Mords-Brummspannung, die der Kapazitätsmultiplizierer / Gyrator wegbügeln muß - und der wird diese anfallende, beträchtliche Verlustleistung natürlich mit deutlicher Erwärmung quittieren. Auch Kombinationstechniken sind denkbar, um die Ladestromspitzen des C-Eingangs (und den damit einhergehenden Oberwellengartenzaun) klein zu halten: Ich werde z.B. bei meinem Gedankenprojekt für das Anodennetzteil eine Kombination aus Drosseleingang mit sehr kleinem Lade-C (WIMA DC-Link) und darauffolgender 5[H] Drossel verwenden, auf die ein Gyrator mit wenig Spannungsabfall folgt, bevor es in den eigentlichen (relativ großen) Siebelko geht (der der wesentliche Teil des Signalwegs im Netzteil ist). Ziel ist hier, die Brummspannung recht weit runterzubringen - das ist sportlich, weil die Last auf der Anodenschiene 300[mA] (A-Betrieb) beträgt. In der Simulation sieht das aber schon sehr gut aus. Zu erwähnten 5[H] (300[mA], 87[Ohm], EI66-Kern, Typ D05-300,  https://www.die-wuestens.de/kb/D05-300.jpg) Drossel sei noch gesagt: Da liegen bereits zwei Stück hier rum, die ich vor kurzem bei Jan Wüsten gekauft habe (Neufertigung, EUR 28,44 / Stück). Dieses Teil macht optisch, verarbeitungstechnisch und auch von den Meßdaten her einen recht ordentlichen Eindruck. Das hilft Dir so bei Deinem Heizungsthema natürlich nicht direkt weiter, weil Du da eine viel niederohmigere Drossel mit viel weniger Heinrichen bräuchtest - aber vielleicht gibt's ja irgendwo solche Heizdrosseln für DC-Heizung zu kaufen. https://www.die-wuestens.de/kb/D05-300.jpg) Drossel sei noch gesagt: Da liegen bereits zwei Stück hier rum, die ich vor kurzem bei Jan Wüsten gekauft habe (Neufertigung, EUR 28,44 / Stück). Dieses Teil macht optisch, verarbeitungstechnisch und auch von den Meßdaten her einen recht ordentlichen Eindruck. Das hilft Dir so bei Deinem Heizungsthema natürlich nicht direkt weiter, weil Du da eine viel niederohmigere Drossel mit viel weniger Heinrichen bräuchtest - aber vielleicht gibt's ja irgendwo solche Heizdrosseln für DC-Heizung zu kaufen. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 29. Sep 2023, 15:22 bearbeitet] |

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#97

erstellt: 29. Sep 2023, 19:01

|

|||||||||

|

Servus Herbert, Dank Dir wieder für die ausführlichen Antworten.   "There is no free lunch" scheint tatsächlich sehr gut zu passen. Drosseln hatte ich bislang ja stets "verschmäht", weil groß, schwer und teuer. Allerdings sind mir die eigentlichen Vorteile, die Du auch angesprochen hast (kleinere Ladestromspitzen, weil kleinere Kapazität des Ladeelkos ausreicht), erst jetzt bewusst geworden. Bei DC-Röhrenheizungen habe ich Drosseln bislang allerdings noch nicht gesehen, das wird wohl vermutlich an den Kosten der Drosseln liegen und den vergleichsweise hohen Heizströmen. Ich habe mal kurz recherchiert. ...  Lundahl baut so etwas, die  LL1638 (300 - 800mA / 1 bis 2,5H / RDC: 9Ohm / 1,35kg / 93€) zum Beispiel. Als "Sparvariante gebe es evt. noch die LL1638 (300 - 800mA / 1 bis 2,5H / RDC: 9Ohm / 1,35kg / 93€) zum Beispiel. Als "Sparvariante gebe es evt. noch die  Hammond 155T (0,5H / 300mA / 30R / 11,40€). Davon müsste ich aber zwei parallel schalten (die beiden 6112 brauchen zusammen ja 600mA, im Falle der 6948 wären es 700mA) und ob die dann übrig bleibenden 0,25 Heinriche noch Etwas bewirken, weiß ich leider nicht. Allerdings würde ich bei den Hammonds 9V "vernichten", bei den Lundahls 5,4 V. Hammond 155T (0,5H / 300mA / 30R / 11,40€). Davon müsste ich aber zwei parallel schalten (die beiden 6112 brauchen zusammen ja 600mA, im Falle der 6948 wären es 700mA) und ob die dann übrig bleibenden 0,25 Heinriche noch Etwas bewirken, weiß ich leider nicht. Allerdings würde ich bei den Hammonds 9V "vernichten", bei den Lundahls 5,4 V.  Drosseln in Audio-Netzteilen scheinen auch bei der "Sand"fraktion noch eingesetzt zu werden. Ich hatte  hier in einen Netzteil für den beliebten DIY-Amp SymAysm einen Betrag gefunden, wenngleich dort Drosseln im mH-Bereich verwendet wurden. In der gezeigten PSU-Designer-Simulation macht die Drossel aber schon sichtbare Unterschiede. hier in einen Netzteil für den beliebten DIY-Amp SymAysm einen Betrag gefunden, wenngleich dort Drosseln im mH-Bereich verwendet wurden. In der gezeigten PSU-Designer-Simulation macht die Drossel aber schon sichtbare Unterschiede. Da wir jetzt eh beim "Drumherum" des KHV mit Bleistiftröhren sind. ... Ich war die Tage auch schon ein wenig am Schauen, wo ich die Bauteile so her bekomme ...  Du hattest in Bezug auf Netzteile WIMA-DC-Link genannt, Matthias nimmt auch gern "Wima-Klötze" ... Du hattest in Bezug auf Netzteile WIMA-DC-Link genannt, Matthias nimmt auch gern "Wima-Klötze" ...  Mir geht es um den Auskoppel-Kondensator (und auch den C im GK-Zweig, den ich auch aus Sicherheitsgründen auch für 250V auslegen möchte) des KHV. Bei Reichelt habe ich MKS4-250 gefunden mit 22µF (  Klick), 33 µF leider nicht oder ich müsste "Stückeln". Klick), 33 µF leider nicht oder ich müsste "Stückeln".Bei Völkner (identisch mit digitalo) gibt es Panasonic ECQ-E2475JF mit 4.7 µF 250V/DC (  Klick) zu einem sehr günstigen Kurs. Ich müsste hier zwar mehrere parallel schalten, platzmäßig (bezogen auf das Gesamtvolumen) macht es aber kaum einen Unterschied zum "WIMA-Klotz", würde mich aber nur ca. die Hälfte an Euronen kosten. Spricht irgendetwas Gravierendes gegen die Panasonics, bzw. haben die WIMA MKS Vorteile, die wichtig sind? Klick) zu einem sehr günstigen Kurs. Ich müsste hier zwar mehrere parallel schalten, platzmäßig (bezogen auf das Gesamtvolumen) macht es aber kaum einen Unterschied zum "WIMA-Klotz", würde mich aber nur ca. die Hälfte an Euronen kosten. Spricht irgendetwas Gravierendes gegen die Panasonics, bzw. haben die WIMA MKS Vorteile, die wichtig sind? Als nächstes wäre noch der (gemeinsame) Kathodenwiderstand der beiden 5902.  Verheizt werden ca. 7,5 Watt, der Potentialunterschied beträgt ca. 122 Volt. Gefunden habe ich nun Hochlastwiderstände im Keramikgehäuse ( Verheizt werden ca. 7,5 Watt, der Potentialunterschied beträgt ca. 122 Volt. Gefunden habe ich nun Hochlastwiderstände im Keramikgehäuse ( z.B.), Drahtwiderstände im Metallgehäuse ( z.B.), Drahtwiderstände im Metallgehäuse ( z.B.) und Hochlastwidersatände im TO220-Gehäuse ( z.B.) und Hochlastwidersatände im TO220-Gehäuse ( z.B.). Letztere findet man oft unter der Bezeichnung Dickschichtwiderstand. Die letzten beiden Typen kann ich auf Kühlkörpern befestigen. Gibt es sonst Punkte, die für oder gegen eine Widerstandsart für meinen Zwecke als Kathodenwiderstand im KHV sprechen? z.B.). Letztere findet man oft unter der Bezeichnung Dickschichtwiderstand. Die letzten beiden Typen kann ich auf Kühlkörpern befestigen. Gibt es sonst Punkte, die für oder gegen eine Widerstandsart für meinen Zwecke als Kathodenwiderstand im KHV sprechen? Beste Grüße  Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 30. Sep 2023, 04:57 bearbeitet] |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#98

erstellt: 30. Sep 2023, 10:55

|

|||||||||

|

Servus Steffen,

Drosseln machen - an der richtigen Stelle und mit Bedacht eingesetzt - auch heute noch durchaus Sinn. Es gibt ja nicht nur Röhrenverstärker.....z.B. in der Industrie (Antriebstechnik) sind Drosseln auch heute noch gang und gäbe (und, nein, ich rede jetzt nicht von EMV-Bauelementen, sondern von funktional wirkenden Drosseln) .

Das mit dem "mH-Bereich" ist dort auch klar: Kleine Spannungen und (vergleichsweise) große Ströme bilden einfach ein viel niedrigeres Impedanzniveau ab als z.B. Anodenspannungsversorgungen - und da kann es dann schon sein, daß da vergleichsweise kleine Induktivitäten im Bereich von einigen zehn bis hundert Millihenry auch bei Netzfrequenz zum Ziel führen. Allerdings (etwa gleiches Leistungsniveau vorausgesetzt): Viel kleiner und leichter werden auch diese "Niederspannungs"drosseln nicht, weil ja der Drahtquerschnitt beachtlich zunehmen muß - und auch der Kern der durch die Leistung verursachte Magnetisierung verkraften muß.

Bei mir hat das einen einfachen Grund: Ich kenne die Dinger etwas (da Antriebstechnikbauelemente). Und da sind (neben Kapazität und Spannungsfestigkeit) für mich zwei Eigenschaften wichtig: Hohe Stromtragfähigkeit (= niedriger ESR) und geringe Kapazitätstoleranz. Die hohe Stromtragfähigkeit ist für Röhrenverstärker nicht so wichtig - eine geringe Kapazitätstoleranz für den Ladekondensator von CLC-Netzteilen dagegen schon, weil: Der Kapazitätswert des Ladekondensators VOR der Drossel steuert direkt die am Siebkondensator HINTER der Drossel anliegende Höhe der Gleichspannung (und die Brummspannungsgröße) - und da sind die großen Kapazitätstoleranzen von Elkos beim Einsatz als Ladekondesator u.U. kontraproduktiv. Den "DC-Link MKP4" gibt's z.B. mit Kapazitätstoleranzen von 5% - ich persönlich kenne keine Standard-Elkos, die eine 5%-ige Kapazitätstoleranz (insbesondere auf der Langzeitschiene) halten können. Bei meinem Gedankenprojekt ist außerdem auch die Differenz der Spannungen zwischen Lade- und Siebkondensator wichtig (weil ich zwei unterschiedlich große Betriebsspannungen mit völlig unterschiedlichen Belastbarkeiten brauche, deren Verhältnis zueinander sowie deren Größe am Siebkondensator halbwegs vorhersehbar sein sollte) - deswegen spielt bei mir die recht genaue Einhaltung eines Sollkapazitätswertes des Ladekondensators durchaus eine Rolle.

Ich persönlich nehme mal an, daß es (bei korrekter Dimensionierung für den KHV-Zweck auch (sicherheitstechnisch einwandfreie) Kondensatoren anderer, gut beleumundeter Hersteller tun - es muß also wohl nicht in jedem Fall WIMA DC-Link sein. Außerdem kann man ja am Kopfhörerausgang (direkt parallel zum Kopfhörer) noch einen VDR von einigen zehn Volt als "Notbremse" installieren - diese Dinger weisen in aller Regel Kapazitätswerte im unteren einstelligen Nanofarad-Gebiet auf.

Ein korrekt dimensionierter Kühlkörper dürfte bei ~ 7,5[W] Verlustleistung für niedrige Temperaturen und ein langes Geräteleben bei beiden Widerstandsarten empfehlenswert sein. Ansonsten spricht aus meiner Sicht nichts gegen beide Widerstandsarten: Der zementierte Widerstand Bauart "Vitrohm" und der goldene "Dale" sind drahtgewickelt - allerdings spielt die dadurch vorliegende parasitäre Induktivität im Audiofrequenzgebiet keine Rolle. Und auch die TO220-Dickschichtwiderstände sind o.k. - ich weiß allerdings nicht, ob es diese Bauform auch von anderen Herstellern mit höheren Widerstandswerten gibt (ich setze solche Widerstände des Typs "Isa-Plan" in einer etwas anderen Gehäusebauform (Hersteller: Isabellenhütte) als Vierdraht-Strommeßwiderstände zum Messen von Motorstörmen ein:  https://www.isabellenhuette.de/fileadmin/user_upload/PBH.PDF - diese Dinger gibt's bis 100[Ohm], Du bräuchtest allerdings (wenn ich mich nicht verrechnet habe) ~ 2[kOhm]). https://www.isabellenhuette.de/fileadmin/user_upload/PBH.PDF - diese Dinger gibt's bis 100[Ohm], Du bräuchtest allerdings (wenn ich mich nicht verrechnet habe) ~ 2[kOhm]). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 30. Sep 2023, 11:12 bearbeitet] |

||||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#99

erstellt: 01. Okt 2023, 14:11

|

|||||||||

|

Servus Herbert, hab wieder vielen Dank für die ausführlichen Antworten.   Ich denke mal dann werde ich die Panasonic's ordern.  Das mit dem VDR ist eine gute Idee, ich hatte ja sonst immer meine Thyristor-Crowbar am Ausgang, aber die ist doch wieder aufwändiger als ein einzelnen VDR. Auch hattest Du (bei einem anderen Röhren-KHV-Projekt von mir) mal einige kritische Anmerkungen zu den Thyristoren und auch den Sicherungen geschrieben (möglicher Einfluss auf das Nutzsignal). Das mit dem VDR ist eine gute Idee, ich hatte ja sonst immer meine Thyristor-Crowbar am Ausgang, aber die ist doch wieder aufwändiger als ein einzelnen VDR. Auch hattest Du (bei einem anderen Röhren-KHV-Projekt von mir) mal einige kritische Anmerkungen zu den Thyristoren und auch den Sicherungen geschrieben (möglicher Einfluss auf das Nutzsignal). Ähnliche Lastwiderstände in Dickschichtausführung, wie die von Dir gezeigten von ISA-Plan, habe ich von NIKKOHM gefunden (  Klick), auch in höheren Werten. Die TO-247-Gehäuse scheinen mir gänzlich elektrisch isoliert, was Vorteile hätte. Bei der TO-220-Ausführung (2 Stück x Klick), auch in höheren Werten. Die TO-247-Gehäuse scheinen mir gänzlich elektrisch isoliert, was Vorteile hätte. Bei der TO-220-Ausführung (2 Stück x  Klick) weiß ich nicht, ob die metallische Kühlfläche des TO-220-Gehäuses intern elektrisch mit einem Anschlusspin verunden ist. Ist das Gehäuse der "Dales" denn elektrisch isoliert in Bezug auf die Anschlüsse? Klick) weiß ich nicht, ob die metallische Kühlfläche des TO-220-Gehäuses intern elektrisch mit einem Anschlusspin verunden ist. Ist das Gehäuse der "Dales" denn elektrisch isoliert in Bezug auf die Anschlüsse? Die Tage werde ich mich dann ans Bestellen der Teile machen.  Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 01. Okt 2023, 14:21 bearbeitet] |

||||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#100

erstellt: 01. Okt 2023, 17:49

|

|||||||||

|

Servus Steffen,

Die sollten elektrisch isoliert sein.

Wenn damit die axialen, "goldfarbenen" gemeint sind: Ja. Grüße Herbert |

||||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#101

erstellt: 01. Okt 2023, 18:30

|

|||||||||

|

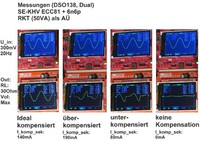

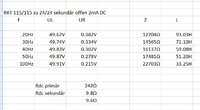

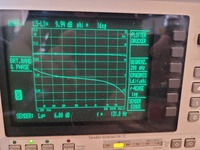

Moin, Es hieß weiter vorn um "erfolgversprechende" Ergebnisse mit RKT an PP-Schaltungen. Dem kann ich mich nur anschließen! Ich habe so einen RKT mit 24/24V sekundär ausgemessen... mit meinen primitiven Mitteln. Herausgekommen ist das:  Was sehen wir da? Selbst bei 2mA DC-Last bleibt die Primärinduktivität recht hoch.  Bei der Übertragung haben wir da einen Anstieg der Sekundärspannung und einen Abfall der Impedanz über die Frequenz... Nett. Das machen die besten Übertrager, die ich kenne, genau so. Davon kann man dann ein Spice-Modell ableiten und dann feststellen, daß das ganz super funktionieren könnte. Also zwei 5902 als PP... und siehe, die Welt wäre rund.  Das wäre dann der nächste Anlauf. Für jetzt habe ich erstmal die Geschichte mit den OTL für die HD800 fertig:    Schaltung:  R5 hat nur noch 10kOhm, weil für beide Vorstufenkanäle... Real gemessen:  Frequenzgang praktisch eine Gerade bei 10dB  Klirr bei 13Vpp  Das macht an den HD800 richtig Lärm... Und klingt richtig gut. Geheizt wird hier übrigens mit AC... mit 2 x 100Ohm Symmetrierung auf Schaltungsmasse... Kein Brumm, kein Rauschen keine Mikrofonie. Bei den 20dB mehr Verstärkung der AKG-Variante würde ich dennoch auf DC-Heizung gehen. Das soll erstmal reichen... Gruß, Matthias |

||||||||||

| ||||||||||

|

|

||||

| Das könnte Dich auch interessieren: |

|

Kopfhörerverstärker Idee GorgTech am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 9 Beiträge |

|

PP-AÜ für EL 34 / KT 88 kmm am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 8 Beiträge |

|

PP Amp mit Doppeltrioden GüntherGünther am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 129 Beiträge |

|

El84 PP Hilfe! odin61 am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 6 Beiträge |

|

KT88 pp Melody - ? theophilos13 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 16 Beiträge |

|

832A PP Verstärker Pfeift chris2178 am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 5 Beiträge |

|

bias EL34 PP driesvds-1 am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 9 Beiträge |

|

GU50 PP 40W - Röhrenverstärker Debugging DenFe am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 35 Beiträge |

|

Kopfhörerverstärker (Röhre) MiataDo am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 8 Beiträge |

|

Was ist besser als 6C33C-PP Justfun am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 4 Beiträge |

Anzeige

Produkte in diesem Thread

Aktuelle Aktion

Top 10 Threads in Röhrengeräte der letzten 7 Tage

- Voodoo oder nicht? Können neue Röhren einen derartigen Unterschied machen?

- Lua 4040 c Klang?

- Telewatt Restaurationsthread

- Trafobaule 300B-Kit: Erfahrungen, Meinungen?

- Masse, aber richtig !

- Meine erste Röhre - Amplifon WT30

- EL34 gegen 6P3S-E = 6L6GC = 5881 tauschen

- AMC CVT 3030, wie gut ist der?

- Audio Note P-Zero Monoendstufen

- Octave Röhrengeräte Thread .

Top 10 Threads in Röhrengeräte der letzten 50 Tage

- Voodoo oder nicht? Können neue Röhren einen derartigen Unterschied machen?

- Lua 4040 c Klang?

- Telewatt Restaurationsthread

- Trafobaule 300B-Kit: Erfahrungen, Meinungen?

- Masse, aber richtig !

- Meine erste Röhre - Amplifon WT30

- EL34 gegen 6P3S-E = 6L6GC = 5881 tauschen

- AMC CVT 3030, wie gut ist der?

- Audio Note P-Zero Monoendstufen

- Octave Röhrengeräte Thread .

Top 10 Suchanfragen

Forumsstatistik

- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )

- Neuestes MitgliedDerSenf

- Gesamtzahl an Themen1.559.639

- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.442