| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie man einen richtig schlechten Dipol baut: | |

|

|

||||

Wie man einen richtig schlechten Dipol baut:+A -A |

|||||||

| Autor |

| ||||||

|

2eyes

Inventar |

#101

erstellt: 26. Mai 2011, 08:45

|

||||||

Herzlichen Dank für die prompte Lieferung.  Es würde sich für Dich wirklich lohnen, eine Lizenz für ARTA zu erwerben.  Ich habe die Frequenzgänge von 0-90° zusanmmengestellt. Bei grün (75°) und blau (90°) bin ich nicht sicher, ob die im Hochton nicht auf dem gleichen Niveau wie gelb (60°) sein müssten.  Man sieht schön, wie der U-Frame bei 60 Hz (und wohl auch knapp unter 200 Hz) durch eine Raummode dreht. In diesem Bereich arbeitet Dein U-Frame durchaus als Dipol. Im weiteren Verlauf bläht sich das Polardiagramm wegen der breiten Schallwand nach Lehrbuch auf. 5 dB Differenz zwischen 0° und 90° kannst Du auch bei geschlossener Box haben. Dann aber im Verlauf deutlich regelmäßiger - sprich besser.

|

|||||||

|

el`Ol

Inventar |

#102

erstellt: 26. Mai 2011, 09:10

|

||||||

|

Aber das mit der erfolgreichen "Rettung" durch das Rohr lässt du mir bitte  Im übrigen habe ich eine Arta-Lizenz. Benutze is es wohl auf dem Niveau der Demo-Version? Mit Polar Response habe ich mich nie sonderlich beschäftigt. Meine Carlssons messen sich da sicher unter aller Kanone, aber mit der Raumabbildung bin ich trotzdem zufrieden. |

|||||||

|

|

|||||||

|

2eyes

Inventar |

#103

erstellt: 26. Mai 2011, 09:12

|

||||||

Da liegst Du leider völlig falsch. Grob gesagt ist ALLES, was zwischen 200 Hz und 2 kHz in Deinem U-frame passiert, die Folge von baffle-diffraction. Unter 200 Hz spielt noch leicht die U-frame Resonanz mit und über ca. 2 kHz "sieht" das Chassis wegen Richtwirkung keine Schallwand mehr.

Um den voll ausgeprägten Dipol-Effekt zu erfassen, müsstest Du das 3-4 fache der effektiven Schallwandbreite entfernt messen. Deine effektive Schallwandbreite wird bei über 1 m liegen. Bei 3 m Entfernung misst Du dann wahrscheinlich schon dicht vor einer Wand. Dann vermasseln Dir aber bereits die Wandreflexionen das Messergebnis. Seit wann ist es Angeberei, ein möglichst präzises Messergebnis vorzeigen zu wollen?  |

|||||||

|

el`Ol

Inventar |

#104

erstellt: 26. Mai 2011, 09:36

|

||||||

Aber in einem Raum zu messen, der nichts mit dem Hörraum zu tun hat, ist doch irrelevant. Ich als Carlssonianer müsste mir eigentlich sogar ein Richtmikro kaufen und das Mikro drehen anstatt den Lautsprecher. |

|||||||

|

georgy

Inventar |

#105

erstellt: 26. Mai 2011, 09:44

|

||||||

|

Die Frage ist, was man messen will, das was aus den Boxen kommt oder das was man hört, also inklusive Raumeinflüssen. Beides hat seine Berechtigung, ersteres besonders wegen der Vergleichbarkeit unterschiedlicher Boxen. |

|||||||

|

fabel

Stammgast |

#106

erstellt: 26. Mai 2011, 09:55

|

||||||

|

"Und welchen Sinn sollte es haben, die Abstrahlung in einem Raum zu erfassen, der größer als der Hörraum ist? Um mit dem Abstrahlverhalten angeben zu können?" Im Hörraum messen macht imo natürlich absolut Sinn, wenn man den Speaker am Aufstellungort bezüglich der Hörposition(en) optimieren will. Von diesem Ort aus gesehen ist die Rauminteraktion natürlich wichtig. Bewegt man den Lautsprecher aber im Raum woanders hin, wie Du das hier doch gemacht hast, um z.B. sein Abstrahlverhalten an sich besser zu verstehen, braucht man für die tieferen Frequenzen idealer Weise viel Platz. Dann misst man imo eigentlich etwas was sowohl für das Abstrahlverhalten der Konstruktion selber, als auch für das Hören im Raum von schwierig zu interpretierender Bedeutung ist. Was nicht heist das es nicht evtl. auch helfen kann den Speaker besser zu verstehen - allerdings nur wenn man alle Infos über Speakerabmessungen, Raumposition, Messentfernung etc. hat. "Hier der gefürchtete 200 Hz Peak vor Einbau des Rohres" Der ist imo wie gesagt vor ein TML-Effekt. Das eingebaute Rohr schwächt den wohl ausreichend ab. Rettung gelungen  |

|||||||

|

2eyes

Inventar |

#107

erstellt: 26. Mai 2011, 10:01

|

||||||

Jeder Fortschritt, den der einzelne für sein Hörergebnis erreicht, ist positiv und anerkennenswert. Dein 0°-Frequenzgang sieht ja auch ausgezeichnet aus. Ich nörgel (hoffentlich) nur an Interpretationen rum, nicht an der individuellen Konstruktion. Sollte es anders gewirkt haben, bitte ich um Entschuldigung.

Um auch hier ganz klar zu sein: Ich find das ganz toll, dass Du hier sofort was Gemessenes in die Diskussion eingebracht hast. Sieht man ja bei dem professionellen Rummäkler nie. OT: Ich persönlich kann mit den Winkeldiagrammen mehr anfangen, wenn ich alle zusammen in einer Grafik sehe. Das Zusammenbasteln hat mich dann einige Zeit gekostet. Es wäre wesentlich schneller gegangen, wenn die einzelnen Frequenzgänge eine andere Farbe als das Gitter gehabt hätten. Und noch besser wäre es für mich gewesen, wenn Du die Frequenzgänge als Overlay zusammengepackt hättest. /OT

Mit ARTA ist das vergleichsweise sehr schnell gemacht - meine Meinung. Und das Rundstrahlverhalten hat viel mit dem zu tun, was man hört. Ich verstehe eigentlich nicht, wie man z. B. bei "Loudspeakers and room as a system" diskutieren kann, ohne den polar response seiner Lautsprecher zu kennen.  Ohne Kenntniss der einzelnen Komponenten gibt es kein Systemverständnis - basta.

Muss man nicht AUCH versuchen, die Schallquelle an sich richtig hinzubekommen? Ich traue mir nicht zu, aus der reinen Raumantwort zu erkennen, welche "Fehler" letztendlich vom Lautsprecher und welche vom Raum herrühren. |

|||||||

|

el`Ol

Inventar |

#108

erstellt: 26. Mai 2011, 12:24

|

||||||

Meine Anmerkung zur Messung von Carlsson-Lautsprechern war kein bißchen witzig oder blödsinnig gemeint, Stig Carlsson (Gott hab ihn selig) wäre nie mit einem omnidirektionalen Mikro in 15°-Schritten um seine Lautsprecher rumgelaufen. Für die Uninformierten: Einen Carlsson-Lautsprecher drehen geht gar nicht. siehe  http://www.carlssonplanet.com http://www.carlssonplanet.com [Beitrag von georgy am 26. Mai 2011, 12:35 bearbeitet] |

|||||||

|

2eyes

Inventar |

#109

erstellt: 26. Mai 2011, 21:02

|

||||||

|

Wie in  post #51 vorgeschlagen und in post #51 vorgeschlagen und in  post #79 mit den Visaton FRS5X angeteast, möchte ich jetzt den Vergleich zwischen „minimale Schallwand“ und „minimale Box“ am Beispiel des Visaton FRS8 zeigen. Aus bautechnischen Gründen komme ich nicht unter quadratische 9x9 cm Schallwandgröße, was bereits ein Rückschritt gegenüber „keine Schallwand“ ist. Aber sei es drum. Erläuterungen dazu später. post #79 mit den Visaton FRS5X angeteast, möchte ich jetzt den Vergleich zwischen „minimale Schallwand“ und „minimale Box“ am Beispiel des Visaton FRS8 zeigen. Aus bautechnischen Gründen komme ich nicht unter quadratische 9x9 cm Schallwandgröße, was bereits ein Rückschritt gegenüber „keine Schallwand“ ist. Aber sei es drum. Erläuterungen dazu später.Gemessen wurde der FRS8 zuerst "nackt", dann mittig in einem Sperrholzquadrat als offene Schallwand montiert. Zur dritten Messserie wurde diese Schallwand hinten mit einem 9 cm tiefen Sperrholzkistchen verschlossen. Der Frequenzgang wurde NICHT entzerrt. Deshalb sind alle Frequenzgänge außerhalb der Achse auf den 0°-Frequenzgang linearisiert. Ich starte mit einem Vergleich der Sonogramme. Zuerst geschlossen:  Unter 5 kHz ist das starke Nachlassen der Bündelung erkennbar. Bei gleichem Schalldruck auf Achse bläst die Kiste z.B. bei 60° und 5 kHz 10,5 dB weniger Hochton in den Raum, bei 1kHz sind es nur -3 dB. Dann nur mit der 9x9 cm-Schallwand:  Das Bündelungsverhalten unter 5 kHz ist wesentlich gleichmäßiger. Auffallend ist in beiden oberen Beispielen die Aufweitung bei 6-12 kHz. Sie ist eine Folge der zu großen Schallwand. Bei noch höheren Frequenzen spielt außerdem eine Rolle, dass der FRS8 von hinten auf die Schallwand montiert wurde. Wie Hubert schon vermutete, prägt sich die Kantendiffraktion an der OB deutlich spitzer aus als an den 90°-Ecken der Kiste. Zum Schluss das nackte Chassis völlig ohne Schallwand:  Die Unregelmäßigkeiten über 6 kHz sind jetzt deutlich gemindert. Nicht jeder kann sich unter Sonogrammen etwas vorstellen. Deshalb als nächstes die Polardiagramme für den vorderen Halbraum – links Kiste, rechts der nackte FRS8:   Klar zu erkennen – bei gleichem Schalldruck auf Achse geht viel weniger Energie zur Seite in den Raum. Wie steht es eigentlich mit den vielbeschworenen zusätzlichen Energiemengen, die der Dipol im Vergleich zum Monopol nach hinten „auswirft“? Zur besseren Übersicht habe ich den Vergleich in 3 Frequenzbereiche aufgeteilt:  Es sieht nicht so aus, als ob der Dipol bis 2 kHz mehr Leistung nach hinten abgibt als der Monopol.  Der Würfel verabschiedet sich aus dem hinteren Halbraum. Der Dipol zwängt sich stattdessen noch mehr seitlich ein.  Bei einem Konus-Breitbänder wie dem FRS8 gibt es in der letzten Oktave praktisch keinen Unterschied mehr zwischen geschlossen und Schallwand bzw. nacktem Chassis. Ich hoffe, dieser Vergleich trägt zur allgemeinen Erhellung und zur Relativierung vorgefasster Meinungen bei.  |

|||||||

|

2eyes

Inventar |

#110

erstellt: 28. Mai 2011, 13:10

|

||||||

|

Die bisherigen Vergleiche hatten sich hauptsächlich auf verschiedene Schallwandgrößen oder den Gegensatz geschlossen/offen bezogen. Aber selbst, wenn man nur schallwandlose Dipole vergleicht, kann es erhebliche Unterschiede geben. Wir vergleichen im Frequenzbereich 4-6,3 kHz von oben nach unten: - einen Dipol aus 2 gegeneinander montierten Mini-Kalottenhochtönern - einen geschlossenen Mini-Breitbänder - denselben Mini-Breitbänder ohne Gehäuse   Bewusst wird nur das nach vorn gerichtete Diagramm gezeigt. Nach hinten unterscheiden sich die Diagramme natürlich noch wesentlich stärker. Sofort erkennbar ist die sehr breite Abstrahlung des Kalottenpaares (die nach hinten exakt symmetrisch ist). Bis seitlich 80° ist die Raumverteilung sogar deutlich seitenbetonter als beim FRS5X in geschlossenem Gehäuse. Diese Anordnung eignet sich vielleicht eher zur Kombination mit Mitteltönern auf breiten (und daher breit abstrahlenden) offenen Schallwänden. Das unterste Diagramm zeigt die ausgezeichnet konstante Bündelung des FRS5X in diesem Frequenzbereich - die im Vergleich zum Monopol nochmals seitlich verengt ist. Dieser Treiber wird deshalb am besten mit einem schallwandlosen, ähnlich eng bündelnden Mitteltöner eingesetzt. |

|||||||

|

ESELman

Stammgast |

#111

erstellt: 29. Mai 2011, 07:27

|

||||||

|

Hi, interessant finde ich, daß offenbar kaum jemand bemerkt oder sich klar gemacht hat, daß ein Dipol aufgrund der rückwärtigen Abstrahlung einen Freiheitsgrad mehr bietet als der einseitige Kollege. Der räumliche Größeneindruck lässt sich gezielt beeinflussen, indem der rückwärtige Schallanteil durch Streuung und Dämpfung beeinflusst wird. Aussagen -wie ich sie des öfteren in Tests großer Flächenstrahler lesen konnte- daß große Flächenstrahler große Brustkörbe erzeugen, beweisen nur den unverständigen Umgang mit dem rückwärtigen Schallanteil. Der Vorteil des Dipols -und noch mehr eines linienförmigen Dipols- ist, daß dieser Schallanteil aufgrund langer Laufzeit und Diffusität als Echo gewertet wird und damit das Ohr den eigentlichen Impuls sauber auswerten kann. Im Gegensatz dazu führen die internen Reflektionen in einem ´klassischen´ Gehäuse zu frühen Reflexionen, die das Ohr als Teil des Impulses wertet. Man sollte sich nämlich klar machen, das Membranen nur optisch dicht, akustisch jedoch sehr durchlässig sind. Das der rückwärtige Schallanteil angeblich durch Dämfungsmaterial ´vernichtet´ wird, ist ein Ammenmärchen von Theorie und Werbung. Das Problem möchte B&W mit den stark gedämpften, röhrenförmigen Schallführungen angehen. M.b.M.n. führen diese frühen Reflexionen zu einem typischen Klangverhalten, daß dem Ohr unmittelbar klar macht, daß hier nicht authentisch Musik spielt, sondern eine technische Wiedergabe stattfindet. Eine tiefe Stimme oder ein einziger Bogenanstrich machen den Unterschied klar. Es ist erstaunlich wie stete Indoktrination dazu geführt hat offenen Systemen einen vermeintlichen Nachteil anzukreiden, der deFacto ein Vorteil ist, während der offensichtliche Nachteil, welcher sich aus dem Gehäuseeinbau ergibt, als vermeintlicher Vorteil dargestellt wird. DerESELman |

|||||||

|

Cpt._Baseballbatboy

Inventar |

#112

erstellt: 29. Mai 2011, 08:52

|

||||||

|

Moin,

es ist erstaunlich, dass Gewerbliche, die ein ganz bestimmtes Produkt verkaufen möchten, allen anderen Produkten bzw. Prinzipien Nachteile andichten, die völlig irrelevant sind, und die nur ihr eigenes Produkt nicht hat. Was soll das?

Also ist ein Echo besser als ein minimal bis gar nicht verwischter Impuls, wobei die Hörbarkeit dieser Verwischung gar nicht bewiesen ist, die eines Echos dagegen schon? Junge, Junge ... Cpt. |

|||||||

|

2eyes

Inventar |

#113

erstellt: 29. Mai 2011, 12:24

|

||||||

Das sehe ich von der Ursache her etwas anders. Der räumliche Größeneindruck (ASW = apparent source width) wird nicht hauptsächlich vom rückwärtigen, sondern vom seitlichen Schallanteil bestimmt. So sagen jedenfalls die mir zugängliche Literatur und meine persönliche Erfahrung. Genau deshalb lege ich den großen Wert auf eine "echte" Dipol-8 mit deutlicher seitlicher Einschnürung.

Ein Echo im engeren Sinn gibt es ja in normal dimensionierten Wohnräumen nicht. Der von der Frontwand zurückgeworfene Schall verlegt zum einen die Bühne weiter hinter die Lautsprecherebene (als beim Monopol) und trägt zum anderen zur Klangfarbenwahrnehmung bei. Eine "Schädigung" des Impulses tritt vor allem an den Kanten zu breiter Schallwände auf - aber natürlich nicht durch um >6 ms verzögerte Frontwandreflektionen. |

|||||||

|

2eyes

Inventar |

#114

erstellt: 29. Mai 2011, 12:34

|

||||||

Ich würde es bevorzugen, wenn hier über den Unterschied zwischen guten und schlechten Dipolen diskutiert wird. So war das Thema gemeint. Die Dipol/Monopol-Diskussion kann zwecks Übersichtlichkeit vielleicht gesondert geführt werden ...  Und da darf auch gern nach Lust und Laune pauschalisiert werden - siehe oben. Ich muss ja nicht mitmachen Und da darf auch gern nach Lust und Laune pauschalisiert werden - siehe oben. Ich muss ja nicht mitmachen  . . |

|||||||

|

hreith

Inventar |

#115

erstellt: 29. Mai 2011, 15:46

|

||||||

|

Hi Rudolf, sorry für die späte Antwort, ich war durch die HighEnd verhindert. Vielen Dank für die netten Diagramme - sehr schön. Deinem Wunsch nach gleichmäßiger Richtwirkung kommt man wohl dann am Nähesten, wenn die die Schallwand möglichst vollständig der schallabstrahlende Fläche entspricht. Wenn ich mal bedenke, wieviel Arbeit und welche enormen Kosten typischerweise in den Gehäusen und deren Oberflächengestaltung versenkt werden, dann ist Treiberfläche die preiswertere Methode. |

|||||||

|

2eyes

Inventar |

#116

erstellt: 29. Mai 2011, 18:40

|

||||||

Sich ums Geschäft zu kümmern, ist immer "verdienstlicher", als in Theorie zu baden.

Ich hatte das im  Dipol_Schallwand.pdf ja schon illustriert (S.8): Dipol_Schallwand.pdf ja schon illustriert (S.8): Wenn die kolbenförmig schwingende Membran nur unwesentlich kleiner ist als der Korb (bzw. die Schallwand), geht das optimale Dipolverhalten direkt in die Bündelung des Treibers über. Es entstehen keine störenden seitlichen Aufblähungen der Dipol-Acht. Der Besitz von nach diesem Prinzip hergestellten Lautsprechern wird von den Gerichten allerdings ohne weitere Nachprüfung als schwerer schuldhafter Scheidungsgrund anerkannt.  |

|||||||

|

hreith

Inventar |

#117

erstellt: 29. Mai 2011, 19:30

|

||||||

|

Hi Rudolf, meine DiPole sind ca 205x65cm klein, dennoch ist das kein Scheidungsgrund. Ob es daran liegt, weil die Membranen nicht kolbenförmig schwingt  Vom Bass bis über 10kHz ist die Richtwirkung nahezu konstant, darüber wird sie enger. |

|||||||

|

2eyes

Inventar |

#118

erstellt: 29. Mai 2011, 21:04

|

||||||

Vielleicht liegt es eher daran , dass man nicht sieht, was da schwingt?

"konstant" ist demnach beeindruckend. Wie sieht es mit "directivity" aus? Sind die "kleinen" bei 60° um mehr als 6 dB gegenüber 0° reduziert oder weniger? Ein Polardiagramm oder Sonogramm wäre natürlich auch schön ...  |

|||||||

|

hreith

Inventar |

#119

erstellt: 29. Mai 2011, 22:09

|

||||||

|

Hi Rudolf, anbei eine schnelle Messung. Das Mikro stand ca 80cm vor der Kleinen, mal direkt, mal auf ca 45Grad. Es fehlt die Entzerrung, für den relativen Vergleich ist das aber unerheblich. Eine so große Schallquelle kann auf 80cm nicht sinnvoll erfasst werden. Außerdem war der Pegel zu gering (geringer Rauschabstand) und die Messung ist ungefenstert (voller Raumeinfluß)  Bei 15Grad ist der Pegelverlauf fast identisch mit 0 Grad. Bei 30 Grad ist er etwas geringer. Deine -6dB liegen wohl bei ca 40 Grad. |

|||||||

|

ESELman

Stammgast |

#120

erstellt: 30. Mai 2011, 07:09

|

||||||

|

Hi, es wäre sicher angenehmer und erfreulicher für den Thread wenn Capt. sich einfach auf neutralen verständigen Austausch herab liesse, anstatt dummdreiste und nicht haltbare Anwürfe zu bringen. Fakt ist, daß bei Dipolen der rückwärtig genutzte Schallanteil überwiegend negativ angesehen ist, während er -ebenso ein Faktum- eine Option bietet, die positiv genutzt werden kann und die andere Systeme so nicht bieten. m.W.n. ist die von Rudolf genannte Zahl von >6ms der Zeitbereich, den das Ohr als Echo wertet. Das entspricht einer Lauflänge ab 2m, die auch in kleineren Wohnräumen leicht erreicht und überschritten werden kann. Eine Position mit einem Abstand von 1m zur rückwärtigen Wand ist ja nicht so unüblich. Der reflektierte Schallanteil aus einem Gehäuse bzw. von einer Frontplatte hat dagegen eine deutlich geringere Laufzeit und beeinflusst damit in jenem Zeitbereich, in dem das Ohr am empfindlichsten reagiert. Die Forderung an den Dipol müsste demnach sein, möglichst ganz auf eine Schallwand zu verzichten. Das haben Rudolf und Hubert ja in anderer Form auch schon so gefordert. Bezüglich des räumlichen Größeneindruckes stellt sich mir die Frage, inwiefern sich die von Rudolf angesprochene Literatur auf monolare Strahler beschränkt, oder ob Dipole ebenfalls Gegenstand der Untersuchung waren. Für einen Monopol ist die seitliche Abstrahlung ja in etwa das Äquivalent zur rückwärtigen Abstrahlung des Dipols. Auch hier gilt die Forderung nach entsprechender Laufzeit und Diffusität des reflektierten Schallanteils. Insofern bleibe ich, schon aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit Dipolen bei meiner Aussage, daß bei Dipolen die gezielte Beeinflussung des rückwärtigen Schallanteils die Größenabbildung beeinflusst. Dafür spricht auch, daß Dipole relativ nah zu Seitenwänden aufgestellt werden können aber Abstand zur Rückwand brauchen, während Monopole Rückwand-nahe Aufstellung erlauben, aber Seitenabstand benötigen. DerESELman [Beitrag von ESELman am 30. Mai 2011, 07:44 bearbeitet] |

|||||||

|

hreith

Inventar |

#121

erstellt: 30. Mai 2011, 07:33

|

||||||

|

Hi ESELman, man kann sich den ganzen Tag aufregen - aber man ist nicht dazu verpflichtet  Die Bilder von Rudolf zeigen schön, dass ein normaler MonoPol im Bass und Grundton min. genauso viel nach Hinten abstrahlt wie ein DiPol, einzug die Phase ist anders. Im Mittel und Hochtonbereich ist die rückseitige Abstrahlung beim MonoPol geringer - also ist der rückseitige Anteil entsprechend verfärbt. Die seitliche Abstrahlung ist bei DiPolen meist geringer als bei MonoPolen, also gibts auch weniger Probleme mit Reflexionen an den Seitenwänden. Soweit die Aussage der Bilder. Worauf Rudolf hinaus wollte war aber vor allem die Optimierung des Abstrahlverhaltens mit dem Ziel, über einen möglichst weiten Frequenzberiech einen unverfärbten Pegelverlauf zu erhalten der nach Möglichkeit zur Seite im Pegel geringer wird. Extrem große Hörner können dies leisten - nur sind die dann größer als die Hörräume der Forenteilnehmer und kosten wohl auch mehr als der typische Forenteilnehmer zahlen kann. Rodolfs Ansatz ist ansich das genaue Gegenteil denn die Schallwand (und damit der Platzbedarf) wird Minimal. Dass gerade im Bass der maximale Schalldruck nicht mit großen MonoPolen oder gar großen Hörnern mithalten kann ist für den angestrebten Heimansatz wohl nur ein sehr theoretischer Nachteil da nur wenige wirklich sehr laut hören können oder wollen. |

|||||||

|

2eyes

Inventar |

#122

erstellt: 30. Mai 2011, 10:05

|

||||||

Hallo ESELman, da bin ich völlig Deiner Meinung. Leider braucht man dazu ein gewisses Verständnis von "Schall im Raum" und darüber, wie Hören eigentlich funktioniert. Das könnte bei vielen Teilnehmern hier im Forum noch verbessert werden.

Sorry, da halte ich mich lieber an Definitionen wie bei  Sengpiel. Danach gibt es bei der Stereowiedergabe in üblichen Wohnräumen kein Echo - es sei denn, es ist bereits auf der Aufnahme drauf. Sengpiel. Danach gibt es bei der Stereowiedergabe in üblichen Wohnräumen kein Echo - es sei denn, es ist bereits auf der Aufnahme drauf.

Ich glaube nicht, dass wir diese Effekte (Gehäuse/Frontplatte) im Zeitbereich diskutieren können. Sie bewegen sich bei </= 1 ms. Das registriert das Ohr nicht. Hörbar wäre natürlich eine Klangverfärbung durch diese Effekte.

Die eigentliche Forderung (für meine Anwendung) ist, dass die Schallwand nicht breiter als die Wellenlänge der höchsten zu übertragenden Frequenz sein sollte. Diese Forderung muss im Hochton zwangsläufig verletzt werden (wegen physischer Hochtöner-Größe). Im Tief- und unteren Mittelton erlaubt sie dagegen Schallwände, die durchaus größer als der Treiber sein dürfen.

Viel schlimmer!! Die Untersuchungen arbeiten ja zumeist mit künstlich (durch einen zweiten Lautsprecher zeitverzögert) dargestellen Reflexionen im schalltoten Raum. Bei mehreren Quellen und Reflexionen steigt der Untersuchungsaufwand und sinkt die Aussagefähigkeit der Ergebnisse rapide.

Können wir uns darauf einigen, dass sowohl der rückwärtige als auch der seitliche Anteil mitspielen? Welcher jeweils maßgebend ist, hinge dann vielleicht vom individuellen Fall ab. |

|||||||

|

georgy

Inventar |

#123

erstellt: 30. Mai 2011, 10:33

|

||||||

|

Jungs, bleibt Sachlich und jeder hat was davon. Es nützt ja niemand, wenn man hier auf moderiert stellen müsste.  |

|||||||

|

hreith

Inventar |

#124

erstellt: 30. Mai 2011, 11:05

|

||||||

|

Hi Rudolf, "Die eigentliche Forderung (für meine Anwendung) ist, dass die Schallwand nicht breiter als die Wellenlänge der höchsten zu übertragenden Frequenz sein sollte. Diese Forderung muss im Hochton zwangsläufig verletzt werden (wegen physischer Hochtöner-Größe)." ==> Man nehme eine weiche (schalldurchlässige) Membran und segmentiere den Antrieb so, dass die effektive Fläche (Breite) mit steigender Frequenz sinkt. So bleibt die effektive Breite der Membran näherungsweise ein bestimmter Anteil der abzustrahlenden Wellenlänge. Als Folge stellt sich fast zwangsweise eine recht homogene Abstrahlung ein. Wenn die effektive Breite im Hochtonbereich auf 15mm sinkt, dann ergibt das in etwa der von mir abgebildeten Verlauf. Mit klassischen dynamischen Treibern ist das so eigentlich nicht lösbar  |

|||||||

|

Cpt._Baseballbatboy

Inventar |

#125

erstellt: 30. Mai 2011, 14:01

|

||||||

|

Moin,

herzlichen Dank auch.

Zu Recht!

Eine Option, die gezielt vernichtet werden sollte.

Mal abgesehen davon, dass Du ca. 1 Größenordnung unter dem realen Wert liegst, was ist wohl schlimmer: eine ülicherweise sehr stark bedämpfte Reflexion nach höchstens 3 ms (Gehäusetiefe 50 cm) oder eine wenig bedämpfte nach mindestens 6 ms (Wandabstand 1m)? Oder, wenn es dennoch ein Echo wäre, was macht denn das Ohr damit? Verwirft es das einfach? Grundsätzlich sollten _alle_ Reflexionen möglichst stark gedämpft (bzw. diffus gestreut) werden. Cpt. |

|||||||

|

2eyes

Inventar |

#126

erstellt: 30. Mai 2011, 14:15

|

||||||

|

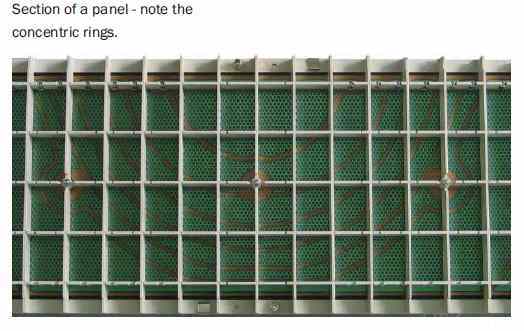

Das Problem der gleichbleibenden Schallwandbreite beim Dipol: Hallo Hubert, das folgende Bild stellt zwei „Punkt“-Quellen von je 0,15 m Radius dar, die 3 m Abstand voneinander haben. Wenn wir alle Frequenzen um den Faktor zehn erhöhen und dafür die Dimensionen um den Faktor 10 verringern, passt das Ergebnis im Prinzip zu einer 60 cm breiten Schallwand mit einer 3 cm Membran in der Mitte:  Lassen wir uns mal nicht davon stören, dass in den Polardiagrammen unter 90° noch Keulen vorhanden sind - die Punktquellen sind hier gleichphasig geschaltet – aber das Prinzip der zunehmenden Keulenbildung bei gleichbleibender Schallwandbreite sollte verständlich sein. Klar ist dabei auch, dass die Phase zwischen Nachbarkeulen immer um 180° dreht. Natürlich geht es im realen Dipol-Leben nicht ganz so krass zu. Aber schauen wir mal auf einen aktuellen  Quad ESL 2905 Dipol. Der hat auch einen segmentierten Antrieb: Quad ESL 2905 Dipol. Der hat auch einen segmentierten Antrieb: Und dazu gibt es jede Menge Polarplots:  Wenn mich nicht alles täuscht, findet man hier wunderbar die Keulen wieder. So etwas gibt es bei mir erst oberhalb von 8 kHz. Und die Einschnürung zur Seite ist auch durchgehend besser:  Jede Schönheit hat ihren eigenen Preis.  Es sei denn, Du erklärst mir, wie „eine weiche (schalldurchlässige) Membran“ nicht nur die Quellengröße, sondern auch die Schallwandbreite frequenzabhängig verringern kann. Es sei denn, Du erklärst mir, wie „eine weiche (schalldurchlässige) Membran“ nicht nur die Quellengröße, sondern auch die Schallwandbreite frequenzabhängig verringern kann. |

|||||||

|

2eyes

Inventar |

#127

erstellt: 30. Mai 2011, 14:33

|

||||||

Na, noch immer keinen Floyd Toole gelesen?  Obige Aussage wirst Du in ihrer "Grundsätzlichkeit" nur als streng subjektive Einstellung halten können. Schon mal was über IACC gelesen? Vielleicht solltest Du auch darüber nachdenken, dass nicht alle Leser hier sich an den speziellen Anforderungen von Abhörräumen orientieren wollen. Ich mache zu Hause auch nicht das Wasser mit dem Schutzgasbrenner warm, nur weil ich von Beruf Schweißer bin ... OK? [Beitrag von 2eyes am 30. Mai 2011, 14:40 bearbeitet] |

|||||||

|

hreith

Inventar |

#128

erstellt: 30. Mai 2011, 14:48

|

||||||

|

Hi Rudolf, dein Ansatz geht davon aus, dass die Schallwand schallhart, schallundurchlässig ist. Genau das ist bei einer großen, leichten, weichen, segmentierten Membran aber nicht der Fall. Von daher treffen darauf deine Annahmen auch nicht zu, dazu müsstest du das Modell anpassen. Wenn die Membran sagen wir mal 3um dünn und wesentlich leichter als die sich bewegende Luft ist, dann ist sie für Fremdschall durchlässig, quasi nicht vorhanden. Darum kannst du auch so eine Folie unendlich groß machen ohne eine unendlich große Schallwand zu erzeugen. Wird nur ein Teil der Folie angetrieben, dann kann der dadurch aufgebaute Schalldruck an den nicht angetriebenden Teilen quasi durch die Folie wandern ohne dass die Folie als Schallwand wirken würde. *) Der alte Quad hat 2 Probleme. Zum einen erzeugen die Gitter vor und hinter der Folie deutliche Reflexionen und Resonanzen die auch die seitliche Abstrahlung prägen. Zum anderen ist der Hochtonbereich extrem groß, viel zu groß um eine gleichmäßige Richtwirkung auch in den Höhen zu ermöglichen. Zeilenstrahler haben diese Probleme nicht. In ähnlicher Weise passen deine Modelle auch bei Strahlern mit kaotischer Abstrahlung (Biegewellenwandler) nicht zu. * segmentierte Membranen weisen darum heftige "Partialschwingungen" auf. Ich denke nicht, dass deine Modelle dies berücksichtigen. [Beitrag von hreith am 30. Mai 2011, 14:57 bearbeitet] |

|||||||

|

Cpt._Baseballbatboy

Inventar |

#129

erstellt: 30. Mai 2011, 16:31

|

||||||

|

Moin,

Na, noch immer nicht verstanden was Stereowiedergabe ist?

Was hat meine obige Forderung mit speziellen Anforderungen von Abhörräumen zu tun? Wie man Reflexionen dämpft ist doch erstmal schnuppe: entweder durch starke Richtwirkung oder durch raumakustische Maßnahmen. Cpt. |

|||||||

|

hreith

Inventar |

#130

erstellt: 30. Mai 2011, 16:41

|

||||||

|

Hi Cpt. , warum so aggressig - hast du doch gar nicht nötig  Üblicherweise leben die Leute mit HiFi - aber nicht für HiFi. Also muss sich die HiFi-Anlage nach den Leuten und deren Wohnung richten, nicht umgedreht. Gerade im Bass und Grundton sind übliche Räume nunmal viel zu klein und zu schwach bedämpft. Will man das ändern ist es zum einen kein Wohnraum mehr und zum anderen ist das Konto geräumt. Der Wunsch, einen Lautsprecher zu bauen der unter solchen Bedingungen etwas robuster ist, ist doch sehr löblich. Letztlich ist es gut, wenn es unterschiedliche Ansätze gibt auf dass sich jeder den aussuchen kann der ihm am bessten passt. |

|||||||

|

Cpt._Baseballbatboy

Inventar |

#131

erstellt: 30. Mai 2011, 17:34

|

||||||

|

Moin, das jemand seinen Raum nicht raumakustisch behandeln kann/möchte, da habe ich nichts gegen - auch wenn das dafür oftmals nichteinmal irgendwelche zusätzliche Absorber, Diffusoren oder ähnlichen Krimskrams braucht. Ich habe aber etwas gegen unsinnige, möglicherweise auch bewusste, Falschaussagen. Wie eben, dass der rückwärtige Schall eines Dipols zum Positiven verwendet werden kann. Das ist nämlich nicht so, weil man ihn aufwändig absorbieren muss, um sich damit keinen Ärger einzuhandeln. Und wenn dann gleichzeitig noch was von "aus dem Gehäuse austretenden Schall" gefaselt wird, und das dann alles noch viel schlimmer sei, dann pulsiert die Halsschlagader. Cpt. |

|||||||

|

2eyes

Inventar |

#132

erstellt: 30. Mai 2011, 18:05

|

||||||

Ehrlich gesagt nein, Cpt. Natürlich habe ich all den Krempel rund um ITD, ILD, Präzedenzeffekt usw. verstanden. Aber wie das Hirn aus der kruden Repräsentation mit zwei Lautsprechern eine überzeugende Illusion einer Audioszene herstellt - daran arbeite ich noch. Bei solcher Auditory scene analysis geht es dann auch darum, welche wie gearteten Audiofetzen in welchem Zeitraum vom Hirn noch als hilfreiche Information mitverarbeitet werden und welche wirklich störend sind. Für mich entsteht dabei ein differenzierteres Bild, welche Art von Reflektion zuträglich ist und welche abträglich. Deshalb empfinde ich Sätze wie "Grundsätzlich sollten _alle_ Reflexionen möglichst stark gedämpft (bzw. diffus gestreut) werden" mittlerweile einfach als zu oberflächlich. |

|||||||

|

hreith

Inventar |

#133

erstellt: 30. Mai 2011, 18:30

|

||||||

|

Hi Cpt. , die Gewerblichen müssen sich ja als solche Kennzeichnen. Also kann der geneigte Leser erkennen, in welchem Rahmen er die Aussage auffasst - oder eben nicht. Was ich als wenig hilfreich ansehe ist, wenn der eine Gewerbliche auf den anderen haut. Es ist nunmal so, dass es sehr unterschiedliche Ausrichtungen gibt und daraus unterschiedliche Prioritäten abgeleitet werden. Genau darum gibt es ja so viele unterschiedliche Produkte. Obwohl die meisten nicht meine Tasse Kaffee sind liebe und schätze ich die Vielfalt. Wenn der eine mit dem rückwärtigen Schall genau die Illusion aufbauen kann die er sucht dann ist es doch ok. Und wenn einer das nicht mag dann soll er eben nach anderen Ansätzen suchen. |

|||||||

|

Cpt._Baseballbatboy

Inventar |

#134

erstellt: 30. Mai 2011, 19:04

|

||||||

|

Moin, @rudolf: Du begehst den gleichen Fehler wie viele andere (ich auch oft genug): Du machst es Dir zu kompliziert. Stereo ist einfach: Laufzeit- und Pegeldifferenzen. Das wichtige dabei ist, dass diese Informationen allein auf der Aufnahme vollständig vorhanden sind. Soll heißen, dass durch jede Verfälschung - sei es durch unterschiedliche Lautstärke der beiden Wiedergabequellen, sei es durch irgendwelche Reflexionen - die Stereoinformation nicht mehr korrekt ist. Daraus abgeleitet gilt eben: Reflexionen müssen unterdrückt werden. So einfach kann das sein. Dieses ganz andere Zeugs rund um Stereo sind eigentlich Dreckeffekte und deren Umgehung/Behandlung. Dabei ist es eigentlich wirklich erstaunlich, dass das trotzdem funktioniert. @hubert: bei der Sache mit dem Gewerblichen hast Du recht, ich hoffe, meine Aussagen kommen nicht in den falschen Hals. Was ich hier im DIY-Bereich poste, ist eigentlich immer private Meinung, da ich nicht im DIY tätig bin. Ich werde das in Zukunft (wenn Zweifel entstehen könnten) kenntlich machen. Cpt. |

|||||||

|

hreith

Inventar |

#135

erstellt: 30. Mai 2011, 19:18

|

||||||

|

Hi Cpt. , auch wenn es jetzt in OT abrutscht - Stereo ansich ist eine derartige Krücke dass man sich sehr wundern muss, was da manche einer zu hören glaubt. Stereo ist prinzipiell nicht in der Lage, ein auch nur annähernt vergleichbares Schallfeld wie vor der Aufnahme zu erzeugen. Von daher müsste man sagen, dass Stereo prinzipiell gar nicht funktioniert, egal ob mit Dämpfung, Rückwandreflexion ... oder ohne. Nun kann man Stereo aber auch als das auffassen was es ist, ein reines Kunstprodukt. Die Künstler im Studio setzen bestimmte Abhörbedingungen vorraus und trimmen ihr Werk solange bis sie denken, dass unter den den erhofften Bedingungen eine bestimmte Illusion entsteht. Sind die Bedingungen anders, ist die Illusion eine andere - oder gar keine mehr. |

|||||||

|

LineArray

Hat sich gelöscht |

#136

erstellt: 30. Mai 2011, 21:51

|

||||||

Hallo, trotzdem sollte man nicht vergessen, daß das Bündelungsmaß eines Dipolstrahlers höher ist als das eines Monopolstrahlers Hier sind mal zwei Beispiele für einen Vergleich der Impulsantworten von Monopol- und Dipolwoofern im Raum einmal durch die theoretische Brille:  http://musicanddesign.com/Dipole_modesA.html http://musicanddesign.com/Dipole_modesA.html... und an einem praktischen Beispiel:  http://dl.dropbox.co...s_monopole_bass.html http://dl.dropbox.co...s_monopole_bass.htmlBeide Beispiele zeigen natürlich nicht die pauschale Überlegenheit der einen oder der anderen Abstrahl- charakteristik. Ich weiß leider nicht was genau Du oben mit "Ärger" meinst. Wenn "Ärger" für dich mit reflektiertem Schall im Hörraum zu tun hat, produziert ein System mit geringerem Bündelungsmaß zunächst mal mehr "Ärger". Sollte "Ärger" bei Dir anders definiert sein, wäre es sicher zweckdienlich, wenn Du uns Deine Definition von "Ärger" auf (raum)akustischer und/oder gehörphysiologischer Ebene etwas erläutern könntest, da mir das Wort "Ärger" allein nicht als geeignet für eine differenziertere Diskussion der in Frage kommenden Effekte erscheint. Gruß Oliver M. [Beitrag von LineArray am 30. Mai 2011, 21:57 bearbeitet] |

|||||||

|

Farad

Stammgast |

#137

erstellt: 30. Mai 2011, 22:55

|

||||||

|

Hallo. Nochmal in ganz einfachen Worten und leicht nachvollziehbar: Stereo funktioniert ideal durch Laufzeit- und Pegeldifferenzen in akustisch nicht reflektierender Umgebung, sprich im reflexionsarmen Raum. Leider ist der Raumeindruck in einem solchen Raum sehr unnatürlich und Hören ist anstrengend. Man ist daher in der Studioakustik dazu übergegangen die Nachhallzeit sehr gering zu machen, aber eben ungleich Null. Die derzeit "angesehensten" Ansätze von D'Antonio haben einen sehr starken Direktschall und praktisch keine diskreten Reflexionen. Früher hat man sich damit begnügt die ersten Reflexionen sehr stark zu bedämpfen, später dann auch, sie gezielt zu streuen. All diese Ansätze sind Annäherungen um den Stereoeindruck so nahe wie möglich vom Aufnahmeraum dominieren zu lassen. Lautsprecher mit sehr starker Richtwirkung und/oder Räume mit sehr starker, insbesondere lateraler Absorption erzeugen ein sehr enges Stereobild vergleichbar mit Kopfhörerwiedergabe jedoch ohne Im-Kopf-Lokalisation. Stereo funktioniert also umso besser, je höher Werte für Klarheit und Deutlichkeit sind. Einzige Begrenzung nach oben ist der unangehme Höreindruck durch zu starke Bedämpfung oder ausgesprochen "anspringende" Direkheit der Lautsprecherboxen. Angenehmes Musikhören ist oft anders weil die Aufnahmen für den Consumerbereich abgemischt sind. Wie bereits erwähnt ist in Konzertsälen die Phasenlage unkritisch weil der Diffuschall überwiegt. Im normalen Wohnraum ist das nicht so. Auch stehen Lautsprecherboxen in aller Regel eher wandnah so dass es insbesondere bei Dipollautsprechern eben NICHT zum ausbilden der Keulen kommt. Der Rückwärtige Schall ist gegenphasig und erzeug dadurch einen "räumlichen Klangeindruck". Der wird von sehr vielen Hörern beschrieben, nicht wahr? Das ist genau das Gegenteil von "richtiger" Stereowiedergabe. Selbstverständlich - das muss man hier immer wieder dazusagen, sonst gilt man als Dogmatiker - kann einem die zusätzliche Räumlichkeit gefallen! Jeder wie er meint, aber im elektroakustischen Sinne der ausschließlichen Wiedergabe (!) hat der Dipol damit schlechtere Karten. Die Evaluation im Hörraum ist schwierig! Auch Deutlichkeit und Klarheitsmaß werden aus der Energie-Zeit-Kurve berechnet. Die Phasenlage wird nicht berücksichtigt. Das "richtigste" Stereo ist prinzibedingt immer das "engste" was man erreichen kann, ohne dass der Raum übel ausschaut oder zu dumpf klingt. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Faustregel. Grüße! PS: ich muss mich ja doch immer wieder wundern. Was soll denn ein Directivitydiagramm mit 50dB Range aussagen, wenn sich alles innerhalb 20dB abspielt. Ich weiß nicht wer damit von was überzeugt werden soll.  [Beitrag von Farad am 30. Mai 2011, 22:57 bearbeitet] |

|||||||

|

LineArray

Hat sich gelöscht |

#138

erstellt: 30. Mai 2011, 23:03

|

||||||

Hallo Farad, wie wird deiner Auffassung nach die Phasenlage des "rückwärtigen Schalls" wahrgenommen ? Welche Rolle spielt die Phasenlage für die Räumlichkeit des Klangeindrucks ? Grüße Oliver M. |

|||||||

|

Farad

Stammgast |

#139

erstellt: 30. Mai 2011, 23:48

|

||||||

|

Oliver, bei Monowiedergabe ist die Phasenlage beider tatsächlicher Schallquellen genau gleich. Die Verschiebung der virtuellen Schallquellen entsteht ja nur dadurch, dass die Laufzeit zwischen den beiden Kanälen minimal verändert wird. Bei der Aufnahme! Laufzeitvernderung heißt immer auch Phasenveränderung. Der nach hinten abstrahlte Schall ist beim Dipol phasengedreht. Die Laufzeitdifferenz aus Direktschall und Reflexion ist bei wandnaher Aufstellung vergleichsweise gering. Mit nur sehr geringer Verzögerung kommt dadurch ein phasengedrehtes Signal am Hörplatz an. Beim Monopol ist der Schall zwar ebenfalls leicht verzögert gegenüber dem Direktschall, die Phasenlage ist aber gleich der des Direkschalls. Dies gilt insbesondere für Frequenzen bei denen der Laufwegunterschied gering ist gegenüber der Wellenlänge. Im Bassbereich wird kaum Rauminformation übertragen, letztlich geht es um den Grundtonbereich. Wie schon oft erwähnt ist die Sache nicht so ganz einfach. Je nach Absorption der Reflexionen, Nachhallzeit des Raumes, tatsächlichem Schallfeld um die Box (das wird anders ausschauen als im reflexionsarmen Raum gemessen!), Position relativ zu den Raumdimensionen etc... ergibt sich ein anderes Bild. Letztlich bleibt aber: Dipole klingen in aller Regel räumlicher. Man muss in der Psychoakustik trennen zwischen Reizgröße und Wahrnehmungsgröße. Das Klarheitsmaß ist eine Reizgröße, man kann sie mit technischen Mitteln messen. Für Konzertsääle korreliert sie sehr gut mit der wahrgenommenen Klarheit. In kleinen Räumen ist das nicht der Fall. An der Aussage der Wahrnemungsgröße "Klarheit" ändert das natürlich nichts! Wenn es räumlicher klingt, ist die Klarheit geringer. Die höchste Klarheit verschafft immer den besten Stereoeindruck. Gruß! [Beitrag von Farad am 30. Mai 2011, 23:52 bearbeitet] |

|||||||

|

LineArray

Hat sich gelöscht |

#140

erstellt: 30. Mai 2011, 23:56

|

||||||

|

Hallo Farad, ich schlage vor, deine "Haustheorie" u.a. hiermit mal zu überprüfen:  http://www.sengpielaudio.com/Rechner-wellenlaenge.htm http://www.sengpielaudio.com/Rechner-wellenlaenge.htmGrüße Oliver M. |

|||||||

|

Farad

Stammgast |

#141

erstellt: 31. Mai 2011, 00:03

|

||||||

|

Haha.  Haustheorie. okay, viel Erfolg noch auf der Mission! Haustheorie. okay, viel Erfolg noch auf der Mission! |

|||||||

|

Cpt._Baseballbatboy

Inventar |

#142

erstellt: 31. Mai 2011, 05:13

|

||||||

|

Moin,

ist es das? Ich meine, auch in der Realität? Ein Dipol hat 4,8 dB, ein Monopol als Halbraumstrahler 3 dB. In dem Frequenzbereich, in dem unser Ohr "Ortung" kann, ist es nicht weiter schwer, diese letzten 1,8 dB noch rauszuholen.

Ganz tolles Beispiel: 1 festes Setup, eine Box geglättet (mit Behringer EQ), die andere nicht. Wenn man unbedingt ein Prinzip besser dastehen lassen möchte, dann macht man das so.

Lesen im Zusammenhang ist nicht Deine Stärke, oder? Cpt. |

|||||||

|

hreith

Inventar |

#143

erstellt: 31. Mai 2011, 05:46

|

||||||

|

Muss es wirklich sein, dass hier die Weltformel gesucht wird? Wäre es nicht sinnvoller, die eher allgemeinen Diskusionen vom Kernthema zu trennen? Rudolf beschreibt unterschiedliche Ausrichtungen von DiPolen. Ob diese einem dann in den Kram passen oder nicht hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich denke dass der Informationsgehalt deutlich steigen würden, wenn man die allgemeinen Ansichten auslagern würde und hier wieder konkreter wird. |

|||||||

|

2eyes

Inventar |

#144

erstellt: 31. Mai 2011, 08:40

|

||||||

Da in diesem Fall die "Durch-die-Membran-kommt-nix-zurück"-Fraktion auch keinen Einspruch eingelegt hat, gehe ich davon aus, dass deine Erklärung passt. Ich hatte mir ja auch bei meiner Darstellung ein Hintertürchen aufgelassen ...  . Im Grunde rettest Du mein "Modell", weil es ja auf einer frequenzabhängig angepassten Schallwandbreite basiert. Dass Biegeweller da nicht reinpassen, ist schon klar. . Im Grunde rettest Du mein "Modell", weil es ja auf einer frequenzabhängig angepassten Schallwandbreite basiert. Dass Biegeweller da nicht reinpassen, ist schon klar.Damals, als ich die Capaciti auf der HMW 2008 in Gelsenkirchen hörte, war mir der erschreckende Unterschied zu den Magnetostaten ein paar Räume weiter aufgefallen. Ich weiß nicht mehr, ob es Magnepans oder Apogees waren. Eine Kurzrecherche ergab, dass deren Membranen ca 50-100 µm dick sind. Bei Apogee zusätzlich noch gewellt. Gehe ich richtig in der Annahme, dass solche Membranen akustisch nicht mehr durchsichtig sind? Kann man dort frequenzunabhängige Schallwandbreite annehmen? In dem Fall würde mein "Modell" erklären, warum dort das Jacques Loussier Trio die komplette Frontwand einnahm. Jedes Instrument nicht nebeneinander, sondern ineinander ...  [Beitrag von 2eyes am 31. Mai 2011, 09:09 bearbeitet] |

|||||||

|

2eyes

Inventar |

#145

erstellt: 31. Mai 2011, 09:01

|

||||||

Da musst Du schon die Leute von Quad fragen. Adresse ist im PDF  . Ich glaube, die wollten ihre Polardiagramme möglichst gleichmäßig erscheinen lassen. Bei 20 dB Diagrammbreite sähe es nämlich ziemlich zerklüftet aus. . Ich glaube, die wollten ihre Polardiagramme möglichst gleichmäßig erscheinen lassen. Bei 20 dB Diagrammbreite sähe es nämlich ziemlich zerklüftet aus. |

|||||||

|

hreith

Inventar |

#146

erstellt: 31. Mai 2011, 09:34

|

||||||

|

Hi Rudolf, soweit mir bekannt ist, gab es nur ein mal Magnetostaten auf der HMW und das waren ANALYSIS AUDIO. Mit hat der Schneider damals richtig leid getan denn es wollte einfach nich klingen. Ich habe die Teile noch zigfach an anderer Stelle gehört und immer war es wesentlich besser. Soweit mir bekannt ist, waren die Dinger damals ganz frisch. Solche Membranen ändern ihre Eigenschaften in den ersten Monaten recht stark - mit sowas sollte man eher nicht auf eine Messe. In wieweit noch andere Effeke eine Rolle gespielt haben kann ich nicht sagen. Rein subjektiv gefallen mir die großen Analysis aber ziemlich gut (mal abgesehen von dieser Messe). Was die im Grundton leisten können ist schon Klasse. Die Membran eines Magnetostaten ist wesentlich schwerer als die eines ESL, aber sie muss ja auch nur bis 600Hz arbeiten, darüber übernimmt das Bändchen. Soweit ich deren Aufbau verstanden habe, haben die Analysis sogar eine Art Sicke. Zum einen soll damit die Bewegungsfreiheit und Linearität verbessert werden, zum anderen soll so die Membran eher Partialschwingungsarm schwingen. Der Bassbereich ist auch nicht segemtiert, es wird also immer die gesammte Fläche angetrieben. Ich würde man annehmen, dass man bei dem Aufbau keine frequenzabhängige Mambranbreite und Schallwandbreite ansetzen sollte. Ein Modell mit fester Schallwand und partialschwingungsfreier, großen Membran müsste passen. |

|||||||

|

LineArray

Hat sich gelöscht |

#147

erstellt: 31. Mai 2011, 10:19

|

||||||

Hallo Hubert, demnach wäre eine (im Hochtonbereich nur) entlang eines vertikalen Streifens angetriebene großflächig aufgespannte Folie von der Abstrahlung praktisch äquivalent zu einem Hochtonbändchen (ohne Schallwand und störende "Diffraktionsobjekte"), welches dieselbe Breite wie die angetriebene Zone der "Vergleichsfolie" hätte ? So ganz kann ich es nicht nachvollziehen ... Eine "Membran" die akustisch vollkommen transparent wäre, also Schall völlig ungehindert und unverändert durchließe, könnte selbst auch keinen Schall abstrahlen. Anders gefragt: Woher soll der Schall die "Intelligenz" nehmen, zwischen den "angetriebenen" und den "nicht angetriebenen" Zonen der Folie zu unterscheiden ? Wenn es sich um eine homogene Folie handelt, dann ist sie für aufgebauten Schalldruck überall gleich durchlässig (oder undurchlässig), ansonsten ist es keine homogene Folie. Die Vorstellung eines Strahlers, der sich quasi stufenlos in seinen wirksamen Dimensionen der abgestrahlten Wellen- länge in Luft anpasst, ist natürlich sehr schön. Es fehlt deshalb auch nicht an verschiedenen Ansätzen ein solches Verhalten irgendwie anzunähern, jeweils mit unterschiedlichen Nebenwirkungen aufgrund (prinzipieller?) Nichtereichung des Ideals. Eine nur entlang einer streifenörmigen Zone angetriebene Folie wird sich bei sehr niedrigen Frequenzen in ihrer Grundmode (1,1) bewegen und bei höheren Frequenzen Moden höherer Ordnung hervorbringen. Ob und wie diese Moden die Schallabstrahlung beeinflussen, hängt von der Ausbreitungs- geschwindigkeit der Wellen auf der Membran ab. Jedenfalls hört die Membranbewegung der gedachten Folie mit "Streifenzonen Antrieb" anders als bei einem scharf berandeten (und frei hängenden) Bändchen am Rand der Antriebszone nicht einfach auf. Die Umgebung der Antriebszone bewegt sich mit und unterliegt der gewöhnlichen Mechanik der Wellenausbreitung auf der betrachteten Membran. Eine gespannte dünne Folie hat praktisch keine Biegesteifigkeit, sie hat jedoch eine Massebelegung und eine mechanische (Vor)Spannung. Bei einer Folie sind es diese beiden Größen, welche über die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wellen auf der Membran bestimmen. Ein Beispiel pdf in dem verschiedene Formen von Membranen behandelt werden:  http://www-hera-b.de.../SoSe07_Trommeln.pdf http://www-hera-b.de.../SoSe07_Trommeln.pdfGruß Oliver M. [Beitrag von LineArray am 31. Mai 2011, 10:47 bearbeitet] |

|||||||

|

hreith

Inventar |

#148

erstellt: 31. Mai 2011, 10:52

|

||||||

|

Hi Oliver , es hat doch auch keiner gesagt, dass die Streifenmembran schlagartig aufhören würde. Es hat auch keiner gesagt dass so ein Aufbau keine Probleme mit Moden hätte. Dass die endliche Auslenkbarkeit im Bass seine Grenzen findet ist ebenso logisch. Halte doch mal eine Klarsichtfolie vor deine Lautsprecher und messen - da geht fast alles fast ungehindert durch. Ein Ionenhochtöner hat gar keine klassiche Membran, dennoch erzeugt er Schall. Ich empfinde es als eingängig dass eine nur partiell angetriebene Folie eine andere Schwingung erzeugt und anders abstrahlt als bei vollständigem Antrieb. Bei Breitbändern macht man es ja ähnlich, koppelt die äüßeren Bereiche mit steigender Frequenz ab. Thema ist doch die Auslegung eines DiPols auf ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten. Rudolfs Ansatz hält die (passive) Schallwand möglichst bei 0 und die aktive Membranbreite möglichst kleiner als die abzustrahlende Wellenlänge. Um damit einen größeren Frequenzbereich abzudecken muss man wohl zwangsweise auf einen Mehrwegerich setzen. Oder aber man macht die Membran anderweilig mit steigender Frequenz in ihrem Effekt immer schmaler. Von mir aus betrachtet sind die Ansätze sehr ähnlich - und das damit erzeugte Rundstrahlverhalten ist es auch. |

|||||||

|

LineArray

Hat sich gelöscht |

#149

erstellt: 31. Mai 2011, 11:21

|

||||||

Ich habe etwa 9:1 gewettet, daß du hier einen Ionenhochtöner anschleppst  Der Ionenhochtöner evakuiert letztendlich ein kleines Raumvolumen, welches von der Größe her steuerbar ist. Dieses Raumvolumen selbst ist akustisch mitnichten "transparent". Ich würde es daher vorziehen sich auf Objekte als "Verdränger" zu beschränken, welche (in etwa) Umgebungstemperatur aufweisen ...

Natürlich ist das eingängig, deshalb gibt es für diesen Arbeitsmodus eines Schallwandlers auch eingängige Bezeichungen: Biegewellenwandler oder Biegewellenlautsprecher. Gruß Oliver [Beitrag von LineArray am 31. Mai 2011, 11:33 bearbeitet] |

|||||||

|

THWO

Stammgast |

#150

erstellt: 31. Mai 2011, 11:39

|

||||||

|

. Spannender Thread, inhaltlich und stilistisch...  Auch wenn ich fachlich noch nicht so weit bin, alles zu verstehen. Wenn ich das alles mal auf mich wirken lasse, frage ich mich inzwischen, ob und wieviel ich bei meinen kürzlich fertig gestellten Neubauten überhaupt richtig gemacht habe:       F-Gang gemessen in 3 Meter Entfernung, daher "untenrum" nicht mehr aussagefähig; der Raum haut zu stark rein. In der Tat habe ich, da die Sitzgruppe zudem in einer Art Glaserker steht, genau im Hörbereich erhebliche Überhöhungen. Es ist bereits ein Riesenunterschied, sich aus normaler Sitzposition heraus nach vorne auf die Couchkante zu bewegen. Bei längerem Hören brauche ich also nur die Couch ein kleines Stück nach vorne zu ziehen, und es ist angenehm. Auch hat im Sinne der obigen Beiträge viel geholfen, mit der Einwinkelung der Schallwände zu experimentieren. Die Raumsituation / Aufstellung aus Hörersicht:   Und dennoch: Was ich mir von einer Offenen Schallwand klanglich erhofft habe, ist trotz der verwendeten günstigen Lautsprecher und meiner überschaubaren Kenntnisse im Vergleich zum hier im Thread erkennbaren Fachwissen erstaunlich gut erreicht worden. Nur kann mich das natürlich nicht mehr zufrieden stellen. The sky is (bekanntlich) the limit... Daher stellt sich für mich eine ganz andere Frage: Wie sollte ich bei einem evtl. Neubau einer "idealen" Offenen Schallwand "from scratch" und ohne Vorausfestlegungen richtigerweise vorgehen? Ich weiß, es liefe auf eine Umkehrung des Threadthemas hinaus. Ich nehme an, daß bereits ziemlich am Anfang die Entscheidung stünde, ob man passiv oder aktiv spielen möchte. Denn ein Konzept wie ein "baffleless open baffle" ließe sich ohne massiven Einsatz eines DSP wahrscheinlich kaum in den Griff bekommen. Ein paar Schmankerl:  http://www.tangenavdesign.com/Projects/Dipole/DSC_1761.jpg http://www.tangenavdesign.com/Projects/Dipole/DSC_1761.jpg http://www.tangenavdesign.com/Projects/Dipole/array-01.jpg http://www.tangenavdesign.com/Projects/Dipole/array-01.jpgUnd wie kreise ich denn nach einer Entscheidung für die einzelnen Schallwandler anschließend das berühmte Thema Schallwandmaße ein? Wie geht es weiter? Die Frage für mich als blutgeleckthabenden Halblaien ist ja: Wie kann man die diskutierten Erkenntnisse hier in der Praxis real umsetzen? Fragen über Fragen... Till [Beitrag von THWO am 31. Mai 2011, 11:42 bearbeitet] |

|||||||

|

P.Krips

Inventar |

#151

erstellt: 31. Mai 2011, 11:43

|

||||||

|

Hallo, kleiner Einwurf zum Bündelungsmaß... Einerseits zu den (ideal) 4,8 dB des Dipols gegenüber z.B. (ideal) 3 dB eines Halbraumstrahlers. Irgendwie ist mir die Halbraumstrahler-Idee sympatischer, da man da mit geschickter Auslegung von Schallwandbreite zu Bafflestep zu Abstand zu Begrenzungsflächen über einen sehr weiten Bereich das Bündelungsmaß auch nahezu konstant halten kann, durch die hohe Rückwärtsdämpfung weniger Probleme mit Frontwandreflexionen hat und sich allerdings noch der ersten schalldruckstarken Reflexionen von Seitenwänden und ggf. Decke und Boden annehmen muß. Beim Bündelungsmaß 4,8 dB kommt es sehr darauf an, WIE es zustande kommt. Das kann z.B. mit Dipol funktionieren, aber kann genauso auch mit Monopolen mit entsprechenden Schallführungen realisiert werden. Genau die Tatsache, daß der ideale Dipol 180 Grad phasenversetzt nach hinten das gleiche rausbläst wie nach vorne, macht doch offensichtlich durchaus Probleme und bedingt auf jeden Fall großzügigen Abstand zur Frontwand. Und letzeres ist bei durchschnittlich großen Wohnzimmern dann kaum noch realisierbar..... Gruß Peter Krips |

|||||||

| |||||||

|

|

||||

| Das könnte Dich auch interessieren: |

|

?Wie baut man Lautsprecher? 14ingrimmsch14 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 37 Beiträge |

|

Dipol Neutz am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 14 Beiträge |

|

Wie baut man einen lautsprecher? L.R am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 8 Beiträge |

|

Dipol Diplomator am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 12 Beiträge |

|

Wie baut man eine Frequenzweiche ? alfa.1985 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 28 Beiträge |

|

Maximalpegel Dipol? HaHa am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 24 Beiträge |

|

Manger + I-Dipol dhxam17 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 14 Beiträge |

|

Mehrwegiger Dipol Lautsprecher schrottie am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 39 Beiträge |

|

Dipol - Beratung Eunegis am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 22 Beiträge |

|

Sapol / D'Appolito Dipol Projekt saltonm73 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 13 Beiträge |

Anzeige

Produkte in diesem Thread

Aktuelle Aktion

Top 10 Threads der letzten 7 Tage

- Hotel Modus deaktivieren

- "diese anwendung wird jetzt neu gestartet um mehr speicherplatz verfügbar zu machen"

- Von HD+ zurück zu Standard-TV

- Remotekabel anschließen, aber wie und wo?

- Hisense verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN

- Audiodeskription ausschalten (in ZDF App) 803er

- Umschalten von TV auf Radio

- Satellitenschüssel was und wie einstellen am TV

- Pro 7 und Sat 1 auf einmal weg.

- Markierung an Lautsprecherkabel - welche Norm?

Top 10 Threads der letzten 50 Tage

- Hotel Modus deaktivieren

- "diese anwendung wird jetzt neu gestartet um mehr speicherplatz verfügbar zu machen"

- Von HD+ zurück zu Standard-TV

- Remotekabel anschließen, aber wie und wo?

- Hisense verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN

- Audiodeskription ausschalten (in ZDF App) 803er

- Umschalten von TV auf Radio

- Satellitenschüssel was und wie einstellen am TV

- Pro 7 und Sat 1 auf einmal weg.

- Markierung an Lautsprecherkabel - welche Norm?

Top 10 Suchanfragen

Forumsstatistik

- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )

- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77

- Gesamtzahl an Themen1.558.294

- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.127